Themenbaustein Grundbegriffe

Zum Themenbaustein Grundbegriffe gehören die folgenden Unterkapitel.

Bitte bearbeiten Sie diese in der nachstehenden Reihenfolge.

„Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie.“ (Kurt Lewin)

Wissenschaftliche Theorien sind nicht bei allen Studierenden gleich beliebt. Vielleicht wirkt der oft zu lesende Ausspruch von Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) hier nach, wenn er Mephisto zu seinem Schüler sagen lässt: „Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, und grün des Lebens goldner Baum.“ (Faust, Tragödie erster Teil). Hier kommen Theorien leider nicht so gut weg, obwohl sie doch grundlegend sind für die Generierung und Weiterentwicklung von Erkenntnissen: Wissenschaftliche Theorien sind Überlegungen und Konzepte darüber, wie sich empirische Phänomene erklären lassen. Sie helfen, Phänomene zu verstehen, indem aus den Theorien abgeleitete Aussagen an der Realität empirisch überprüft werden oder umgekehrt sich aus den empirischen Beobachtungen fundierte Theorien ergeben. Durch die Erklärung von Phänomenen wird es überhaupt erst möglich, gezielt darauf einzuwirken: Theorien können daher Praktiker:innen helfen, Zusammenhänge zu verstehen, Vorhersagen zu treffen und effektive Interventionen zu planen (Borsboom et al. 2021). „Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie“ (Kurt Lewin).

Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen

Das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen wird je nach thematischem Schwerpunkt, Wissenschaftsdisziplin und historisch-theoretischem Kontext unterschiedlich definiert (z.B. Ryff 2014; Betz & Andresen 2014; Ben-Arieh et al. 2014; Viernickel 2022). Eine sehr frühe Unterscheidung erfolgte zwischen dem hedonischen und dem eudaimonischen Wohlbefinden. Das hedonische Wohlbefinden wird als das subjektive Wohlbefinden bezeichnet und mit dem Erleben von positiven Emotionen, Vergnügen, Zufriedenheiten und mit der Abwesenheit von negativen Emotionen und Stimmungen konnotiert (Diener et al. 2009). Das eudaimonische Wohlbefinden betont die Verwirklichung eines guten, sinnvollen, die menschlichen Potenziale ausschöpfenden Lebens (Vittersø 2016; Röhrle 2023). In diesem Zusammenhang wird innerhalb der Psychologie die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit betont und die Fähigkeiten und Kompetenzen, die dazu gebraucht werden, um die Herausforderungen des Daseins zu bewältigen. Es ist daher sehr vielfältig und schließt unterschiedliche Facetten wie z. B. die Selbstakzeptanz, Selbstwirksamkeit, Autonomie, soziale Eingebundenheit und die Beziehungen zu anderen mit ein und betont die Fähigkeit zur Autonomie, zur Bewältigung alltäglicher Probleme und zur zielorientierten, sinnhaften Gestaltung des eigenen Lebens und wird als das psychologische Wohlbefinden bezeichnet (Deci & Ryan 1993; Ryan & Deci 2017; Ryff, Boylan & Kirsch 2021).

Exkurs: psychologische Theorien zum Wohlbefinden

Diese beiden Formen von Wohlbefinden werden durch verschiedene psychologische Theorien gestützt und mit Blick auf weiterführende Themen auch vertieft (Viernickel 2022). So betont in diesem Kontext die Selbstbestimmungstheorie von Ryan & Deci (2001; Ryan & Deci 2017), dass die drei angeborenen Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit grundlegend sind für den Aufbau intrinsischer und extrinsischer Motivationen und eine Voraussetzung dafür sind, dass sich Kinder aktiv mit ihrer Umwelt auseinandersetzen und alterstypische Entwicklungsaufgaben gut bewältigen können, was dann wiederum – sofern dies gelingt – das Wohlbefinden von Kindern erhöht (Becker-Stoll et al. 2014, S. 31). Ein weiterer Ansatz ist das Konzept der Resilienz (Wustmann Seiler & Fthenakis 2004). Der Ansatz betont das Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen Stressoren und Risikofaktoren auf der einen Seite und den Schutzfaktoren, Resilienzen (Faktoren der Widerstandsfähigkeit) auf der anderen Seite. Die einzelnen Schutzfaktoren auf der Ebene der Persönlichkeit (Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit, Frustrationstoleranz), der sozialen Ebene (Familienbeziehungen, Peerbeziehungen) stellen ebenfalls wesentliche Indikatoren des Wohlbefindens von Kindern dar. Ein weiterer Ansatz, der eng mit dem Wohlbefinden von Kindern im Zusammenhang steht, ist die Bindungstheorie von John Bowlby (1969) und Mary Ainsworth (1964; 1985). Dieser Ansatz betont die emotionale Bindung zwischen dem Kind und weiteren Vertrauenspersonen, d.h. Bindungspersonen (wie z.B. Eltern, aber auch andere Personen), die sich den Bedürfnissen der Kinder durch anerkennende, liebevolle Kommunikation und Verhaltensweisen zuwenden. Sie bieten den Kindern ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit, sorgen für Stressreduktion und zur Regulation von Emotionen. Dies führt dazu, dass Kinder soziale Beziehungen als zuverlässig und tragfähig wahrnehmen, was mit einem höheren Explorationsverhalten und einem positiven Selbstbild einhergeht. All dies sind wiederum auch Indikatoren für das kindliche Wohlbefinden. Wir werden auf diese theoretischen Erweiterungen noch genauer zurückkommen.

Wenn entsprechend der Fokus auf das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen gelegt wird, dann geht es zum einen um deren Wohlbefinden, deren Zufriedenheiten und Emotionen. Es geht zum anderen aber auch um psychische Eigenschaften und Einstellungen, von denen angenommen wird, dass sie einen Einfluss darauf haben, wie Kinder ihr Leben bewältigen, Ziele setzen und diese zu erreichen versuchen. Mit Blick auf solche psychischen Aspekte sind vor allem in der Psychologie Konstrukte entwickelt worden (Selbstwert, Selbstwirksamkeit, Persönlichkeitsfaktoren wie die BIG Five, Konzepte zu Autonomie, Motivation usw.), von denen angenommen wird, dass sie spezifische persönliche Eigenschaften, Einstellungen usw. widerspiegeln und sich z.B. durch Items oder Beobachtungen messen, d.h. empirisch bestimmen lassen.

Darüber hinaus soll der Begriff der Lebensqualität eingeführt werden. Lebensqualität ist ein Konzept, das sowohl eine individuelle als auch eine gesellschaftliche Bedeutung hat. Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) definiert Lebensqualität als “individuals’ perceptions of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns” (WHO 1998, S. 11). Lebensqualität wird daher aus einer subjektiven Perspektive, aus der eigenen Lebenswelt, mit eigenen Zielen, Erwartungen und Bedürfnissen verstanden, die eingebettet sind in einen kulturellen, sozialen und ökologischen Kontext. Lebensqualität kann daher nicht einfach gleichgesetzt werden mit den Begriffen „Gesundheit“, „Lebensstil“, „Lebenszufriedenheit“, sondern muss umfassender anhand eines multidimensionalen Konzepts verstanden werden.

Seit den 1960er Jahren hat sich eine Wohlfahrts- und Sozialindikatorenforschung etabliert, die zum einen nach objektiven Lebensbedingungen als auch nach deren subjektiven Bewertung fragt. Auch im Bereich der Berichterstattung zur Lebensqualität von Kindern hat sich eine indikatorengestützte Berichterstattung etabliert (Viernickel 2022). In diesem Zusammenhang ist vor allem auch die Entwicklung und die Diskussion um den sogenannten Capability-Approach (Befähigungs-/Verwirklichungschancen-Ansatz) (Sen 1993) einflussreich gewesen. Ganz grob gefasst fragt der Ansatz danach, was Individuen und eine Gesellschaft für die Entwicklung von Wohlstand benötigen. In dieser Hinsicht wird zum einen auf materielle Güter und Ressourcen Bezug genommen, die jedoch nicht als Selbstzweck dienen sollen. Vielmehr geht es zum anderen darum, was Individuen zukünftig brauchen, damit sie ein erfülltes, gutes Leben führen und sich entwickeln können. Es geht in diesem Ansatz entsprechend um Befähigungen und Verwirklichungschancen von Individuen.

Ben-Arieh & Frones (2011) haben diesen Ansatz auf das Wohlbefinden von Kindern übertragen und vorgeschlagen, dass Indikatoren zur Erfassung des Well-Beings aus einer Matrix von Sein („being“) und Werden („becoming“) bestehen müsste: „The concept of capability is also bridging development and change at a societal level, and socialization and self-realization on the individual level. Indicators of well-being as capabilities have to be based on subjective and objective measures, and be anchored in a matrix of being and becoming, related to the experiences of the moment, as well as in the capacities for development and self-realization” (Ben-Arieh & Frones 2011, S. 464). Bei der Betrachtung und der Analyse des kindlichen Wohlbefindens müsste daher sowohl die aktuelle Situation („being“) als auch die Potenziale für zukünftige Entwicklungen und Verwirklichungschancen („becomings“) mitgedacht werden. So ging es in der Entwicklung zu Indikatoren des kindlichen Wohlbefindens nicht nur darum den Fokus auf Risikopotentiale, prekäre Lebenslagen, Kindeswohlgefährdungen zu legen, sondern Erweiterungen mit aufzunehmen, die sich auf die Berücksichtigung der zukünftigen psychischen und physischen Entwicklung von Kindern („becoming“) beziehen (Viernickel 2022, S. 110; Ben-Arieh et al. 2014).

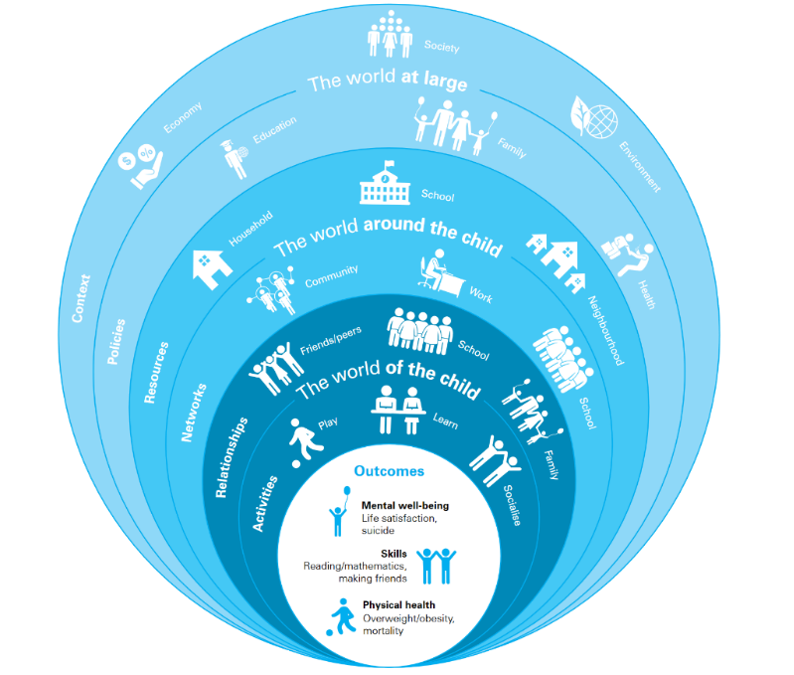

Umfangreiche Studien zum Wohlbefinden von Kindern wurden von UNICEF vorgelegt, z.B. Child Well-Being in Rich Countries (UNICEF 2020). Diese Studie legt in Anlehnung an das humanökologische Modell von Urie Bronfenbrenner (dazu gleich mehr) ein mehrdimensionales, mehrere Ebenen umfassendes Modell des kindlichen Wohlbefindens zugrunde (Bradshaw et al. 2013): Hier wird über vielfältige Indikatoren die Lebenswelt der Kinder erfasst, wie z.B. soziale Aktivitäten und Beziehungen, Risikofaktoren, sozioökonomische Rahmenbedingungen, Einbettung in institutionelle Kontexte wie Soziales, Bildung, Gesundheit, als auch Informationen zur körperlichen, psychischen Gesundheit und Wohlbefinden des Kindes:

Grafik: Mehrebenenmodell des kindlichen Wohlbefindens

Quelle: UNICEF 2020, S. 8

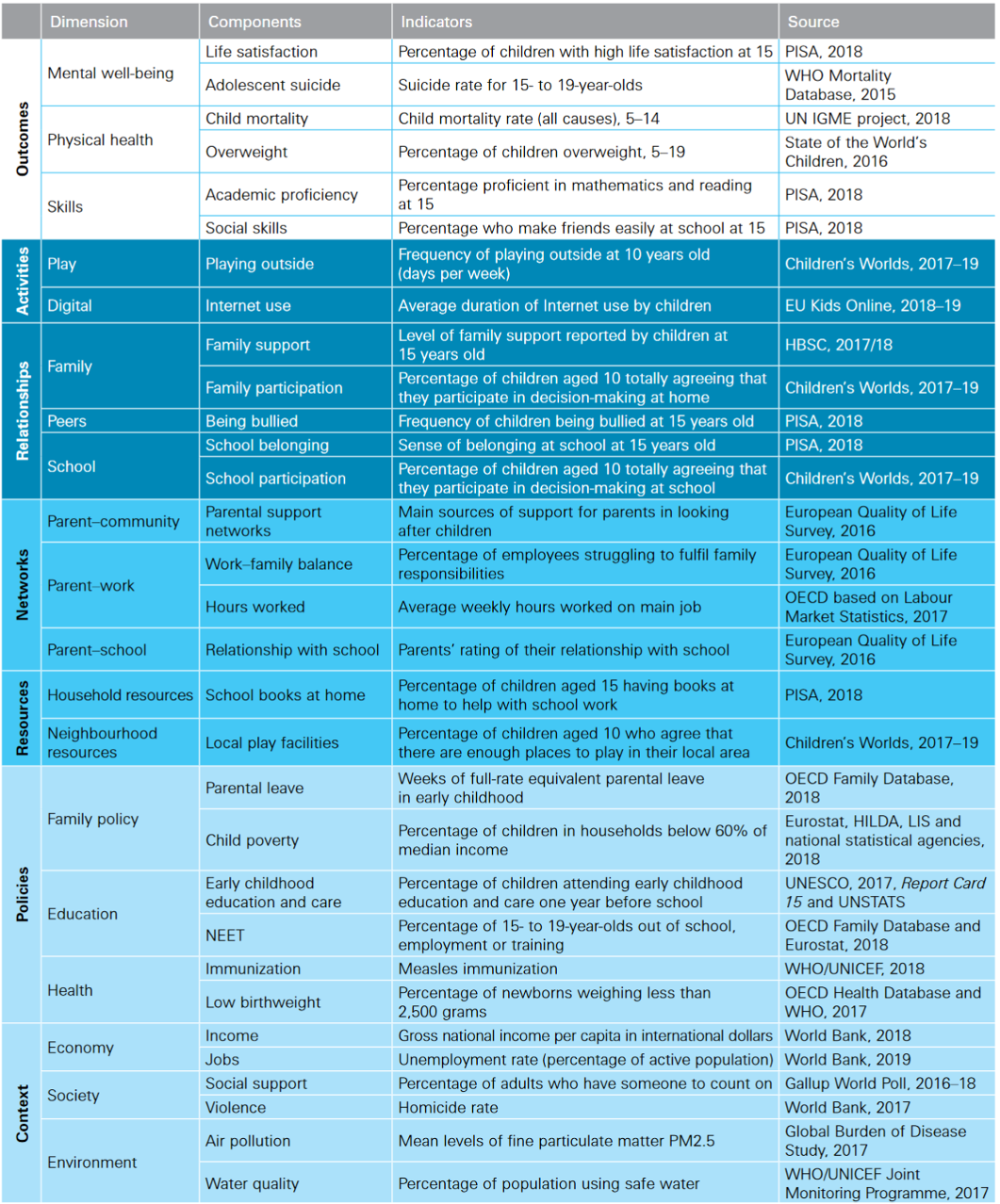

Tabelle 1: Indikatoren des kindlichen Wohlbefindens

Quelle: UNICEF 2020, S. 9

Die daraus sich generierende Liste an Indikatoren ist sehr umfangreich (siehe Tabelle 1): Ganz oben zunächst die sogenannten Outcomes, d.h. Informationen über die jeweiligen im Fokus stehenden Indikatoren, hier das mentale und physische Wohlbefinden, die akademischen, schulischen Leistungen und die sozialen Fähigkeiten und Kompetenzen. Zu all diesen Indikatoren gibt es Items, d.h. Abfragen, womit die jeweilige Dimension gemessen werden soll. In großangelegten Surveys sind dies häufig wenige Items, weil einfach nicht genügend Befragungszeit zur Verfügung steht. In anderen Studien, z.B. psychologischen Studien können diese Indikatoren oftmals mehr als sehr viele Einzelfragen beinhalten. Aber auch durch Beobachtungsstudien, Videographie usw. ist es möglich, Aspekte der persönlichen Entwicklung zu messen und mit anderen Werten zu vergleichen. Wie in Tabelle 1 zu erkennen ist, werden für das Kindliche sehr viele Dimensionen berücksichtigt und gemessen. Aber selbst das ist nur eine Auswahl, es gibt noch viele weitere, vertiefende Instrumente.

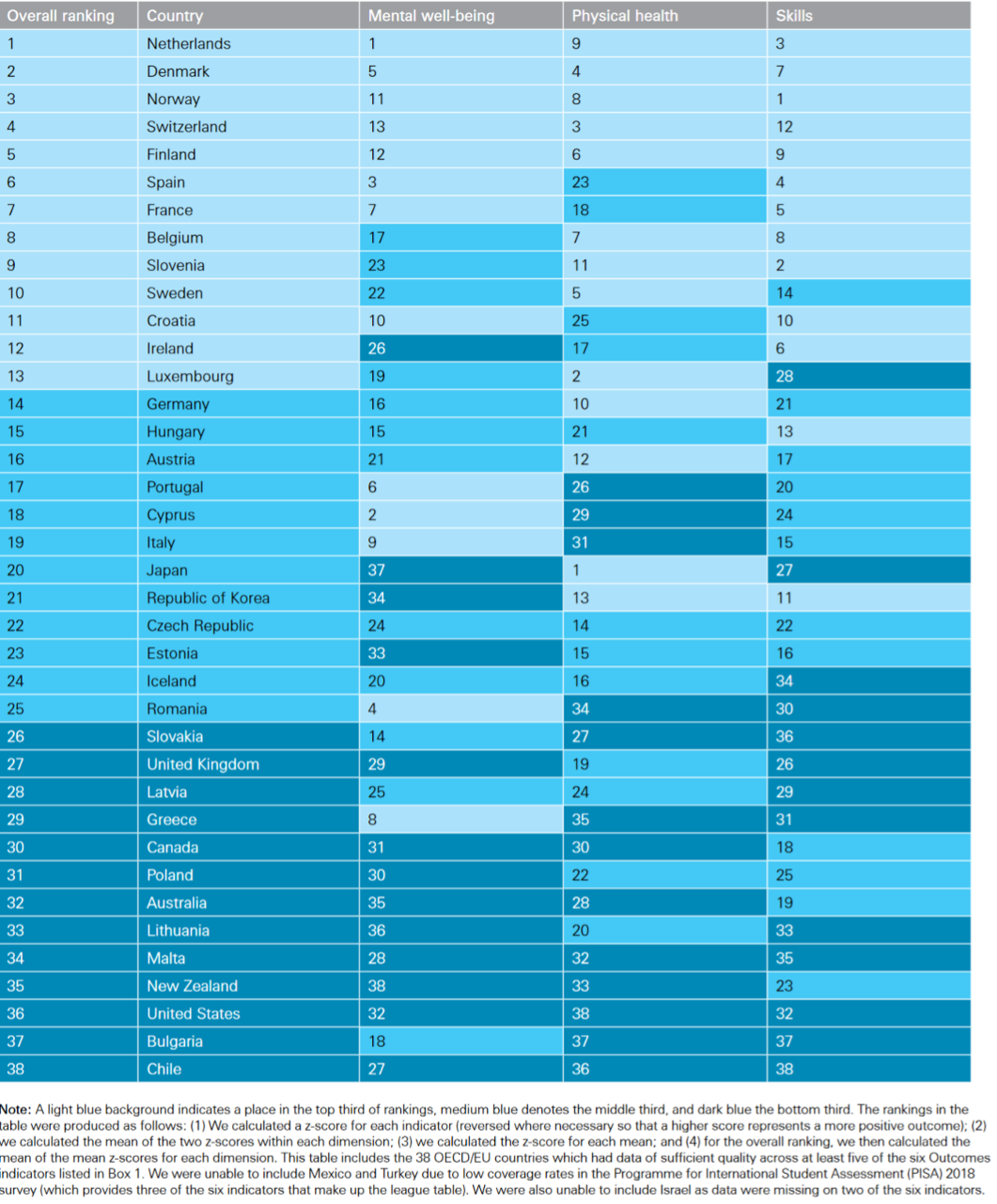

Auf der Grundlage dieser Messungen werden dann z.B. Vergleiche zwischen den teilnehmenden Ländern aufbereitet. Tabelle 2 liefert ein Beispiel für eine zusammenfassende Betrachtung des kindlichen Wohlbefindens: Mit Blick auf das mentale, physische Wohlbefinden und vorhandene Skills liegen die Niederlande, Dänemark und Norwegen auf den ersten drei Plätzen. Deutschland liegt hier auf Platz 14.

Tabelle 2: Eine Rangliste für das Wohlbefinden von Kindern: psychisches Wohlbefinden, körperliche Gesundheit und akademische und soziale Fähigkeiten

Quelle: UNICEF 2020, S. 11

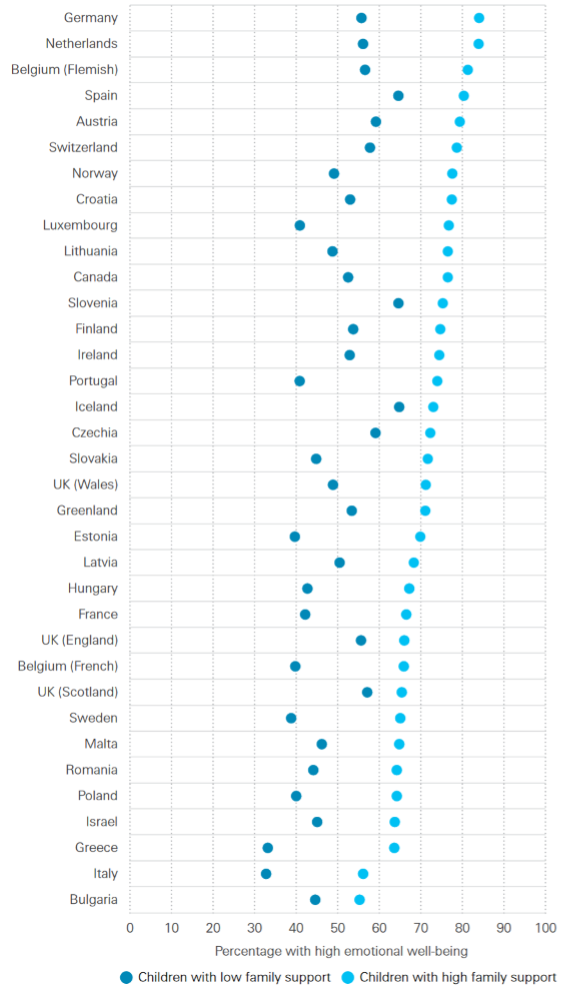

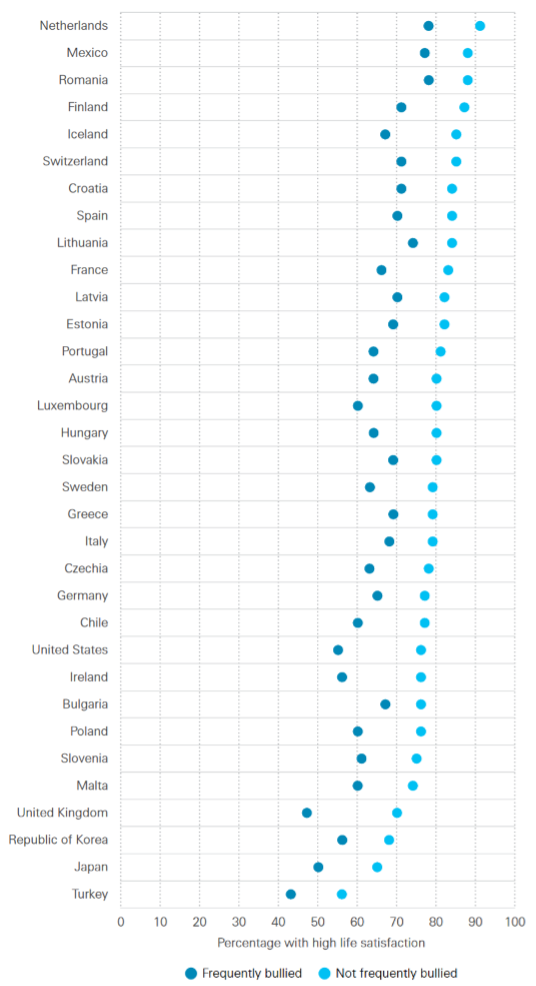

Ein anderes Beispiel (Tabelle 3) zeigt das emotionale Wohlbefinden von 15-Jährigen in Abhängigkeit von der erlebten elterlichen Unterstützung und von erlebten Bullying-Erfahrungen in der Schule (jeweils über die einzelnen Länder): Für Deutschland zeigt sich, dass das emotionale Wohlbefinden von Kindern, die eine hohe familiale Unterstützung wahrnehmen, sehr hoch ist. Wird die familiale Unterstützung als geringer wahrgenommen, nimmt das emotionale Wohlbefinden deutlich ab. Dieser Zusammenhang gilt für alle Länder. Allerdings ist der Zusammenhang für Länder wie Luxemburg, Portugal oder auch Deutschland größer als in Irland, Slowenien oder Schottland. Ähnliche Befunde zeigen sich für das emotionale Wohlbefinden in der Schule in Abhängigkeit von Diskriminierungserfahrungen wie Bullying: Schüler:innen, die kein Bullying erleben sind emotional zufriedener als diejenigen, die regelmäßig derartige Erfahrungen machen. Auch das ist keine triviale Information, denn erhöhte Raten von Bullying führen zu einem höheren Schulabsentismus und zu einem geringeren Schulerfolg, d.h. sie haben unter Umständen langfristige Auswirkungen auf den Bildungserfolg von Schüler:innen.

Das ist ein kurzes Beispiel dafür, wie vielfältig sich das Konzept des kindlichen Wohlbefindens operationalisieren lässt und wie auch darüber hinausgehende Analysen (z.B. mit Blick auf Bullying) relevante Informationen für den schulischen Alltag abgeleitet werden können.

Tabelle 3: Emotionales Wohlbefinden der 15-Jährigen nach der Qualität ihrer familiären Beziehungen (links) und Emotionales Wohlbefinden der 15-Jährigen nach erlebtem Bullying in der Schule (rechts)

Quelle: UNICEF 2020, S. 11

🎯 Übungsaufgaben

Fragen zur Prüfungsvorbereitung:

- Beschreiben Sie in eigenen Worten den Begriff „kindliches Wohlbefinden“.

- Erläutern Sie die Dimensionen des Wohlbefindens.

Zentrale Begriffe

Wohlbefinden

- Hedonisches Wohlbefinden ist das subjektive Wohlbefinden und wird durch das Erleben positiver Emotionen, Vergnügen, Zufriedenheit und der Abwesenheit negativer Emotionen charakterisiert.

- Eudaimonisches Wohlbefinden beschreibt die Verwirklichung eines guten, sinnvollen, die menschlichen Potenziale ausschöpfenden Lebens.

- Kindliches Wohlbefinden fokussiert das Befinden, die Zufriedenheit und Emotionen von Kindern und kann in mehrere verschiedene Ebenen und Dimensionen eingeteilt werden.

Literatur

Ainsworth, M.D.S. (1964): Patterns of attachment behavior shown by the infant in interaction with his mother. In: Merrill-Palmer Quarterly, 10, S. 51-58.

Ainsworth, M.D.S. (1985): Bindungen im Verlauf des Lebens. In: Grossmann, K.E. und Grossmann, K. (Hrsg.): Bindung und menschliche Entwicklung. Stuttgart, 2003, S. 341-367.

Becker-Stoll, F., Niesel, R. & Wertfein, M. (2014). Handbuch Kinderkrippe. So gelingt Qualität in der Tagesbetreuung. Freiburg: Herder.

Ben-Arieh, A., Casas, F., Frønes, I. & Korbin, J.E. (2014): Multifaceted Concept of Child Well-Being. In: Ben-Arieh, A., Casas, F., Frønes, I. & Korbin, J. (Hrsg.): Handbook of Child Well-Being. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9063-8_134.

Ben-Arieh, A., & Frønes, I. (2011). Taxonomy for child well-being indicators: A framework for the analysis of the well-being of children.Childhood: A Global Journal of Child Research, 18(4), 460–476. https://doi.org/10.1177/0907568211398159

Betz, T. & Andresen, S. (2014): Child Well-being. Potenzial und Grenzen eines Konzepts. In: Zeitschrift für Pädagogik, 60:499 – 504.

Borsboom, D., van der Maas, H. L. J., Dalege, J., Kievit, R. A., & Haig, B. D. (2021). Theory construction methodology: a practical framework for building theories in psychology. Perspectives on Psychological Science, 16(4), 756–766. https://doi.org/10.1177/1745691620969647

Bowlby, J. (1969 / 1975). Bindung. Eine Analyse der Mutter-Kind- Beziehung. München:

Bradshaw, J., Martorano, B., Natali, L. & C. de Neubourg (2013). Children’s subjective well-being in rich countries. Child Indicators Research, 6, 619 – 635. https://doi.org/10.1007/s12187-013-9196-4

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. Zeitschrift für Pädagogik, 39, 223 – 238.

Diener, E. D., Scollon, C. N. & Lucas, R. E. (2009). The evolving concept of subjective well-being: The multifaceted nature of happiness. In: E. Diener (Ed.). Assessing well-being: The collected works of Ed Diener (Vol. 39, S. 67–100). London, UK: Springer.

Röhrle, B. (2023). Wohlbefinden. Modelle, Bedingungen und Interventionen. Manuskript. German Network for Mental Health. http://gnmh.thiel-solutions.de.

Ryan, R. & Deci, E. (2001). On happiness and human potential: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52, 141 – 166.

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation development and wellness. New York: Guilford Press.

Ryff, C. D. (2014): Psychological Well-Being Revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. In: Psychotherapy and Psychosomatics, 83: 10 – 28.

Ryff, C. D., Boylan, J. N. & Kirsch, J. A. (2021). Eudaimonic and hedonic well-being. An integrative perspective with linkages to sociodemographic factors and health. In: M. T. Lee, L. D. Kubzansky, & T. J. VanderWeele (Eds.). Measuring Well-Being (S. 92−135). Oxford: Oxford University Press.

Sen, A. (1993). Capability and Well-Being. In M. Nussbaum & A. Sen (Hrsg.), The Quality of Life (pp. 30 – 53). Oxford: Clarendon Press.

UNICEF Innocenti, ‘Worlds of Influence: Understanding what shapes child well-being in rich countries’, Innocenti Report Card 16, UNICEF Office of Research – Innocenti, Florence, 2020

Viernickel, S. (2022): Kindliches Wohlbefinden. In: Frühe Bildung, 11, 107-114.

Vittersø, J. (2016). Handbook of eudaimonic Well-Being. New York: Springer.

WHO (1995). The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): Position paper from the World Health Organization. Social Science and Medicine, 41(10), S. 1.403–1.409.

WHO (1998): Programme on Mental Health. WHO/MNH/MHP/98.4.Rev.1

Wustmann Seiler C. & Fthenakis, W. E. (2004): Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern. Mühlheim an der Ruhr.

Hier geht es zu den Unterkapiteln des Themenbausteins oder zurück zur Themenübersicht.

Kommentar

Sie erlernen in diesem Kapitel einführende Kenntnisse im Kompetenzbereich „Erziehen“, durch die Thematisierung von Grundbegriffen und theoretischen Annahmen zur Sozialisation von Kindern und Jugendlichen.

Verkürzt gesagt beschäftigt sich das Modul mit den Themen „Sozialisation – Erziehung – Bildung“ im schulischen Kontext und fokussiert Inhalte die für Sie als angehende Lehrkräfte wichtig und hilfreich sein könnten.