Themenbaustein Wohlbefinden von Kindern

Einleitung

Dieses Kapitel behandelt das Well-being (auf Deutsch: das Wohlbefinden) von Kindern und Jugendlichen. Zunächst einmal werden wir darauf eingehen, was genau mit dem Begriff „Well-being“ gemeint ist und wie sich das Well-being messen lässt. Hier ist vor allem die Vorstellung wichtig, dass das Well-being sich nicht einfach erheben lässt durch bspw. eine Frage an die Kinder und Jugendlichen, wie es ihnen insgesamt geht, sondern dass verschiedene Aspekte betrachtet werden müssen. Hier können bspw. mit Zahlen zur Wohn- oder Ausbildungssituation objektive Indikatoren erfasst werden, die einen Vergleich zwischen den Kindern zulässt oder auch zwischen Kindern unterschiedlicher sozialer Gruppen oder Ländern. Auch die subjektiven Einschätzungen der Kinder und Jugendlichen werden berücksichtigt.

Das Konzept Well-being (auf Deutsch: Wohlbefinden) stellt eine Betrachtung des Zustandes von Individuen dar, der ganzheitlich angelegt ist und mehr umfasst als den Gesundheitszustand. Er beinhaltet auch Aspekte wie Wohlstand und Lebensqualität und meint letztlich, was gut für eine Person nach ihrer eigenen Einschätzung ist (Crisp, 2021). Entsprechend hat bspw. die UNICEF das Konzept „Child Well-being“ entwickelt, dem die Idee zu Grunde liegt, dass das kindliche Wohlbefinden umfassend und in verschiedenen Lebensbereichen erhoben werden muss. Ausgehend von der UN-Kinderrechtskonvention wurden einzelne Dimensionen abgeleitet. Ausgehend von diesem Konzept brauchen Kinder für ihre positive Entwicklung finanzielle Sicherheit, aber auch Zugang zu Bildung, gute Beziehungen zu ihrem Umfeld, die Gesundheit muss berücksichtigt werden und einen Schutz vor Gewalt und ein sicheres Lebensumfeld gegeben sein (UNICEF, 2021).

Für unser Modul ist das Wohlbefinden von Kindern von Bedeutung, weil ein bestimmtes Level an Well-being Voraussetzung ist, dass Schüler*innen überhaupt erfolgreich dem Unterricht folgen können. Das betrifft bspw. ganz grundlegend die Dimension Sicherheit: Wenn Schüler*innen in einem Land leben, das Konfliktpartei in einem Krieg ist, kann Unterricht möglicherweise gar nicht oder nur eingeschränkt erfolgen. Tatsächlich gilt aber auch für Länder wie Deutschland, dass Schüler*innen in einzelnen Dimensionen des Well-beings so benachteiligt sind, dass ihre Möglichkeiten, am Unterricht teilzunehmen, dem Stoff aufmerksam zu folgen und zu lernen, eingeschränkt sind. Schüler*innen mit schlechterer (psychischer oder physischer) Gesundheit, Angst vor Gewalt in der Schule (durch z. B. Mobbing), Gewalt in der Familie oder auch mit armen oder von Armut bedrohten Familien haben durch diese Faktoren häufig Nachteile. Die aufgezählten Aspekte können sich negativ auf die Möglichkeiten des Kindes auswirken, dem Unterricht zu folgen und bedrohen ihren Lernerfolg . Es gibt aber noch einen weiteren, für unser Modul zentralen Aspekt, warum das Thema relevant ist: Schule kann zu einem höheren Well-being beitragen, wenn sie es Kindern ermöglicht, zu reflektierten und zu verantwortungsbewussten Menschen zu werden, die ihre Ziele verfolgen und für sich und die Gemeinschaft Verantwortung übernehmen können (Schratz, 2018). Damit kommt Schule und Bildung eine besondere Bedeutung zu.

Well-being im internationalen Vergleich

Im Folgenden werden einige Entwicklungen des kindlichen Well-beings im Zeitverlauf vorgestellt und Vergleiche von Ländern vorgenommen. Es wird ein Fokus gelegt auf die Lebensbereiche Gesundheit, Bildung und Armut.

Ein ganz grundlegender Indikator der Gesundheit ist die Mortalitätsrate (d. h. die Sterberate, also die Anzahl der Todesfälle bezogen auf die Gesamtanzahl einer bestimmten Gruppe). So kann zunächst festgestellt werden, dass die Kindersterblichkeit in den letzten Jahrzehnten deutlich abgenommen hat. Betrug sie 1990 weltweit noch 93 (auf 1.000 Lebendgeborene), so sank sie innerhalb von 10 Jahren auf 76 (2000) und beträgt aktuell noch 37. Der Rückgang ist dabei in Regionen wie Europa und Nordamerika weniger stark und mit über 60 % in Ländern der Sub-Sahara (von 181 im Jahr 1990 auf 71 im Jahr 2022) besonders deutlich.

Abbildung 1: Sterblichkeitsrate bei Kindern unter fünf Jahren nach Region des Ziels für nachhaltige Entwicklung, 1990, 2000, 2022

Quelle: UNICEF, 2024: 15

Der Anteil der Kinder, die vor der Vollendung ihres fünften Lebensjahres versterben, unterscheidet sich dabei erheblich zwischen den verschiedenen Ländern der Welt. In entwickelten Ländern wie Deutschland und Frankreich betrug im Jahr 2022 die Anzahl der Tode pro 1000 Lebendgeborenen 4, in Italien und Spanien 3, in Finnland nur 2 (UNICEF, 2024). Die USA als ebenfalls entwickeltes Land weisen eine höhere Sterblichkeit mit 6 auf und befinden sich damit auf einem Niveau mit bspw. China (7). Die Wahrscheinlichkeit für Kinder, vor ihrem 5. Geburtstag zu versterben, ist in einigen Ländern um ein Vielfaches höher, so beträgt die Mortalitätsrate von Kindern dieser Altersgruppe im Tschad 103, in Somalia 106 und im Niger 117 (ebd.). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es einen deutlich positiven Trend gibt, jedoch trotzdem einige Länder immer noch eine sehr hohe Sterblichkeit von kleinen Kindern aufweisen.

Weltweit zeigt sich bei der Bildung, wie bei der Mortalitätsrate, ein positiver Trend: In den letzten zehn Jahren wurden große Fortschritte bei der Verbesserung des Zugangs zu Bildung auf allen Ebenen und der Erhöhung der Einschulungsquoten erzielt, insbesondere für Frauen und Mädchen. Die Alphabetisierungsrate der Frauen lag 1976 noch bei nur 57 %, bis 2022 stieg sie auf 84 %, wobei sich der Anstieg seit den 2000er-Jahren verlangsamte (Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), 2024). Die Grundkenntnisse im Lesen und Schreiben haben sich insgesamt enorm verbessert. Trotzdem besuchten im Jahr 2020 260 Millionen Kinder im Grund- und Sekundarschulalter keine Schule und weltweit können unter den Erwachsenen ab 15 Jahren 17 % der Frauen und 10 % der Männer nicht lesen und schreiben (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), 2024). Auch hier zeigen sich erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen der Welt: Während in Nordeuropa im Jahr 2022 nur 1,6 % der Erwachsenen Analphabeten waren sind es in Afrika südlich der Sahara etwas 32 %. Auch Jugendliche und junge Erwachsene sind davon betroffen: 2023 lag die Jugendalphabetisierungsrate im Subsahara-Afrika ebenfalls nur bei knapp 79 % (statista, 2025a). Auch die Armut von Kindern ist ein globales Problem, das nicht gelöst ist und nicht nur in Ländern mit niedrigem Einkommen, sondern auch in Ländern und Regionen mit mittlerem und hohem Einkommen auftritt (UNICEF, o. J.). Unterschieden wird dabei in absolute, relative und bekämpfte Armut, wobei unter absoluter Armut verstanden wird, dass von ihr betroffene Menschen unmittelbar in ihrem Überleben bedroht sind, von bekämpfter Armut wird gesprochen, wenn bei einer Mangellage durch staatliche Maßnahmen entgegengewirkt wird (wie in Deutschland bspw. durch das Bürgergeld) und relative Armut liegt vor, wenn im Verhältnis zu der Einkommenssituation der Bevölkerung ein bestimmter Wert unterschritten wird (Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), 2025).

Exkurs: Dimensionen von Armut

Eine ganz zentrale Dimension zur Messung des Well-beings ist die Armut. Hier ein ausführliche Erläuterung der drei Dimensionen:

1.Relative Armut. Der Ausdruck der relativen Armut kommt aus dem wissenschaftlichen Bereich. Hier wird häufig auch von einer Armutsrisikoquote oder von Lebenslagen gesprochen. Menschen, die von relativer Armut betroffen sind, haben Anspruch auf unterschiedliche soziale Leistungen, wie zum Beispiel Arbeitslosengeld, Bürgergeld, Sozialhilfe, Wohngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag, Sofortzuschlag und BAföG. So beträgt der der Regelbedarf für Alleinstehende ohne Kinder 563 € im Monat. Für Unterkunft und Heizung werden 391 € angesetzt. Für Kinder unter 6 Jahren beträgt er 357 €, für Kinder zwischen 6 und 14 390 € und für 14-17-Jährige 471 € (BMAS, 2025).

2.Absolute Armut. Menschen, die von absoluter Armut betroffen sind, verfügen über so geringe Mittel, dass ihr physischen Überleben bedroht ist bzw. unterschreiten einen bestimmten Versorgungsschwellenwert (erinnern Sie sich an den Abschnitt zur Kindersterblichkeit!). Diese Menschen gelten als extrem arm, wenn sie weniger als 2,15 US-Dollar pro Tag zur Verfügung haben. Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten wird dabei die Kaufkraft des US-Dollars in lokale Kaufkraft umgerechnet. Im Jahr 2022 lebten (geschätzt) bis zu 750 Millionen Menschen in extremer Armut (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 2024).

3.Bekämpfte Armut. Diese Form wird auch das das Soziokulturelle Existenzminimum bezeichnet. Hier liegt das Einkommen unter einer bestimmten Bemessungsgrenze und die davon betroffenen Personen erhalten, in Deutschland, Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II), Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, laufende Leistungen der Kriegsopferfürsorge.

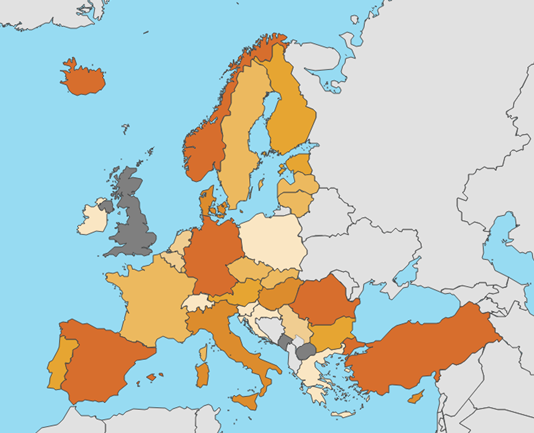

Weltweit sind eine Milliarde Kinder von einer mehrdimensionalen Armut betroffen, d. h., dass es ihnen an lebensnotwendigen Dingen wie Nahrung, Bildung oder einer Gesundheitsversorgung fehlt, und ca. 333 Millionen Kinder leben in extremer Armut (UNICEF, o. J.). Absolute Armut ist vor allem im Subsahara-Afrika zu finden, aber auch in europäischen Ländern sind Kinder und Jugendliche arm bzw. von Armut gefährdet. Ein nicht unerheblicher Anteil an Kindern und Jugendlichen sind von Armut und sozialer Exklusion bedroht. Um das herauszufinden wurden den befragten Eltern Aussagen vorgelegt und gezählt, wie oft sie Aussagen zustimmten wie bspw. ob sie in der Lage sind, unerwartete Ausgaben zu bewältigen und ob sie ihr Haus ausreichend heizen können, aber auch Aussagen dazu, ob regelmäßige Freizeitaktivitäten möglich sind und mindestens einmal im Monat genügend Geld für ein Treffen mit Freunden oder der Familie mit einem Getränk/einer Mahlzeit vorhanden ist (Eurostat, 2024a). Der Durchschnitt in der EU liegt bei knapp 25 %, in Deutschland ist er nur unwesentlich niedriger. Zwischen den einzelnen Ländern gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede: Während es in Rumänien fast 40 % der Kinder und Jugendlichen betrifft, sind es in den Niederlanden, Finnland und Slowenien weniger als 15 %. Global gesehen zeigt sich auch in Bezug auf die Armut, dass sie, auch wenn sie noch in erheblichem Umfang existiert, zumindest geringer geworden ist, so sank der Anteil der Kinder, die in absoluter Armut leben, zwischen 2013 und 2022 von 20,7 % auf 15,9 % (World Bank Group, 2025).

Im Kontext mit dem Well-being von Kindern ist natürlich von besonderem Interesse, wie Ländern, in unserem Fall Deutschland, bei der Erreichung von Zielen aufgestellt sind, die spezifisch mit dem Wohlergehen von Kindern in Zusammenhang stehen.

Well-being in Deutschland

Dimension: ökonomisches Wohlergehen

Eine ganz zentrale Dimension zur Messung des Well-beings ist die Armut . In Deutschland kommt die absolute Armut kaum vor, allerdings ist ein nicht unerheblicher Teil der Kinder und Jugendlichen von relativer Armut betroffen. Zur Messung der relativen Einkommensarmut wird die Armutsgefährdungsquote verwendet. Dazu wird zunächst das so genannte bedarfsgewichtete Haushaltsnettoäquivalenzeinkommen Pro-Kopf berechnet, d. h., dass berücksichtigt wird, ob die Person alleine oder mit eine*m Partnern*in zusammen lebt, ob Kinder von dem Einkommen versorgt werden müssen und wenn ja, wie alt sie sind, und welches Einkommen ggf. der/die Partner*in oder andere Familienangehörige haben. So können Einkommenssituationen bzw. Unterstützungsbedarfe realistischer eingeschätzt werden. Wenn das Äquivalenzeinkommen einer Person unter 60 % des mittleren bedarfsgewichteten Nettoeinkommens der Bevölkerung liegt gilt die Person als armutsgefährdet (Statista, 2024). Dabei handelt es sich nicht um den 60 % des durchschnittlichen Einkommens, sondern um 60 % des Medians. Unter dem Median versteht man den Wert der sich ergibt, wenn alle Werte aufgereiht würden. Der Median ist der Wert, der in der Mitte liegt.

Exkurs: Problematik des Armutbegriffes

Zur Problematik des Armutsbegriff finden Sie hier weitere Informationen:

https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2018/heft/4/beitrag/armut-vom-elend-eines-begriffs.html

Die Armutsgefährdungsquote betrug in Deutschland 2024 15,5 %, wobei sie sich teilweise erheblich zwischen den Bundesländern unterscheidet. Eine alleinlebende Person galt nach dieser Definition dann als armutsgefährdet, wenn ihr Nettoeinkommen weniger als 1.378 € betrug, der Wert lag bei einem Haushalt von zwei Erwachsenen und zwei Kindern (unter14 Jahren) bei 2.893 € im Monat (destatis, 2025 ).

Kinder und Jugendliche sind besonders von Armut bedroht, wenn sie in alleinerziehenden Familien aufwachsen, zwei oder mehr Geschwister haben, einen Migrationshintergrund oder eine Behinderung aufweisen und/oder Eltern mit nur einem niedrigen Bildungsabschluss haben (Bertelsmann Stiftung, 2017, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 2023a; Funcke & Menne, 2023a, Statistisches Bundesamt, 2024).

Die Folgen von Armut für Kinder und Jugendliche sind zahlreich. Manche Folgen von Armut sind unmittelbar, wie eben das Fehlen finanzieller Mittel, wobei, wie oben beschrieben, der Kinderzuschlag helfen soll, einen Ausgleich zu schaffen. Armut kann bedeuten, weniger Wohnraum zur Verfügung zu haben. Das kann bspw. dazu führen, dass es für die Kinder und Jugendliche schwieriger ist, Freund*innen nach Hause einzuladen (Deutsches Kinderhilfswerk (DKHW), 2024). Armut der Eltern führt außerdem häufig dazu, dass die Wohnungen sich in Gegenden befinden, die von starkem Verkehr belastet sind und wenig Grün- und Freiflächen bieten (Böhme et al., 2022). In den meisten Studien wird hier nicht nur die Höhe des Einkommen berücksichtigt, sondern der sozioökonomische Status (der in der Regel gemessen wird nicht nur durch die finanziellen Mittel sondern auch durch die Höhe des Bildungsabschlusses und des beruflichen Status (der Eltern).

Zahlreiche Studien zeigen, wie sich Armut bei Kindern und Jugendlichen auch in weiteren Lebensbereichen auswirken kann. Die Ergebnisse der Untersuchungen können sich dabei differenzieren lassen in unterschiedliche Bereiche, die auch, aber nicht nur, die ökonomische Lage betreffen. So belegen zahlreiche Untersuchungen einen Zusammenhang von Armut und Gesundheit. Kinder und Jugendliche mit einem niedrigen sozioökonomischen Hintergrund haben im Schnitt ein schlechteres Gesundheitsverhalten und eine schlechtere Gesundheit als Kindern mit einem hohen sozioökonomischen Status (Kuntz et al., 2018, RKI, 2018), wobei die Armut sowohl negative Effekte auf die physische als auch auf die physische Gesundheit haben kann (Moor et al., 2024). Ihr Risiko an Übergewicht und Adipositas zu leiden ist mehr als 4 Mal höher (RKI, 2018) und sie ernähren sich ungesünder und bewegen sich weniger (Moor et al., 2024). Kinder und Jugendliche mit niedrigem sozioökonomischen Status haben im Vergleich zu Gleichaltrigen mit hohem sozioökonomischen Status ein deutlich höheres Risiko für psychische und Verhaltensauffälligkeiten wie bspw. ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-Störung) (BMAS, 2021; RKI, 2018). Armut kann auch einen gravierenden Effekt auf die Entwicklung von Kindern haben. So sind kleine Kinder im Alter von 0-3 viel häufiger nicht altersgerecht entwickelt, wenn sie in einer armutsgefährdeten Familie aufwachsen (Renner et al., 2023). Auch jenseits der Altersspanne kann Armut deutliche negative Auswirkungen auf die kognitive, soziale und verhaltensbezogene Entwicklung haben (Moor et al., 2024).

Die Erfahrung von Armut spiegelt sich auch in der subjektiven Einschätzung der Kinder und Jugendlichen wieder. Neben dem subjektiv schlechteren Gesundheitszustand sind diese Kinder und Jugendlichen auch weniger mit ihrem Leben zufrieden und haben ein geringeres Selbstwertempfinden (DKHW, 2024). Armut kann auch Auswirkungen auf soziale Bereiche haben wie das Gefühl, nicht zur Gesellschaft dazuzugehören und/oder mehr unter Einsamkeit zu leiden (Funcke & Menne, 2023b; DKHW, 2024). Auch die für Kinder und Jugendliche so wichtigen Beziehungen zu Gleichaltrigen sind von Armut betroffen, so fällt es Kindern und Jugendlichen schwerer, Beziehungen zu Peers aufzubauen. Die Nachteile zeigen sich auch im Bildungsbereich: Das Risiko einer nicht erfolgreichen Bildungsbiografie (also bspw. die Schule ohne Abschluss zu verlassen) ist für armutsgefährdete Kinder und Jugendliche höher als für Gleichaltrige, die ökonomisch bessergestellt sind, häufig werden sie später eingeschult, haben mehr Klassenwiederholungen und später niedrigere Schulabschlüsse. Im Vergleich nehmen sie außerdem seltener an nicht-formalen Bildungsangeboten teil, also an Bildungsangeboten, die, im Gegensatz zur Schule, nicht verpflichtend sind wie bspw. Krabbel- und Spielgruppen oder anderen Freizeitaktivitäten (Gross & Jehles, 2015, ifo Institut, o. J.).

Zu den Folgen von Armut für Kinder und Jugendliche existiert eine sehr umfassende Forschung, die oben genannten Ergebnisse stellen nur eine Auswahl dar. Die Armut bei Kindern und Jugendlichen ist eine sehr entscheidende Form der sozialen Ungleichheit, gerade in Zusammenhang mit Schule. Um möglichen negativen Folgen von Armut für Kinder und Jugendlichen entgegenzuwirken, sind für die Familien, die von relativer Armut betroffen sind, verschiedene Formen staatlicher Unterstützung vorgesehen. So haben Familien mit geringen Einkommen Anspruch auf den Kinderzuschlag. Dieser ist für erwerbstätige Eltern gedacht, die nur schwer den Bedarf der kompletten Familie decken können und beträgt bis zu 297 € monatlich pro Kind. Bedingungen sind u. a., dass das Einkommen eine bestimmte Grenze unterschreitet und das (im Haushalt lebende) Kind darf nicht verheiratet und nicht älter als 25 Jahre sein (Bmfsfj, 2025). Außerdem können verschiedene Bildungs- und Teilhabeleistungen beantragt werden. Diese bestehen bspw. in Lernförderungen in Form von Nachhilfestunden, materieller Unterstützung bei persönlichem Schulbedarf, Mittagessen in Kita, Schule oder Hort ohne den üblicherweise zu entrichteten Eigenanteil, Unterstützung bei Klassenfahren und Zuschüsse für Sport- und Kulturangebote (ebd.). Diese Angebote können zwar den Folgen von Armut entgegenwirken, aber die Nachteile der betroffenen Kinder nicht ausgleichen.

Exkurs: Kinderarmut und Schule

Beitrag zum Thema

„Kinderarmut und Schule“

https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/schulbarometer-kinderarmut-100.html

Dimension: Gesundheit

Der Ursprung für zahlreiche Erkrankungen im Lebenslauf ist bereits in der Kindheit verortet. Dies gilt für diverse körperliche Krankheiten, aber noch einmal ganz besonders für psychische Erkrankungen. Die Hälfte aller mentalen Störungen manifestiert sich bereits bis zum Alter von 14 Jahren, 75 % im Alter von bis zu 24 Jahren (Kessler et al., 2005). In gesellschaftlichen Debatten wird häufig die Vermutung geäußert, dass psychische Auffälligkeiten unter Kinder und Jugendlichen über die letzten Jahre und Jahrzehnte zugenommen hätten. Von psychischen Auffälligkeiten wird dann gesprochen, wenn die Entwicklung von Heranwachsenden merklich negativ beeinträchtigt ist. Dies wird am Auftreten von vier Problemdimensionen, den sog. SDQs (Strength and Difficulties Questionnaire), festgemacht:

- Verhaltensprobleme (z. B. Wut, die Beherrschung verlieren)

- emotionale Probleme (z. B. Niedergeschlagenheit, negative Emotionen)

- Hyperaktivität (z. B. Konzentrationsschwierigkeiten)

- Probleme mit Gleichaltrigen (z. B. sich lieber mit sich selbst als mit anderen beschäftigen)

Wirft man einen Blick auf ärztlich diagnostizierte psychische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen, ist ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) am weitesten verbreitet. Im schulfähigen Alter sind zwischen sechs und sieben Prozent der Kinder von dieser Erkrankung betroffen. Das bedeutet im Durchschnitt ein bis zwei betroffene Kinder pro Schulklasse. Weitere verbreitete Krankheitsbilder sind Depressionen, Angststörungen und Essstörungen. Sie treten, anders als ADHS, zumeist erst im Jugendalter auf. Für diese Krankheiten stellt es sich schwierig dar, belastbare Zahlen zu Prävalenzen anzugeben, da viele Fälle nicht ärztlich diagnostiziert und somit auch nicht statistisch erfasst werden. Es gibt also hier eine enorme Dunkelziffer. Generell sind psychische Krankheiten unter den Geschlechtern nicht gleich verteilt. ADHS und die eingangs des Abschnitts beschriebenen allgemeinen psychischen Auffälligkeiten treten bei Jungen häufiger auf als bei Mädchen. Bei Depressionen sowie Angst- und Essstörungen verhält es sich hingegen umgekehrt. Jungen zeigen damit tendenziell eher externalisierende, d. h. nach außen gerichtete, Auffälligkeiten, Mädchen eher internalisierende (nach innen gerichtete).

Eine Studie soll hier als Beispiel vorgestellt werden zu psychischen Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (Klasen et al., 2017). Diese Untersuchung hat diverse Risikofaktoren analysiert. Die psychischen Auffälligkeiten werden auch hier über die oben beschriebenen SDQs gemessen. Die Forscher*innen operationalisieren (d. h. messen) psychische Auffälligkeiten, indem sie Kinder und Jugendliche als auffällig einordnen, wenn entweder aus der Perspektive der Kindern und Jugendlichen selber oder der der Eltern „auffällige“ oder „grenzwertig auffällige“ Werte vorlagen.

Unabhängig vom Alter und Geschlecht weisen 17,2 % der Befragten psychischen Auffälligkeiten auf. Diese sind im Grundschulalter geringer und liegen bei Mädchen in den verschiedenen Altersgruppen zwischen 18,2 und 21, 0 %, bei Jungen zwischen 15,1 und 22,9 %. Hier ist bemerkenswert der Anstieg vor dem Grundschulalter. Das ist insbesondere relevant für alle, die das Grundschullehramt anstreben: Der Übergang in die Schule könnte ein kritisches Lebensereignis sein, das psychische Auffälligkeiten erhöht. Hinsichtlich des Geschlechts zeigen sich keine großen Unterschiede. Interessant in der vorliegenden Studie sind vor allem die Risikofaktoren, die betrachtet wurden. Der erste untersuchte Faktor ist ein niedriger sozioökonomischer Status: bei 25,3 % der Kinder und Jugendlichen ist dies der Fall. Die Wahrscheinlichkeit, psychische Auffälligkeiten zu zeigen im Vergleich zu den Untersuchten mit keinem niedrigen sozioökonomischen Status beträgt 1,6, was bedeutet, dass die Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit niedrigem sozioökonomischem Status ein um den Faktor 1,6 erhöhtes Risiko hat, psychische Auffälligkeiten zu zeigen. Kinder, die in Umständen mit niedrigen sozioökonomischen Status aufwachsen, haben zu 26 % psychische Auffälligkeiten, bei einem Aufwachsen in Familien mit hohem sozioökonomischem Status sind es nur 10 %.

Weitere interessante Ergebnisse der Analysen sind, dass Kinder und Jugendliche, die bei nur einem Elternteil aufwachsen, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit psychische Auffälligkeiten aufweisen, genau wie Kinder in Stieffamilien. Ähnliches gilt für Familien, in denen mindestens ein Elternteil arbeitslos ist, wo im 1. Lebensjahr des Kindes nur eine geringe soziale Unterstützung vorhanden war, wenn es ein hohes Level an familiären Konflikten gibt oder häufige Konflikte zwischen den Erziehungsberechtigten. Ein weiterer Effekt besteht in elterlichen Alltagsbelastungen: Je mehr sie unter alltäglichem Stress leiden umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Kinder psychische Auffälligkeiten ausweisen. Das gilt auch, wenn ein Elternteil psychisch erkrankt ist oder unter einer chronischen körperlichen Erkrankung leidet. Auch eine geringe körperliche, noch mehr aber eine geringe psychische Lebensqualität der Eltern erhöht die Wahrscheinlichkeit psychischer Auffälligkeiten.

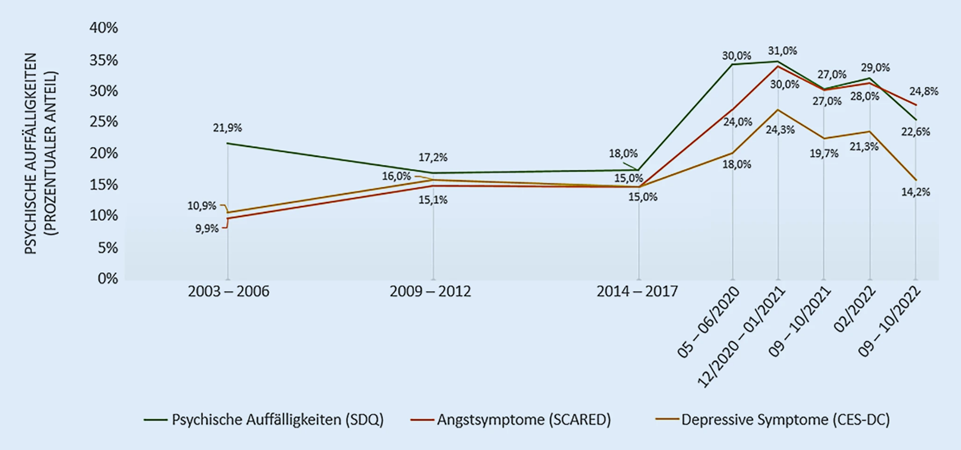

Die Studie macht deutlich, dass es nicht nur der sozioökonomische Status ist, der Einfluss hat. Familienformen, Familienbeziehungen und das Erziehungsverhalten haben einen Einfluss auf die Entwicklungsbedingungen von Kindern. Sind diese ungünstiger kann das zu den genannten psychischen Auffälligkeiten führen, wie in der dargestellten Studie deutlich wurde. Das die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen auch in der Schule relevant ist lässt sich leicht verdeutlichen an folgenden Zahlen: So hatten 2022 hatten 595.700 Schüler*innen einen diagnostizierten Förderbedarf. Aber auch gesundheitliche Einschränkungen, die nicht unter den Bereich Förderbedarf fallen und für die evtl. auch (noch) keine Diagnose vorliegt können für die Schüler*innen mit einem deutlichen Nachteil einhergehen. Empirische Untersuchungen konnten eine Zunahme psychischer Auffälligkeiten über den Zeitverlauf nicht bestätigen, zumindest bis zu Eintreten der COVID-19-Pandemie. So zeigte eine Metaanalyse von Barkmann und Schulte-Markwort (2012), dass der Anteil von Kindern mit psychischen Auffälligkeiten in den letzten sieben Jahrzehnten relativ konstant bei etwas unter 20 % geblieben ist. Etwa eines von sechs Kindern ist damit betroffen. Mit dieser Quote liegt Deutschland innerhalb des weltweiten Durchschnitts von 10-20 %, wenn auch im oberen Bereich. Die höchsten Prävalenzen liegen für 11-13-Jährige vor. In diesem Alter zeigen sogar insgesamt 22 % aller Kinder Auffälligkeiten (Klasen et al., 2017). Auch wenn kein allgemeiner Trend zur Zunahme von psychischen Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen festzustellen ist, gab es in jüngster Vergangenheit dennoch einen deutlichen Anstieg psychischer Belastungen im Zuge der COVID-19-Pandemie (ZEIT Online, 2023). Verschiedene Untersuchungen haben sich mit diesem Thema befasst. Einen guten Einblick dazu bietet die folgende Grafik von Reiß et al. (2023), die den Verlauf von verschiedenen Gesundheitsindikatoren von Heranwachsenden über die letzten zwei Jahrzehnte abbildet:

Abbildung 2: Psychische Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ergebnisse der BELLA-Studie (2003–2017) und der COPSY-Studie (2020–2022).

Quelle: Reiß et al., 2023

Die Autor*innen der Studie geben hier Prävalenzen für drei Ausdrucksformen psychischer Belastungen an: allgemeine psychische Auffälligkeiten (die oben beschriebenen SDQs), Angstsymptome sowie depressive Symptome. Es ist leicht erkennbar, dass alle drei Indikatoren mit Beginn der COVID-19-Pandemie massiv angestiegen sind. Dies gilt insbesondere für allgemeine psychische Auffälligkeiten sowie Angstsymptome. Bis zum Frühjahr 2022 waren die Anteile von betroffenen Kindern um 10-15 % höher als das (relativ stabile) vorpandemische Niveau. Erst im Herbst 2022 sanken die Werte signifikant ab. Mit Ausnahme depressiver Symptome sind die Prävalenzen allerdings noch immer deutlich erhöht im Vergleich zu der Lage vor der Pandemie. Ähnliche Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zeigen sich, wenn man weitere Dimensionen von Lebensqualität untersucht. Auch im Hinblick auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität (die Zufriedenheit mit der eigenen gesundheitlichen Verfassung) sowie die allgemeine Lebenszufriedenheit von Heranwachsenden gab es mit Beginn der Pandemie einen starken Einbruch. Auch nach Aufhebung aller Schutzmaßnahmen haben sich die Indikatoren für das Wohlergehen der Heranwachsenden noch nicht wieder auf das Ausgangsniveau zurückentwickelt (Reiß et al., 2023). Stattdessen sind einige psychische Belastungen chronisch geworden. Weitere Krisen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene wie die Kriege in der Ukraine und in Gaza, das zunehmende Erstarken rechtspopulistischer Kräfte oder fortwährende globale Probleme wie der Klimawandel können Kindern den Eindruck einer Gesellschaft im Dauerkrisenmodus und das schädliche Gefühl der eigenen Machtlosigkeit vermitteln. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung hat festgehalten, dass sich Jugendliche und junge Erwachsene häufig nicht gesehen und ohnmächtig fühlen (Andresen et al., 2021). Damit einher gehen Frust, Angst und z. T. auch Resignation.

Exkurs: Folgen der Pandemie

Die Folgen der Pandemie für die Gesundheit junger Menschen wurde auch im Heute-Journal vom 24. März 2024 thematisiert:

https://www.zdf.de/nachrichten-sendungen/heute-journal/pandemie-belastung-jugendliche-100.html

Exkurs: DUDE

Ein Praxisbeispiel für ein schulisches Programm zur Gesundheitsförderung ist das Programm „DUDE – Du und deine Emotionen“der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) und dem Universitätsklinikum Würzburg. Es richtet sich an Schüler*innen der sechsten und siebten Klasse (11-13-Jährige), ist kostenfrei und wissenschaftlich fundiert. Das Ziel ist es, Schüler*innen einen besseren Umgang mit ihren Gefühlen zu ermöglichen. Dies wird auch als Emotionsregulation bezeichnet. Bei den meisten psychischen Störungen ist nämlich u. a. die Fähigkeit zur Emotionsregulation beeinträchtigt. Negativ behaftete Gefühle wie Traurigkeit, Angst, Wut sind sehr dominant und nehmen viel Raum ein. Dagegen schaffen es Betroffene zu selten, positive Emotionen zu erleben oder erleben diese weniger intensiv. Dieses Ungleichgewicht baut eine zunehmende innere Unruhe auf, die sich in psychischen Erkrankungen oder auch in Gewaltbereitschaft gegen andere und sich selbst (nicht-suizidales selbstverletzendes Verhalten, Ritzen) entlädt. Emotionsregulation lässt sich jedoch, mit etwas Hilfe, lernen. An diesem Punkt setzt DUDE an, indem Kindern mithilfe von interaktiven Übungen praktische Strategien vermittelt werden, wie sich Stress und negative Gefühle besser steuern lassen. Ein Fokus liegt hier auf Spaß und einer spielerischen, erlebnisorientierten Vermittlung. Dazu werden innerhalb des Regelunterrichts fünf Doppelstunden in einem wöchentlichen Rhythmus aufgewendet, die mit kurzen Übungsaufgaben im Alltag ergänzt werden. Auf diese Weise sollen die Schüler*innen motiviert werden, die erlernten Kompetenzen auf ihren eigenen Lebensalltag zu übertragen.

Link: https://www.kkh.de/leistungen/praevention-vorsorge/gesundheitsfoerderung-setting/dude

Dimension: Bildung

Der Bereich der Bildung in Deutschland umfasst zahlreiche Einrichtungen und erstreckt sich weit über die Schule hinaus. Von frühkindlicher Bildung wird gesprochen, wenn (Klein-)Kinder eine Krippe oder Kita besuchen, daran schließt sich eine Pflichtschulzeit von 9 bzw. 10 Jahren an (abhängig vom Bundesland), danach folgen weitere Bildungsmöglichkeiten wie bspw. der Erwerb eines Ausbildungs- und Studienabschlusses. Auch danach gibt eine Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten, an denen Menschen über ihre komplette Lebensspanne teilnehmen können. Im Folgenden werden einige Zahlen zum Bildungsbereich in Deutschland präsentiert, bevor auf zwei ausgewählte Aspekte, die sich als besonders problematisch darstellen, näher eingegangen wird.

Die Zahl der Bildungsteilnehmer*innen hat sich in Deutschland zwischen 2012 und 2022 deutlich erhöht, nämlich um 1,1 auf 17,9 Millionen (Autor:innengruppe Bildungsbericht-erstattung, 2024). Diese Zunahme ist vor allem darauf zurückzuführen, dass mehr Kinder geboren wurden, Menschen zugewandert sind und mehr unter 3- und über 19-Jährige im Bildungsbereich sind (ebd.). Entsprechend hat auch die Zahl der Beschäftigten im Bildungswesen im beobachteten Zeitraum zugenommen um 21 % auf 2,7 Millionen (ebd.). Ein Problemfeld ist die frühkindliche Bildung, hier liegt der Bedarf der Eltern deutlich über der Beteiligungsquote, außerdem zeigt sich, dass die Teilnahme selektiv ist: Eltern mit einem höheren Bildungsabschluss nehmen häufiger ein Angebot der frühkindlichen Bildung wahr, trotz eines ähnlichen hohen Bedarfs schaffen es Eltern mit Migrationshintergrund deutlich seltener, einen Platz für ihr Kind/ihre Kinder in eine frühkindlichen Bildungseinrichtung zu erhalten (ebd.). Ein steigender Bedarf und eine Zunahme der Kinder insgesamt im Kita- und Grundschulalter ist mit einem Wachstum von 20 % sehr deutlich, wobei ein Viertel der Kinder im Grundschulalter einen Zuwanderungshintergrund hat (ebd.).

Obwohl der Anteil eines Jahrgangs, der mit einer (Fach-)Hochschulreife die Schule verlässt und ein Studium aufnimmt stark angestiegen ist, und 2022 48,4 % über eine Hochschulberechtigung verfügten (Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, 2024), existiert auf der anderen Seite eine erhebliche Zahl an jungen Menschen, deren Bildungsbiographie von Schwierigkeiten geprägt ist bzw. nicht erfolgreich verläuft. Im Vergleich europäischer Länder zeigen sich bemerkenswerte Unterschiede in Bezug auf die Bildung. So ist seit 2018 die deutsche Schulabbrecherquote im EU-weiten Vergleich gestiegen und ist inzwischen (im Jahr 2022) die vierthöchste Quote der Europäischen Union mit 12,2 % (eurostat, 2024). Die Abbildung 2 zeigt eindrücklich, dass Deutschland auch eine erhebliche Problematik in Bezug auf frühzeitige Schul- und Ausbildungsabgänger*innen aufweist, wobei darunter Personen im Alter von 18-14 Jahren gemeint sind, die höchstens einen Abschluss im Sekundarbereich 1 haben und an keiner Maßnahme der allgemeinen oder beruflichen Bildung teilnehmen (eurostat, 2022).

Abbildung 2: Frühzeitige Schul- und Ausbildungsabgänger

Quelle: eurostat (2024)

Vor dem Hintergrund, dass Bildung ein entscheidender Faktor ist, der zu einem Leben mit einem Level von hohem Well-being entscheidend beiträgt, sind die Ergebnisse sehr bedenklich. Auch der aktuelle PISA-Report kommt zu dem Ergebnis, dass Kompetenzen der befragten Schüler*innen inzwischen niedriger sind als 2001, wo von dem sogenannten PISA-Schock gesprochen wurde.

Im Vergleich mit allen Ländern, die an der PISA-Studie teilgenommen haben (insgesamt 80) liegen die Werte für alle drei Kompetenzbereiche jedoch noch über dem Durchschnitt (destatis, o. J.).

Anmerkung: Die weißen Punkte stehen für Schätzungen der Durchschnittsergebnisse, die statistisch nicht signifikant über bzw. unter den Schätzungen von PISA 2022 liegen. Die schwarzen Linien bilden den Trend am besten ab.

Quelle: OECD (2023)

Abbildung 3: Leistungstrends in Mathematik, Lesekompetenz und Naturwissenschaft in Deutschland.

Zudem zeigen sich im Primar- und Sekundarbereich I bei einer erheblichen Anzahl von Kindern und Jugendlichen ausgeprägte Leseschwächen (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung, 2024). Der Anteil, der die unterste Kompetenzstufe nicht erreicht, ist angestiegen und lag 2018 bei 21 %, ein Trend, der bereits seit einigen Jahren anhält (UNICEF, 2023).

Die aufgeführten negativen Entwicklungen betreffen nicht alle Schüler*innen in gleichem Umfang sonders besonders diejenigen, die aus einer Familie mit niedrigem sozioökonomischen Status kommen, d. h. deren Eltern über ein geringes Einkommen, einen niedrigen Beruflichen Status und einen niedrigen Bildungsabschluss verfügen.

Dimension: subjektives Wohlbefinden

Zuletzt soll auch eine Dimension näher betrachtet werden, die sich von den anderen dadurch unterscheidet, dass sie die Perspektive der Kinder selber in den Vordergrund stellt. Diesem Ansatz liegt die Idee zugrunde, dass Kinder und Jugendliche Expert*innen für ihr eigenes Leben sind und in der Lage sind zu formulieren, was für sie nötig ist für ein gutes Erwachsenwerden (Andresen et al., 2019).

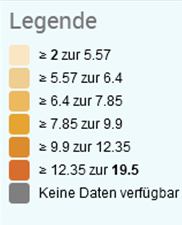

Bei Betrachtung der Lebenszufriedenheit von Jugendlichen im europäischen Vergleich wird deutlich, dass diese nicht deckungsgleich ist mit den objektiven Faktoren des Well-beings. Von den ausgewählten Ländern weisen die befragten Jugendlichen (16-19 Jahre) in der aktuellsten Befragung (2022) sehr geringe Werte auf (mit 6,9 für männliche und 6,6 bei weiblichen Jugendlichen) (Quelle, siehe Abbildung 2). Nur die Befragten in Bulgarien gaben niedrigere Werte an. Insbesondere in Deutschland ist die Abnahme der Lebenszufriedenheit, besonders zwischen 2021 und 2022, auffällig. Ursache hierfür könnten die gerade in Deutschland weitreichenden Einschränkungen im Rahmen der Covid-19-Pandemie sein, hierüber lassen die Daten jedoch keine Aussage zu.

Abbildung 5: Die subjektive Zufriedenheit von Jugendlichen

Quelle: Eurostat (2025)

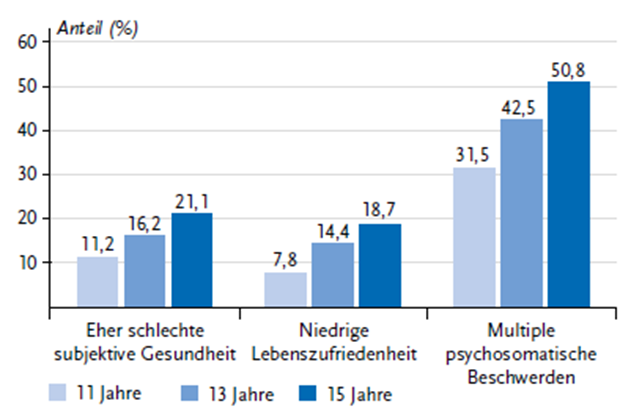

Es zeigt sich außerdem, dass mit zunehmendem Alter (hier zwischen 11, 13 und 15 Jahren) der Anteil der Kinder und Jugendlichen zunimmt, der über eine eher schlechte subjektive Gesundheit berichtet oder einen nur niedrige Lebenszufriedenheit hat (Reiß et al., 2024, siehe Abbildung 5). Besonders bedenklich ist, dass schon bei den 11-Jährigen fast ein Drittel (31,5 %) unter mehreren psychosomatischen Beschwerden (wie Kopf- und Bauchschmerzen oder Einschlafproblemen) leiden und dies bei den 15-Jährigen auf über die Hälfte zutrifft (50,8 %).

Abbildung 6: Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einer eher schlechten subjektiven Gesundheit, niedriger Lebenszufriedenheit und multiplen psychosomatischen Beschwerden nach Altersgruppe.

Quelle: Reiß et al. (2024)

Im Zeitverlauf zeigt sich außerdem eine Verschlechterung der Lebenszufriedenheit. Betrug sie in den Jahren 2002 bis 2018 im Durchschnitt zwischen 7,3 und 7,6 (auf einer Skala von 1 bis 10), so sank sie zu Beginn der Corona-Krise auf 7,2 und erreichte ihren Tiefpunkt im Winter 2020/2021 mit 6,6. Danach erreichte sie nicht wieder das Niveau vor der Pandemie (Statista, 2025b).

Bei den Zufriedenheiten zeigt sich, dass in Deutschland bis 2021 zu den Ländern Europas gehörte mit Werten im mittleren Bereich, Mädchen (zwischen 16-29 Jahren) gaben hier im Durchschnitt einen Wert von 7,4 an. Ein Jahr später änderte sich dieses Bild und gerade in Deutschland nahm der Wert enorm ab auf 6,6, womit Deutschland mit Bulgarien die niedrigsten Werte aufweist (UNICEF, 2023). Diese Befunde machen deutlich, dass es nicht nur allgemeine Trends und Konflikte sein können, die Jugendliche belasten, sondern dass es auch länderspezifische Faktoren geben muss. Ein Grund könnte die fehlende Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Diskurs sein (UNICEF, 2023). Gleichzeitig fühlen sich Kinder und Jugendliche im europäischen Vergleich besonders häufig durch Kriminalität und Vandalismus in ihren persönlichen Aktivitäten begrenzt, obwohl offizielle Zahlen dafür keinen Anlass geben (ebd.). Die angeführten Beispiele machen deutlich, dass es, um das Well-being von Kindern und Jugendlichen zu erfassen, nicht ausreicht, objektive Indikatoren zu messen. Um das Wohlbefinden vollständig zu umfassen müssen auch die Kinder und Jugendlichen selber befragt werden, auch, um Gründe für auffällig niedrige Werte zu erfahren und nicht zuletzt, da sie als die Personen, um die es geht, am besten Auskunft geben können.

Fazit

In diesem Kapitel haben Sie Befunde zum Well-being von Kindern du Jugendlichen auf der Welt und ausführlicher in Deutschland erhalten. Dabei wurde nicht zu allen Lebensbereichen empirische Ergebnisse vorgestellt. Eine Dimension, die hier nicht berücksichtig wurde, für das Wohlbefinden und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aber enorm wichtig ist, sind soziale Beziehungen.

Exkurs: Capability-Approache

Eine Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen ein Leben mit einem hohen Leven von Well-being zu ermöglichen, stellt der Capability-Approache (auf Deutsch: Befähigungsansatz) dar, der das Ziel hat, zu erfassen, was jeder Mensch benötigt um ihn/ihr ein gutes und erfülltes Leben zu ermöglichen. Ausführlichere Informationen zu diesem Konzept finden Sie hier: https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/verwirklichungschancen-capabilities/

Viele der Ziele, die von der UNICEF ausgegeben wurden, sind zwar nicht umgesetzt, aber die Trends gingen in der Vergangenheit in eine positive Richtung. Allerdings darf diese Tendenz keinesfalls als eine selbstverständliche Entwicklung verstanden werden. Aktuelle Zahlen zeigen, dass Kinder im Jahr 2024 in einem Ausmaß von bewaffneten Konflikten betroffen waren, die es in der 78-Jährigen Geschichte der UN noch nie gab (UNICEF, 2025). Das betrifft sowohl ihre Anzahl wie auch den Grad der Auswirkung, so lebt mehr als jedes 6. Kind in einem Konfliktgebiet (473 Millionen Kinder), der Anteil hat sich, auch durch die hohe Anzahl an Konflikten, fast verdoppelt von 10 % in den 90er Jahren auf aktuell knapp 19 %. Damit einher geht nicht nur eine unmittelbare Gefahr für ihr Leben aus, sondern auch andere Grundrechte von Kindern werden verletzt: sie müssen die Schule abbrechen und/oder sie haben keinen ausreichenden Zugang zu Nahrungsmitteln und wichtigen Impfungen (ebd.).

Der Beitrag von Lehrkräften auf das Well-being betrifft nur einen Lebensbereich ihrer Schüler*innen. Trotzdem darf die Möglichkeit, positiven Einfluss zu nehmen, nicht unterschätzt werden! Der indische Nobelpreisträger und Wirtschaftswissenschafter Amartya Sen argumentiert, dass Well-being im Kontext Schule am ehesten erreicht wird, wenn Lehrer*innen im Unterricht zusammenwirken damit ihre Schüler*innen zu den Menschen werden können, die sie sein wollen und sein können, um ein Leben führen zu können, das sie wertschätzen und Grund haben, wert zu schätzen (ebd.).

🎯 Übungsaufgaben

Fragen zur Prüfungsvorbereitung:

- Begründen Sie, warum das Well-being von Kindern und Jugendlichen auch für den Kontext Schule relevant ist?

- Überlegen Sie, wie sich ein niedriges Well-being von Schüler*innen in der Dimension „Gesundheit“ in der Schule zeigen könnte.

- Nennen Sie 3 Beispiele, wie sich Armut von Kindern und Jugendlichen zeigen könnte sowohl auf materieller Ebene wie auch in den Bereichen Gesundheit und soziales Umfeld.

- Erläutern Sie die Entwicklung des subjektiven Wohlbefindens von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Gehen Sie dabei auch auf die Rolle des Alters der Kinder und Jugendlichen ein.

- Diskutieren Sie mögliche Erklärungen für die das vermehrte Auftreten von psychischen Beschwerden bei Kindern und Jugendlichen.

Zentrale Begriffe

Armut

Der Begriff bezeichnet eine Mangellage. Unterschieden wird Armut in absolute, relative und bekämpfte Armut.

- absolute Armut: Von absoluter Armut betroffene Menschen sind unmittelbar in ihrem Überleben bedroht.

- relative Armut: Diese liegt vor, wenn im Verhältnis zu der Einkommenssituation der Bevölkerung ein bestimmter Wert unterschritten wird.

- bekämpfte Armut: Bei einer festgestellten Mangellage wird dieser durch staatliche Maßnahmen entgegengewirkt (wie in Deutschland bspw. durch das Bürgergeld).

Child Well-being

Das Konzept stellt eine ganzheitliche Betrachtung des Zustandes von Kindern und Jugendlichen dar, der Aspekte wie Wohlstand und Lebensqualität beinhaltet. Ihm liegt der Gedanke zugrunde, dass das kindliche Wohlbefinden umfassend und in verschiedenen Lebensbereichen erhoben werden muss. Ausgehend von diesem Konzept brauchen Kinder für ihre positive Entwicklung u.a. finanziellen Zugang zu Bildung, gute Beziehungen zu ihrem Umfeld, einen guten Gesundheitszustand und eine gute Gesundheitsversorgung, Schutz vor Gewalt und ein sicheres Lebensumfeld.

Haushaltsnettoäquivalenzeinkommen

Maß, das dazu dient, Einkommensverhältnisse von Haushalten vergleichbar zu machen. Es wird berücksichtigt, ob eine Person alleine oder mit eine*m Partnern*in zusammenlebt, ob Kinder von dem Einkommen versorgt werden müssen und wenn ja, wie alt sie sind, und welches Einkommen ggf. der/die Partner*in oder andere Familienangehörige haben.

Mortalitätsrate

Die Anzahl der Todesfälle bezogen auf die Gesamtanzahl einer bestimmten Gruppe. Speziell für Kinder wird die Kindersterblichkeit häufig gemessen durch die verstorbenen unter 5-Jährigen auf 1.000 Lebendgeborene.

Subjektives Wohlbefinden

In Zusammenhang mit Well-being von Kindern und Jugendlichen ein Ansatz, der sie sie als Expert*innen für ihr eigenes Leben betrachtet und ihre Perspektive selber in den Vordergrund stellt.

Well-being

Das Konzept Well-being (auf Deutsch: Wohlbefinden) stellt eine ganzheitliche Betrachtung des Zustandes von Individuen dar, der Aspekte wie Wohlstand und Lebensqualität beinhaltet.

Literatur

Andresen, A., Wilmes, J. & Möller, R. (2019). Children’s Worlds+. Eine Studie zu den Bedarfen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. BertelsmannStiftung https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_WB_Children_s_Worlds_2019.pdf

Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung (2024). Bildung in Deutschland 2024. Ein indikatoren-gestützter Bericht mit einer Analyse zu beruflicher Bildung. wbv Publikation.

Barkmann, C., & Schulte-Markwort, M. (2012). Prevalence of emotional and behavioural disorders in German children and adolescents: a meta-analysis. Journal of epidemiology and community health, 66(3), 194–203. https://doi.org/10.1136/jech.2009.102467

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2017). Armutsmuster in Kindheit und Jugend, Längsschnittbetrachtungen von Kinderarmut. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. www.bertelsmann-stiftung.de/filead-min/files/Projekte/Familie_und_Bildung/Studie_WB_Armutsmuster_in_Kindheit_und_Jugend_2017.pdf

Böhme, C., Franke, T., Michalski, D., Preuß, T., Reimann, B., Strauss, W.-C. (2022). Umweltgerechtig-keit in Deutschland: Praxisbeispiele und strategische Perspektiven. Abschlussbericht. In: Umwelt-bundesamt (Hrsg.), Umwelt und Gesundheit, 04/2022, S. 1-159. www.umweltbundes-amt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/uug_04-2022_umweltgerechtigkeit_in_deutschland_praxisbeispiele_und_strategische_perspektiven_0.pdf

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) (Hrsg.) (2021). Lebenslagen in Deutschland. Der Sechste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Bonn. www.armuts-und-reich-tumsbericht.de/SharedDocs/Downloads/Berichte/sechster-armuts-reichtumsbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2025). Leistungen und Bedarfe im Bürgergeld. https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Grundsicherung-Buergergeld/Leistungen-und-Bedarfe-im-Buergergeld/leistungen-und-bedarfe-im-buergergeld.html#doc5790d24f-5902-41f7-ab75-d31bf87ea183bodyText2

Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (Hrsg.) (2023a). 16. Kin-der- und Jugendbericht – Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter. Berlin. www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/16-kinder-und-jugendbericht-162238

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2025). Kinderzuschlag und Leistungen für Bildung und Teilhabe. https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/kinderzuschlag-und-leistungen-fuer-bildung-und-teilhabe-73906

Bundesministerium für Gesundheit (2017). Nationale Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung. Sonderheft 03. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Praevention/Broschueren/Bewegungsempfehlungen_BZgA-Fachheft_3.pdf

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (2024). Die Bildungssituation in den Entwicklungsländern. https://www.bmz.de/de/themen/menschenrecht-bildung/situation-entwicklungslaender-11092

Bundeszentrale für politische Bildung (2024). Alphabetisierungstag 2024. https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/296238/weltalphabetisierungstag-2024/

Crisp, R. (2021). Well-being. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/entries/Well-being/

Destatis (o. J.). PISA-Studie 2022. https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Internationales/Thema/bevoelkerung-arbeit-soziales/bildung/PISA2022.html

Destatis (2024). Pressemitteilung Nr. N033 vom 1. Juli 2024. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/07/PD24_N033_63.html

Destatis (2025). Pressemitteilung Nr. N036 vom 29. Januar 2025. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/01/PD25_036_63.html

Deutsches Kinderhilfswerk (DKHW) (2024). Kinderreport Deutschland 2024. Demokratiebildung in Deutschland. Berlin. www.dkhw.de/filestorage/1_Informieren/1.1_Unsere_Themen/Kinder-rechte/Kinderreport/Kinderreport_2024/DKHW_Kinderreport_2024.pdf

Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (2024). Anteil der Studienberechtigten an der altersspezifischen Bevölkerung (Studienberechtigtenquote) nach Art der Hochschulreife. https://www.datenportal.bmbf.de/portal/de/Tabelle-2.5.85.html

Eurostat (2022). Glossar: Frühzeitige Schul- und Ausbildungsabgänger.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Early_leaver_from_education_and_training/de

Eurostat (2024a). Children at risk of poverty or social exclusion in 2023. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240719-1

Eurostat (2024b). Frühzeitige Schul- und Ausbildungsabgänger nach Geschlecht. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SDG_04_10/bookmark/map?lang=de&bookmarkId=e48bf39d-5176-410d-b32f-f4a5d22fbfdd

Eurostat (2025). Average rating of satisfaction by domain, sex, age and educational attainment level. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/ec713584-06f9-48f5-b0e7-382cd4b84757?lang=en

Eurostat (o. J.). Glossary: Severe material and social deprivation rate (SMSD). https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Severe_material_and_social_deprivation_rate_(SMSD)&stable=0&redirect=no

Funcke, A. & Menne, S. (2023a). Factsheet – Kinder- und Jugendarmut in Deutschland. In: Bertels-mann Stiftung (Hrsg.), Programm Bildung und Next Generation, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2023, S. 1 ff. www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/factsheet-kinder-und-jugendarmut-in-deutschland

Funcke, A. & Menne, S. (2023b). Policy Brief Existenzsicherung für Kinder neu bestimmen – Warum existenzsichernde Leistungen für Kinder und Jugendliche für eine Kindergrundsicherung neu zu bestimmen sind und wie es gehen kann. In: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Programm Bildung und Next Generation, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2023, S. 1 ff. www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/policy-brief-existenzsicherung-fuer-kinder-neu-bestimmen

Kuntz, B., Waldhauer, J., Zeiher, J., Finger, J. D., Lampert, T. (2018). Soziale Unterschiede im Ge-sundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Querschnittsergebnisse aus KiGGS Welle 2. In: Robert Koch-Institut (Hrsg.), Journal of Health Monitoring 3 (2) (2018), S. 45-63. Berlin. www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDown-loadsJ/Focus/JoHM_02_2018_Unterschiede_Gesundheitsverhalten_KiGGS-Welle2.pdf?__blob=publicationFile

Gross, T. & N. Jehles, (2015). Der Einfluss von Armut auf die Entwicklung von Kindern. Bertelsmann Stiftung und Zentrum für interdisziplinäre Regionalforschung. https://www.startpage.com/do/dsearch?q=er%20Einfluss+von+Armut+auf+die+Entwicklung+von+Kindern&cat=web&language=deutsch

Hansen, J., Neumann, C. & Hanewinkel, R. (2023). Kinder- und Jugendgesundheit in Schulen. IFT Nord. https://www.praeventionsradar.de/downloads/Schulbericht_Musterschule_2022_2023.pdf

Kessler, R. C., Adler, L. B., Barkley, R., Biedermand, J., Conners, C. K., et al. (2005). Patterns and Predictors of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Persistence into Adulthood: Results from the National Comorbidity Survey Replication. Biological Psychiatry, 57(11), 1442 – 1451. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.04.001

Klasen, F., Meyrose, A. K., Otto, C., Reiss, U. & Ravens-Sieberer U. (2017). Psychische Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Monatsschrift Kinderheilkunde 165, 402–407. https://doi.org/10.1007/s00112-017-0270-8

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (2024). Wie setzt sich der Bürgergeld-Regelsatz zusammen? https://www.lpb-bw.de/regelsatz-buergergeld#c97573

ifo Institut (o. J.). Chancenmonitor 2023: Bildungschancen hängen stark vom Elternhaus ab. https://www.ifo.de/pressemitteilung/2023-04-18/chancenmonitor-2023-bildungschancen-haengen-stark-vom-elternhaus-ab

Moor, I., Herke, M., Markert, J., Böhm, M., Reiß, F. et al. (2024). Die zeitliche Entwicklung gesundheitlicher Ungleichheit im Kindes- und Jugendalter in Deutschland: Ergebnisse der HBSC-Studie 2009/10 – 2022. In: Robert Koch-Institut (Hrsg.), Journal of Health Monitoring 9 (1) (2024), S. 86-107. www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDown-loadsJ/JHealthMonit_2024_01_HBSC.pdf?__blob=publicationFile

OECD (2023), PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/53f23881-en

Reiß, F., Behn, S., et al. (2024). Subjektive Gesundheit und psychosomatische Beschwerden von Kindern und Jugendlichen in Deutschland: Ergebnisse der HBSC-Studie 2010 – 2022. Journal of Health Monitoring, 9(1), 7–24. https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Journal-of-Health-Monitoring/GBEDownloadsJ/Focus/JHealthMonit_2024_01_Subjektive_Gesundheit.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Renner, I., Neumann, A., Hänelt, M., Chakraverty, D., Ulrich, S. M. & Lux, U. (2023). Wie geht es kleinen Kindern in Deutschland? Kindliche Gesundheit und Entwicklung. Faktenblatt 3 zur Studie »Kinder in Deutschland 0-3 2022«. In: Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) (Hrsg.). Köln. https://doi.org/10.17623/NZFH:KiD-2022-FB3

Robert Koch-Institut (Hrsg.) (2018). Journal of Health Monitoring. KiGGS Welle 2 – Gesundheitliche Lage von Kindern und Jugendlichen. In: Robert Koch-Institut (Hrsg.), Journal of Health Monitoring 3 (3) 2018, S. 1-86. www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstat-tung/GBEDownloadsJ/JoHM_03_2018_KiGGS-Welle2_Gesundheitliche_Lage.pdf?__blob=publica-tionFile

Statistisches Bundesamt (2024). Jedes siebte Kind in Deutschland armutsgefährdet. www.desta-tis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/07/PD24_N033_63.html

Schratz, M. (2018). Warum „Well-being“ mehr Beachtung verdient. Deutsches Schulportal. https://deutsches-schulportal.de/expertenstimmen/jenseits-der-faecher-warum-Well-being-mehr-beachtung-verdient/

Statista (2024). Armutsgefährdungsquote in Deutschland von 2005 bis 2022. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/72188/umfrage/entwicklung-der-armutsgefaehrdungsquote-in-deutschland/

Statista (2025a). Youth literacy rate in Sub-Saharan Africa from 2004 to 2023. https://www.statista.com/statistics/1233178/youth-literacy-rate-in-sub-saharan-africa/

Statista (2025b). Lebenszufriedenheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1400583/umfrage/lebenszufriedenheit-von-kindern-und-jugendlichen-in-deutschland/

UNICEF (o. J.). Child poverty. https://www.unicef.org/social-policy/child-poverty

UNICEF (2017). Building the Future. Children and the Sustainable Development Goals in Rich Countries. UNICEF.

UNICEF (2021). Information. Kinder – unsere Zukunft. https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/239416/462e83b947aeac752bf817e98d815755/unicef-information-2021-zum-wohlbefinden-von-kindern-und-jugendlichen-in-deutschland-data.pdf

UNICEF (2023). Ein Versprechen an die Jugend UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland 2023. Deutsches Komitee für UNICEF e.V. https://headless-live.unicef.de/caas/v1/media/339326/data/04539e690903452b360f1881873859f1

UNICEF (2024). Levels & Trends in Child Mortality: Report 2023. UNICEF.

UNICEF (2025). Pressemitteilung. https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/-/2024-kinder-in-konflikten/369196

World Bank Group (2025). Global Trends in Child Monetary Poverty According to International Poverty Lines. https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/publication/global-trends-in-child-monetary-poverty-according-to-international-poverty-lines

Hier geht es zu den Unterkapiteln des Themenbausteins oder zurück zur Themenübersicht.

Kommentar

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie darüber nachdenken, dass auch in Deutschland Kinder und Jugendliche arm sind?

Was könnte das genau bedeuten?

Und wie könnte sich diese Armut auch in der Schule bemerkbar machen?