Themenbaustein Familie: Strukturen und innerfamiliale Dynamiken

Einleitung

Die Familie gehört neben der Schule (und den Peerbeziehungen) zu den zentralen Lebensbereichen von Kindern und Jugendlichen. Dabei stehen Familie und Schule in einer besonderen Wechselbeziehung. Familie wirkt insofern in Schule hinein, als in ihr die Grundlagen für eine erfolgreiche Bildungsbiographie gelegt werden und während der Schulzeit bedeutsame Unterstützungsleistungen seitens der Eltern für den Schulerfolg der Kinder erbracht werden, wie z.B. die Hausaufgabenhilfe. Schule wirkt aber ebenso in die Familie hinein und beeinflusst die familialen Interaktionen. So können bspw. Schulleistungsprobleme Anlass für familiale Konflikte bedeuten.

Aufgrund dieser Wechselwirkungen zwischen Familie und Schule sowie der Bedeutsamkeit von Familie für den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen, ist ein Überblickswissen im Hinblick auf gegenwärtige Familienstrukturen, familiale Lebenswelten und Ausgestaltung von Erziehung für angehende Lehrkräfte unabdingbar.

In diesem Kapitel werden zunächst die zentralen Begrifflichkeiten Familie und Elternschaft geklärt, bevor näher auf den zeitgeschichtlichen Wandel und die gegenwärtigen Strukturen von Familie eingegangen wird. Daran anknüpfend geht es um Bedeutsamkeit familialer Bindungsbeziehungen. In einem nächsten Schritt stehen die Veränderungen im Eltern-Kind-Verhältnis und die elterliche Erziehungspraxis im Vordergrund. Zu guter Letzt wird auf das elterliche Bildungsengagement und das potentielle Spannungsverhältnis von Familie und Schule eingegangen.

Zentrale Begrifflichkeiten

Aufbauend auf den Arbeiten von René König – einem der bedeutendsten deutschen Familiensoziologen der Nachkriegszeit – wurde im (deutschsprachigen) familiensoziologischen Diskurs eine Definition von Familie etabliert, die einen breiten Konsens in Wissenschaft, Politik und Fachöffentlichkeit erfährt (Feldhaus/Schlegel 2023: 18).

Nach dieser Definition ist Familie im Vergleich zu anderen Lebensformen durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

„(1) durch ihre ‚biologisch-soziale Doppelnatur‘ (König 2002: 57), d.h. durch die Übernahme der biologischen und sozialen Reproduktions- und Sozialisationsfunktion neben anderen gesellschaftlichen Funktionen, die kulturell variabel sind,

(2) durch die Generationsdifferenzierung (z.B. durch das Vorhandensein von Urgroßeltern/Großeltern/Eltern/Kind(er) und dadurch, dass

(3) zwischen ihren Mitgliedern (besteht) ein spezifisches Kooperations- und Solidaritätsverhältnis (…), aus dem heraus Rollendefinitionen festgelegt sind“ (Nave-Herz 2013: 36).

Mit dem Terminus ‚biologisch-soziale Doppelnatur‘ von Familie wird zum Einen darauf verwiesen, dass die Familie durch die Geburt und die Versorgung von Kindern den Ort der biologischen Reproduktion bildet. Zum anderen erfolgt gleichermaßen eine Betonung der sozialen Reproduktionsfunktion, denn die Familie übernimmt (neben anderen Institutionen wie z.B. Schule, Gleichaltrigenbeziehungen etc.) die Sozialisation ihrer Mitglieder, d.h. im Familienkontext erfolgt eine begleitete Einführung von Kindern und Jugendlichen in die sie umgebende Gesellschaft.

Das zweite essentielle Kriterium von Familie – die Generationsdifferenzierung – bezieht sich auf die Zusammensetzung von Familie. Zu einer Familie gehören mindestens zwei Generationen. Wird nur die Eltern-, Mutter- oder Vater-Kind/er-Einheit fokussiert, so wird in der Familiensoziologie von ‚Kernfamilie‘ gesprochen. Darüber hinaus spielen aber auch Großeltern oder Urgroßeltern eine bedeutsame Rolle. Hierfür hat sich der Begriff der ‚Mehrgenerationenfamilie‘ durchgesetzt.

Das dritte Kriterium betont das spezifische Kooperations- und Solidaritätsverhältnis zwischen den Familienmitgliedern, aus denen sich konkrete Rollen, Erwartungen und Verpflichtungen ergeben. Diese an die Familienmitglieder jeweils herangetragenen Rollen und Erwartungen können kultur- oder schichtspezifisch variieren. „Das Kooperations- und Solidaritätsverhältnis zwischen den Familienmitgliedern spiegelt sich auch in konkreten Familienleitbildern und in konkreten Einstellungen zu Familie und ihren Mitgliedern wider“ (Feldhaus/Schlegel 2023: 19). Die sich hieraus ergebenen Regeln und normativen Erwartungen an Familienmitglieder und Familienleben können über Traditionen oder normative Erwartungen oder auch durch Gesetze abgesichert und bei Nichtbefolgung entsprechend sanktioniert werden.

Das Potential eines solchen Familienbegriffs liegt darin begründet, dass dieser ‚weit‘ genug ist, um sowohl historische als auch zeitgeschichtliche Wandlungsprozesse von Familie angemessen erfassen zu können, ohne dabei jedoch inhaltsleer zu werden (Nave-Herz 2013).

Eine weitere bedeutsame Definition ist die der Elternschaft, weil damit die zentrale Frage der Abstammung geklärt wird. In Deutschland werden entsprechende Richtlinien und Zuständigkeiten über das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) geregelt: Laut § 1591 ist Mutter eines Kindes die Frau, die es geboren hat. Der Gesetzgeber orientiert sich damit an einer biologischen Zuordnung und definiert, dass die Geburt des Kindes das entscheidende Kriterium ist und trifft damit eine eindeutige rechtliche Zuordnung bzgl. der Mutterschaft. Der rechtliche Status des Vaters unterscheidet sich insofern von dem der Mutter, als es nicht um eine ausschließlich biologisch-genetische Zuordnung geht, wie im §1592 des BGB deutlich wird: Vater eines Kindes ist der Mann, (1) der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist, (2) der die Vaterschaft anerkannt hat oder (3) dessen Vaterschaft nach §1600d oder § 182 Abs. 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit gerichtlich festgestellt ist. Zu betonen sei an dieser Stelle, dass in den meisten Fällen die rechtliche Elternschaft mit einer biologisch-genetischen Mutterschaft und Vaterschaft einhergeht, wenn es auch Ausnahmen gibt, begründet durch die Methoden der modernen Reproduktionsmedizin oder in Zusammenhang mit Adoptionsverfahren.

Aufgrund der Zunahme von Trennungen und Scheidungen und des Anstiegs gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften mit Kindern erfährt die sog. soziale Elternschaft einen Bedeutungsanstieg. Diese Elternschaftsform entsteht dann, wenn eine bestehende Elternschaftsbeziehung zwischen zwei rechtlichen Eltern durch Trennung, Scheidung oder Tod eines Elternteils aufgelöst wird und mindestens einer der beiden Elternteile eine neue Partnerschaftsbeziehung eingeht und von diesem neuen Partner bzw. der neuen Partnerin Elternschaftsaufgaben übernommen werden, wie es z.B. in Stieffamilien der Fall ist. In diesen Fällen findet eine Entkoppelung von biologisch-rechtlicher Elternschaft und sozialer Elternschaft statt (Feldhaus/Schlegel 2023: 21).

Um der Bedeutungszunahme sozialer Elternschaft gerecht zu werden, wurde in der Rechtswissenschaft der Begriff der ‚sozial-familiären Beziehung‘ eingeführt. Dieses juristische Konstrukt verweist auf den Sachverhalt der Übernahme von Elternschaftsaufgaben in Eltern-Kind-Beziehungen auch durch den nicht rechtlichen Elternteil (Schwab 2011). Das Familienrecht hat diesen Umstand im Rahmen ‚eines kleinen Sorgerechts‘ punktuell rechtlich ausgestaltet“. Im §1687b (1) heißt es hierzu: „Der Ehegatte eines allein sorgeberechtigten Elternteils, der nicht Elternteil des Kindes ist, hat im Einvernehmen mit dem sorgeberechtigten Elternteil die Befugnis zur Mitentscheidung in Angelegenheiten des täglichen Lebens des Kindes.“ Angelegenheiten des täglichen Lebens des Kindes sind bspw. Fragen des Schulalltags, Vereinsmitgliedschaften, Routineerlaubnisse, Taschengeldverwaltung etc. Es handelt sich demnach um Entscheidungen, die häufig vorkommen, keine schwer abzuändernden Konsequenzen für die Entwicklung des Kindes bedeuten und jederzeit veränderbar sind. Mit der „sozial-familiären Beziehung“ sollen in häuslicher Gemeinschaft gewachsene persönliche Bindungen zwischen Kind und einer anderen Person geschützt werden (Schwab 2011).

Exkurs: Praxisbeispiel

Eine Stiefmutter möchte ihr siebenjähriges Stiefkind nach der Schule im Schulgebäude abholen. Sie als Lehrkraft kennen diese Frau zwar, sind aber nicht sicher, ob Sie nicht dazu verpflichtet sind, die Herausgabe des Kindes zu verweigern. Hierzu müssen Sie wissen, dass Stiefelternteile das Recht haben, das Kind an der Schule abzuholen. Da es sich um eine Angelegenheit des täglichen Lebens handelt und Sie als Lehrkraft diese Frau kennen, hat diese aufgrund ihres kleinen (eingeschränkten) Sorgerechtes das Recht, das Kind in oder vor der Schule in Empfang zu nehmen.

https://www.ehe.de/was-ist-das-kleine-sorgerecht-des-stiefelternteils.html

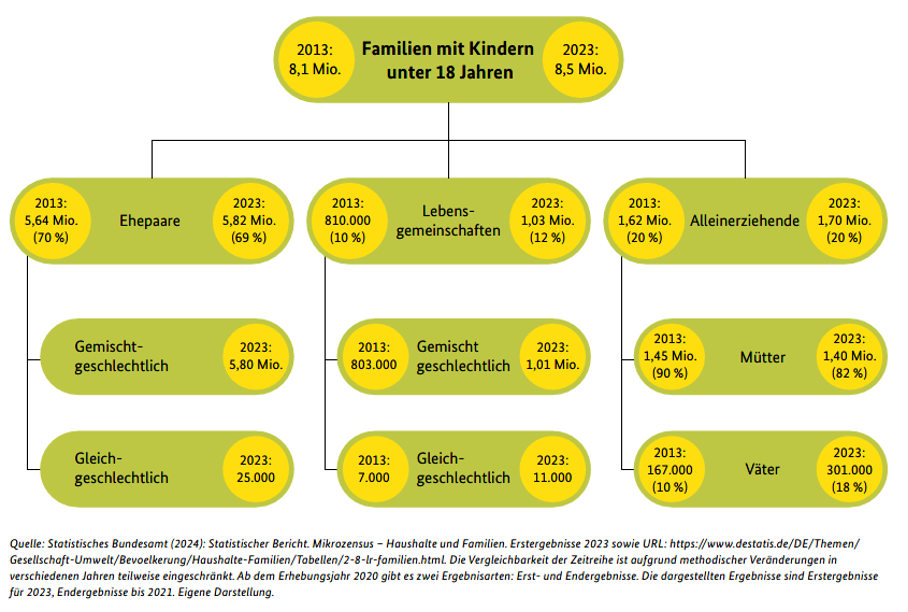

Familie heute

Seit den 1970er Jahren zeigen sich in den spätmodernen Industriegesellschaften wie Deutschland im Hinblick auf Familie bzw. private Lebensformen erhebliche Veränderungsprozesse, die auch als Pluralisierung von Familienformen beschrieben werden. Sog. nicht-konventionelle Familienformen, also Familien, die vom Normalitätsentwurf des verheirateten gegengeschlechtlichen Ehepaars mit leiblichen Kindern und vorhandener rechtlicher Elternschaft abweichen, haben quantitativ weite Verbreitung gefunden (BMFSFJ 2021, BMFSFJ 2024, Ruckdeschel/Diabaté 2024). Diese Entwicklungen hängen u.a. zusammen mit der vermehrten Entkoppelung von Ehe und Elternschaft, d.h., dass der Anteil der nicht-ehelich geborenen Kinder in den letzten Jahrzehnten erheblich angestiegen ist. So betrug ihr Anteil an allen Geburten in Deutschland im Jahre 1966 lediglich 5,7% , während im Jahr 2023 gut 33% der Kinder außerhalb einer Ehe geboren wurden (Statistisches Bundesamt 2024a). Eine weitere Ursache für die Pluralisierung besteht in der gestiegenen Anzahl von Trennungen und Scheidungen von Paaren mit Kindern. 2023 betrug die Scheidungsrate in Deutschland 35,7% (Statistisches Bundesamt 2024b), womit insbesondere ein Anstieg von Alleinerziehenden und Stieffamilienkonstellationen einher ging. Nicht zuletzt trug zudem das stärkere in Erscheinung treten von LSBTI*-Beziehungen[1] mit Kindern zu einer quantitativen Bedeutungszunahme nicht-traditioneller Familienformen bei (Feldhaus/Schlegel 2023: 77). Werden nun aber minderjährige im Haushalt lebende Kinder genauer betrachtet, so zeigt sich, dass die Mehrheit – trotz aller familialer Pluralisierungstendenzen – im Rahmen der elterlichen Beziehung aufwächst, d.h., dass verheiratete Eltern nach wie vor die häufigste Familienform ausmachen, wenn ihr Anteil auch seit 2013 leicht gesunken ist. Insbesondere der Anteil der unverheirateten Eltern hat seit 2013 zugenommen. Wenn sich auch die Zahl der Alleinerziehenden in absolut seit 2013 leicht erhöht hat, so beträgt ihr prozentualer Anteil im Jahr 2023 wie bereits 2013 20 Prozent (BMFSFJ 2024).

[1] LSBTI* ist eine Sammelbezeichnung und steht für Lesben, Schwule, Bissexuelle, trans* und intergeschlechtliche Personen.

Quelle: BMFSFJ (2024): Familienreport 2024

Wie Böhnisch (2018) völlig zurecht betont, reicht der familiale Wandel über diese Pluralisierung hinaus. Er unterstreicht, dass zudem die veränderte Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern mit der Abkehr von klaren Zuständigkeitsbereichen für den Erwerbs- und Reproduktionsbereich eine Loslösung vom traditionalen Ideal der bürgerlichen Kernfamilie markiert. Frauen steigen gegenwärtig mit der Geburt von Kindern immer weniger dauerhaft aus der Erwerbsarbeit aus und weisen insgesamt eine hohe Erwerbsorientierung auf – begünstigt durch die im Zuge der Bildungsexpansion mit ihrem Ausbau des sekundären und tertiären Bildungswesens deutlich angestiegenen Bildungsqualifikationen -, was sich auch in der hohen Zahl der Erwerbstätigkeit von Frauen mit Kindern widerspiegelt (Böhnisch 2018: 400). So waren im Jahr 2022 in Deutschland 69% der Mütter minderjährige Kinder erwerbstätig (Statistisches Bundesamt (Destatis) 2025). Wird jedoch Erwerbstätigkeit von Müttern und Vätern differenziert nach Arbeitszeitumfang und Alter des jüngsten Kindes im Haushalt genauer betrachtet, so zeigen sich erhebliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wie an der folgenden Tabelle zur Erwerbstätigenquote im Jahr 2022 deutlich wird.

Quelle: https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV22.pdf

Väter weisen insgesamt – unabhängig vom Alter des jüngsten Kindes im Haushalt – eine weitaus höhere Vollzeit-Erwerbstätigkeit auf, während Mütter vor allem in Teilzeit beschäftigt sind. Bei den Müttern zeigt sich, je jünger das Kind ist, desto geringer ist auch die Erwerbstätigenquote insgesamt. Zudem wird deutlich, dass die mütterliche Erwerbsbeteiligung insgesamt und der Arbeitszeitumfang mit dem Alter des jüngsten Kindes im Haushalt ansteigt.

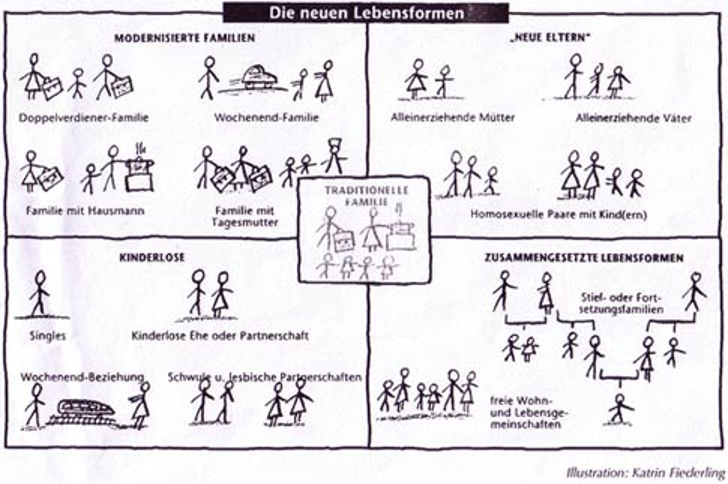

Anhand der dargestellten Veränderungen sollte deutlich geworden sein, dass sich das Bild von Familie seit Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre erheblich verändert hat und welche Form die strukturelle Vielfalt von Familie annehmen kann. Gelungen illustriert wird diese Vielfalt privater Lebensformen am unteren Schaubild, in dem hinsichtlich der Familienformen zwischen traditioneller Familie, modernisierten Familien, ‚neuen‘ Eltern und zusammengesetzten Lebensformen unterschieden wird.

Quelle: https://www.abiturerfolg.de/images/soziologie/dieneuenlebensformen.jpg

Zur Bedeutung familiarer Bindungsbeziehungen

Die Bindungstheorie befasst sich mit der Entwicklung enger emotionaler Beziehungen zwischen Eltern, weiteren Bezugspersonen und Kindern sowie der Bedeutung dieser Bindungsbeziehungen für die Emotionsregulierung der Kinder in belastenden Situationen und die weitere Persönlichkeitsentwicklung (Fuhrer 2015, Walper 2015). Als Begründer der Bindungstheorie gilt der britische Kinderpsychiater und Psychoanalytiker John Bowlby. Bowlbys Theorie der Bindung versteht das lebenslange Streben nach engen emotionalen Beziehungen als spezifisch menschlich – es ist bereits beim Neugeborenen angelegt und besteht bis ins hohe Lebensalter fort (Bowlby 2024: 98). Dieser Ansatz geht davon aus, dass die Bindungsmotivation als ein eigenständiges Bedürfnis zum Aufbau emotional geprägter Beziehungen zu verstehen ist (Hill/Kopp 2005). ‚Bindung‘ meint eine affektive Verbundenheit zwischen Personen, die den Menschen und sein Verständnis über die Welt von Geburt an prägt (Hagenauer/Raufelder 2021).

Eine zentrale Grundannahme dieses Ansatzes ist, dass in der frühen Kindheit die Grundlagen für die Entwicklung sozialer Beziehungen gelegt werden (Fuhrer 2015). Mary Ainsworth konnte bereits in den 1970er Jahren im Rahmen ihrer Forschungsarbeit mithilfe eines ‚Fremde-Situation-Test‘ drei kindliche Bindungstypen ausdifferenzieren, die sowohl in den USA als auch in Deutschland durch weitere ausgeweitete entwicklungspsychologische Untersuchungen bestätigt werden konnten (Bowlby 2024). Ainsworth untersuchte das Verhalten von Kindern zwischen 12 und 18 Monaten. Im Rahmen des Experiments wurden die Kinder jeweils mit ihrer Mutter in einen Raum mit Spielzeug gebracht. Zusätzlich war eine fremde Person anwesend. Die Beobachtungen des kindlichen Verhaltens bezogen sich auf die Situationen, in denen die Mutter bei dem Kind ist, die Mutter den Raum verlässt und die Rückkehr der Mutter. Ainsworth und Kolleg:innen konnten aus den jeweiligen kindlichen Verhaltensweisen auf drei Bindungstypen schließen:

- ‚Sicher‘ gebundene Kinder wissen, dass ihre Eltern ihnen in Stress- oder Angstsituationen zur Seite stehen und erfahren bedürfnisbezogene Reaktionen der Bindungspersonen

- Kinder mit ‚unsicher-ambivalenter‘ Bindung haben keine Gewissheit, ob und wenn ja, sie sich auf ihre Eltern verlassen können, entwickeln Trennungsängste und klammern

- ‚unsicher-vermeidend‘ gebundene Kinder wissen, dass sie von ihren Eltern nur Ablehnung zu erwarten haben und versuchen auf Zuneigung und fremde Hilfe zu verzichten (Bowlby 2024)

Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgte die Bestimmung eines vierten Bindungstyps durch Mary Main und Kolleg:innen (Mensen/Ostermann 2017: 199; Bowlby 2024):

- Kinder mit ‚desorganisiertem‘ Bindungsverhalten suchen und meiden gleichzeitig die Nähe ihrer Bezugsperson, die vom Kind gleichzeitig als ängstigend und Sicherheit gebend erfahren wird. Es zeigen sich Anomalien im Verhalten zur Bezugsperson, bizarre Verhaltensweisen (z.B. sich drehen, schaukeln, schreien, wie gelähmt sein)

Exkurs: Praxisbeispiel

Unter diesem Link können Sie einen ersten Eindruck von der Arbeit von Mary Ainsworth – dem ‚Fremde-Situation-Test‘ erhalten:

Die Bindungstheorie geht davon aus, dass sich bei der alltäglichen Interaktion des kleinen Kindes mit der jeweiligen Bezugsperson eine interne Repräsentation des Beziehungsverhaltens entwickelt, sog. ‚innere Arbeitsmodelle‘ (‚inner working models‘), in denen der dominante Bindungsstil abgespeichert und das Verhalten in affektuellen Sozialbeziehungen bestimmt wird. Diese inneren Arbeitsmodelle beeinflussen sowohl die Erwartungen an die Reaktionen von Bindungspersonen als auch die Planung des eigenen Verhaltens (Walper 2015) und stellen somit ein zentrales Bezugssystem für die Ausgestaltung sozialer Beziehungen über die Lebensspanne hinweg dar (Fuhrer 2015: 125). Die Forschungslage unterstützt die Bedeutsamkeit der inneren Arbeitsmodelle auch für Erwachsene und ihre aktuellen sozialen Beziehungen, wenn auch dieses Bindungsmodell keinesfalls als ein deterministisches Modell der frühen Prägung verstanden werden darf (Fuhrer 2015: 276ff).

Grossmann & Grossmann (2005) unterscheiden vier Einflussfaktoren auf die Qualität enger Bindungen: Gelegenheiten zum Aufbau enger Bindungen in den ersten Lebensjahren; die Qualität der Fürsorge, Persönlichkeitseigenschaften des Kindes und familiale Faktoren (z.B. negative Lebensereignisse) (Fuhrer 2015).

Wie lässt sich nun ein sicherer Bindungsstil fördern? Nach Fuhrer (2007) sind die Sensitivität für kindliche Signale, positive Akzeptanz, emotionale Wärme, aufmerksame Zuwendung und Unterstützung, Körperkontakt, häufige Interaktionsaufnahme mit dem Kind sowie eine Abstimmung reziproker Interaktionen mit dem Kind Indikatoren für ein entwicklungs- und bindungsförderndes elterliches Verhalten (Fuhrer 2007: 212f).

Auch für die Beziehungen zwischen Lehrkräften und Schüler:innen sind frühe Bindungserfahrungen insofern relevant, als die Entwicklung positiver Beziehungen zwischen Lehrkräften und ihren Schüler:innen abhängig sind von den inneren Arbeitsmodellen, die beide Akteursgruppen in die Beziehung mit einbringen. Zudem ist die Erfüllung des menschlichen Grundbedürfnisses nach positiven Beziehungen u.a. Voraussetzung für erfolgreiches Lehren und Lernen (Hagenauer/Raufelder 2021: 2).

Veränderung der Eltern-Kind-Beziehungen und elterliche Erziehungstätigkeit

Nicht nur die Familienformen haben sich, wie zuvor beschrieben, im Laufe der Zeit erheblich gewandelt, auch das Eltern-Kind-Verhältnis sowie die gesellschaftlichen Anforderungen an die Elternrollen und die Erziehungstätigkeit erfuhren in den letzten Jahrzehnten erhebliche Veränderungen.

Veränderung der Eltern-Kind-Beziehungen

Familienwissenschaftliche Untersuchungen, die sich mit dem Eltern-Kind-Verhältnis intensiver beschäftigen, kommen zu dem Schluss, dass seit der Nachkriegszeit patriarchalische, autoritäre Familienstrukturen in Deutschland erheblich an Bedeutung verloren haben zugunsten einer zunehmenden Fokussierung auf die Eigenständigkeit und Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Wurzbacher (1961: 84f) spricht in diesem Zusammenhang von einem „Übergang von der Elternbestimmtheit der Kinder zur Kindbezogenheit der Eltern“. Auch Schütze konstatiert im Rahmen ihrer Sekundäranalyse zu Veränderungen im Eltern-Kind-Verhältnis von der Nachkriegszeit bis heute eine starke elterliche Orientierung an den Bedürfnissen der Kinder und fasst die Entwicklungen unter dem Terminus ‚kindzentrierte Familie‘ zusammen (Schütze 2002). Nach Preuss-Lausitz et al. (1990: 11) werden den Kindern heutzutage „(…) im Vergleich zu vorausgehenden Kindergenerationen größere Handlungsspielräume und mehr Entscheidungsmacht über ihre eigenen Lebensverhältnisse zugewiesen.“ Die Machtbalance scheint sich somit zwischen Eltern und ihren Kindern in Richtung ‚Emanzipation des Kindes‘ verschoben zu haben. Die Umgangsformen zwischen Eltern und ihren Kindern sind egalitärer geworden (Peuckert 2019). Deutlich wird diese Entwicklung auch daran, dass im Allgemeinen – wenn auch unterschiedlich ausgeprägt nach Bildungsstand und Sozialmilieuzugehörigkeit der Eltern – elterliche Strafpraktiken abgenommen haben, Kinder und Jugendliche eine geringere Aufsicht erfahren und stärker Einfluss nehmen auf die innerfamilialen Entscheidungsprozesse (Peuckert 2019: 247). Die Liberalisierung der intergenerationalen Beziehungen hat für die Eltern auch zur Konsequenz, dass elterliche Entscheidungen, Erwartungshaltungen oder Meinungen den Kindern gegenüber argumentativ begründet werden müssen („vom Befehls- zum Verhandlungshaushalt“), was von vielen Eltern als äußerst herausfordernd erlebt wird. Auch die Kinder lernen in einem solchen Sozialisationsmilieu, ihre Interessen zu artikulieren sowie Positionen zu vertreten und können somit bereits in der Familie die in der Schule vorausgesetzte Argumentationskompetenz entwickeln (Wild 2021: 439f).

Eine wesentliche Ursache für diesen erheblichen Wandel in den Eltern-Kind-Beziehungen liegt in den veränderten Nutzenerwartungen an Kinder in Ländern mit hohem technischen Industrialisierungsgrad wie bspw. Deutschland. Kindern wird heutzutage weit weniger ein materieller Wert zugesprochen (bspw. im Sinne der Altersversorgung), sondern mit ihnen wird viel stärker ein psychologischer Nutzen verbunden. Kinder dienen vor allem als Sinnstiftende und Quelle emotionaler Bedürfnisbefriedigung der Eltern (Nave-Herz 2019), womit eine Bedeutungszunahme von Emotionalität und Beziehungsqualität in den Eltern-Kind-Beziehungen einhergegangen ist. Die positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, der Ausbau staatlicher Unterstützungs- und Versorgungssysteme, der Ausbau des Bildungs- und Ausbildungssystems und die damit verbundene Verbesserung sozialer Aufstiege, die bessere medizinische und pflegerische Versorgung sowie Veränderungen auf den Arbeitsmärkten haben zudem begünstigend auf die Fokussierung von Familien auf die Sozialisation und Erziehung von Kindern gewirkt , weil spezialisierte gesellschaftliche Teilsysteme die ehemaligen Aufgaben von Familie übernommen haben (Feldhaus/Schlegel 2023: 103; Nave-Herz 2013: 77).

Im Zuge der Auslagerung von immer mehr Funktionen aus der Familie hat sich die Elternrolle erheblich verändert. Nave-Herz konstatiert diesbzgl., dass noch „(…) nie zuvor in der Geschichte unseres Kulturkreises die frühkindliche Erziehung den Eltern so exklusiv überantwortet wurde und von ihnen als zu verantwortende Aufgabe gesehen (wurde)“ (Nave-Herz 2012: 35).

Mit der zunehmenden Planbarkeit von Elternschaft durch die umfangreiche Verbreitung von Antikonzeptiva wurde Elternschaft gesellschaftlich weniger als ein ungewolltes Schicksal beurteilt, als vielmehr als eine geplante Entscheidung mit der Erwartungshaltung an die Betroffenen, zu den Konsequenzen zu stehen, auch im Sinne einer bewussten Übernahme von Elternpflichten. Medizinische Fortschritte und der Wissenszuwachs in Psychologie und Pädagogik sensibilisierten für die Bedeutsamkeit der frühen Kindheit für die gesamte weitere Entwicklung des Kindes und trugen dazu bei, dass die Erziehung zu einer immer anspruchsvolleren Aufgabe wurde, die Eltern enorm unter Druck setzen kann. Zudem wachsen Kinder heutzutage oftmals ohne Geschwister auf, infolgedessen das Kind die komplette elterliche Aufmerksamkeit auf sich zieht und für die Eltern eine Entlastung durch die Geschwistergemeinschaft entfällt (Ruckdeschel 2015: 192). „Der neue entstandene Normkomplex der „verantworteten Elternschaft“ verlangt die bestmögliche Förderung der kindlichen Entwicklung vom ersten Tag an unter Respektierung der kindlichen Bedürfnisse und Wünsche (…)“ (Peuckert 2019: 256). Nach Wild (2021: 439) kann davon ausgegangen werden, dass dieser Normkomplex, nach dem Kinder nur dann in die Welt gesetzt werden sollten, wenn auch die ökonomische und psychische Verantwortung für eine intensive und anspruchsvolle Erziehung übernommen werden kann (Kaufmann 1990), sich inzwischen praktisch in allen Schichten durchgesetzt hat.

Welche Konsequenzen sind nun mit den beschriebenen Entwicklungen (nicht nur) für die Eltern und ihre Erziehungstätigkeit verbunden? Erziehung wird immer herausfordernder! Von den Eltern (insbesondere den Müttern) werden ständige Zuwendung und kindgerechte Umgangsformen erwartet. Ebenso ist der Druck ist gestiegen, die Entwicklung des Kindes, seine Fähigkeiten und seine Eigenständigkeit bestmöglich zu fördern und für möglichst optimale Ausbildungschancen zu sorgen. Eltern werden gegenwärtig permanent damit konfrontiert, dass die Nichtbeachtung der kindlichen Bedürfnisse zu Schädigungen und Leistungsversagen führt (Peuckert 2019).

Hierbei kann es auch zu paradoxen Effekten kommen, wie Schütze in ihrer Analyse der Veränderungen des Eltern-Kind-Verhältnisses seit der Nachkriegszeit herausarbeitet: „(…) die weit verbreitete Einstellung, dass das Kind zu fördern sei, ebenso in seiner Selbstständigkeit wie in seiner kognitiven und sozio-emotionalen Entwicklung, bewirkt tendenziell das Gegenteil: Kinder können sich kaum noch allein beschäftigen, da sie seit ihrer Säuglingszeit daran gewöhnt sind, dass ständig jemand zur Verfügung steht, der sich ihnen widmet“ (Schütze 1988: 110f).

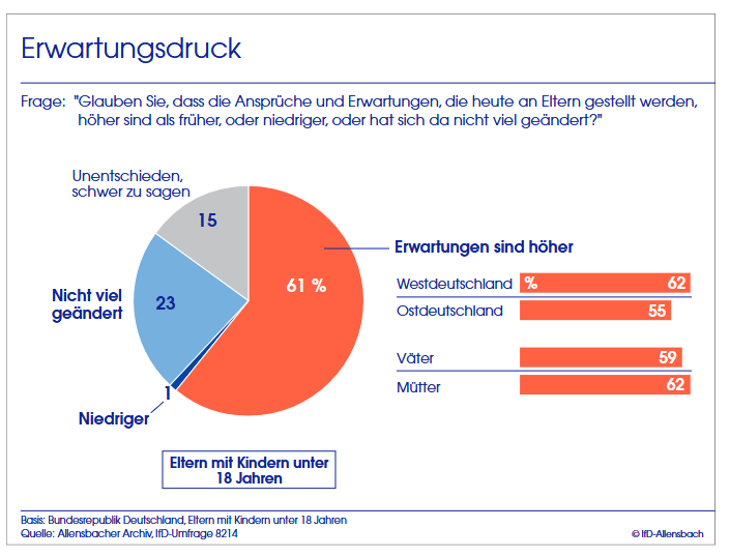

Die erhöhten Anforderungen an die Elternrollen spiegeln sich auch in den Wahrnehmungen der Eltern mit Kindern unter 18 Jahren wieder, wie anhand der Elternbefragung vom Allensbacher Institut für Demoskopie deutlich wird:

Quelle: Allensbacher Institut für Demoskopie 2020: 3

So geben 61% der befragten Eltern an, dass aus ihrer Perspektive die Ansprüche und Erwartungen an Eltern heutzutage höher sind, wobei diese Meinung bei westdeutschen Eltern und Müttern insgesamt stärker ausgeprägt ist.

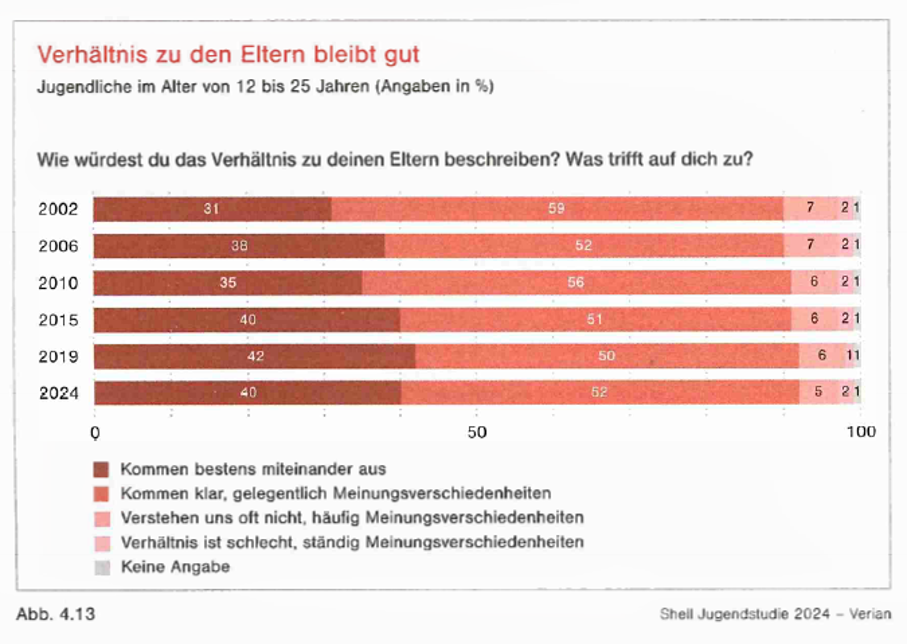

Die skizzierten Entwicklungen zeigen, dass die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in modernen Eltern-Kind-Beziehungen mehr Berücksichtigung erfahren. Das scheint sich auch auf die erlebte Beziehungsqualität auszuwirken. Wie anhand der Daten der Shell-Jugendstudie aus dem Jahr 2024 deutlich wird, beurteilt die weit überwiegende Mehrheit der befragten Jugendlichen das Verhältnis zu ihren Eltern positiv, lediglich 5 Prozent berichten von häufigen Meinungsverschiedenheiten und gerade mal 2 Prozent beurteilen das Verhältnis zu ihren Eltern als schlecht (Shell-Jugendstudie 2024: 158).

Quelle: Shell-Jugendstudie 2024: 158

Elterliches Erziehungsverhalten

Wie anhand des vorangegangenen Kapitels bereits deutlich wurde, hat sich in den letzten Jahrzehnten ein Umschwung in der Betonung von Elternschaft und elterlichen Betreuungs- und Erziehungsleistungen vollzogen, was in der englischsprachigen Literatur auch mit ‚turn to parenting‘ begrifflich gefasst wird. Fokussiert wird nunmehr weniger das „child rearing“ (Kindererziehung), sondern im Zentrum steht vielmehr die elterliche Erziehungsleistung („parenting“) auch im Hinblick auf gesellschaftlich erwünschte Outcomes von Kindern. Nicht nur im Rahmen von Elternschaft, sondern auch von weiteren zentralen Institutionen wie Krippen, Schule und Schulsozialarbeit, Beratungszentren, dem Jugendamt sowie der Politik (vgl. Kap. Kinderrechte/Kindeswohl) werden kindliche Entwicklungsprozesse stärker fokussiert.

Das elterliche Erziehungsverhalten kann differenziert werden in Erziehungsziele (Orientierungen wie Konformität, Leistung, Selbstständigkeit oder Durchsetzungsfähigkeit), Erziehungseinstellungen (elterliche Haltungen von autoritär bis nachgebend) sowie Erziehungspraktiken (Formen der Zuwendung) (Liebenwein 2008). Eine spezifische Konstellation dieser drei Dimensionen wird als Erziehungsstil bezeichnet. „Grundsätzlich liegt der Betrachtung von Erziehungsstilen die Annahme zugrunde, dass die Umgangsweise von Eltern mit ihren Kindern als eine Art Handlungs- und Verhaltensstil angesehen werden kann, der je nach Ausrichtung unterschiedliche Effekte für die kindliche Entwicklung hat“ (Feldhaus/Schlegel 2023: 107).Eine prominente Differenzierung von elterlichen Erziehungsstilen stammt von Diana Baumrind (1989), die in ihren Untersuchungen zwischen vier Dimensionen elterlichen Verhaltens unterschied: a) Kontrolle der Kinder hinsichtlich des kindlichen Verhaltens und der Verinnerlichung elterlicher Einstellungen, b) gestellte Anforderungen an das Kind hinsichtlich eines intellektuellen, sozialen und emotionalen Leistungsniveaus, c) Klarheit der Eltern-Kind-Kommunikation (stärker argumentierend, die Meinung des Kindes berücksichtigend vs. kontrollierend und befehlend) und d) die emotionale Zuwendung von Eltern in Form von Wärme, Fürsorge, Mitgefühl, Lob und Freude über die Leistungen des Kindes zeigen. Baumrind identifizierte im Zuge der Kombination der beiden zentralen Erziehungsdimensionen ‚Wärme‘ und ‚Zuneigung‘ einerseits und ‚Lenkung‘ und ‚Kontrolle‘ andererseits vorerst drei Erziehungsstile, die um einen vierten von Maccoby und Martin (1983) erweitert wurden (Feldhaus/Schlegel 2023: 108).

Im Rahmen eines autoritativen Erziehungsstils verknüpfen Eltern emotionale Wärme und Liebe mit der Förderung von Autonomie und Selbstständigkeit. Die Eltern gehen auf die kindlichen Bedürfnisse ein, stellen angemessene Anforderungen, setzen aber auch klare Grenzen. Diverse Untersuchungen belegen den positiven Einfluss eines autoritativen Erziehungsstils auf die kindliche Persönlichkeitsentwicklung (z.B. Franiek/Reichle 2007; ; Pinquart 2016; Kuppens/Ceulemans 2018). Als weniger entwicklungsförderlich werden sowohl der autoritäre Erziehungsstil, der sich als besonders eltern- und wenig kindzentriert, durch eine besonderen Betonung von Disziplin, Gehorsam und Macht sowie einer hohen elterlichen Kontrolle charakterisieren lässt, als auch der permissive Erziehungsstil, der sich – wie auch der autoritative Erziehungsstil – als kindzentriert und warmherzig beschreiben lässt, jedoch die Eltern sich als zu nachgiebig und gering kontrollierend zeigen und den Kindern sehr hohe Freiheitsgrade eingeräumt werden. Beim vernachlässigenden Erziehungsstil fehlt hingegen jegliches elterliche Engagement für das Wohlergehen der Kinder. Hier zeigt sich keine Orientierung an den kindlichen Bedürfnissen, auch findet wenig Lenkung und Kontrolle statt. Dieser Erziehungsstil wird sehr häufig als besonders negativ im Hinblick auf die kindliche Entwicklung beurteilt (Walper et al. 2015).

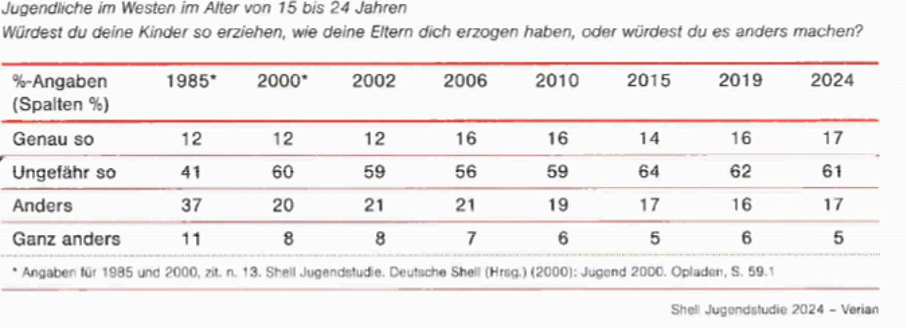

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat eine enorme Veränderung im Hinblick auf elterliche Erziehungsstile und auch -ziele stattgefunden. Während in den 1950er Jahren bspw. noch Gehorsam, Ordnungsliebe und Fleiß stark gewichtet wurden, haben im Laufe der Zeit die Förderung der Selbstständigkeit und der freie Willen des Kindes sowie die Berücksichtigung der kindlichen Bedürfnisse erheblich in der elterlichen Erziehungspraxis an Bedeutung gewonnen (Feldhaus/Schlegel 2023: 109). Als zuträglich für diese Entwicklung kann auch die Stärkung der Kinderrechte durch die Kinderrechtskonvention von 1989 sowie das seit 2000 im Bürgerlichen Gesetzbuch verankerte Recht auf gewaltfreie Erziehung beurteilt werden (Wild 2021: 439). Werden jedoch elterliche Fürsorge sowie die kindlichen Bedürfnisse außerordentlich stark gewichtet und münden in einer permanenten Überwachung und Fokussierung der Ausbildung spezifischer kindlicher Kompetenzen im Sinne eines „Hyperparenting“ oder „Overparenting“ (Janssen 2015), dann kann die Entwicklung einer eigenständigen, selbstständigen Persönlichkeit durch das Kind dadurch auch gefährdet sein (Feldhaus/Schlegel 2023). Im Hinblick auf die Zufriedenheit mit der elterlichen Erziehung zeigen die Shell-Jugendstudien im Zeitverlauf eine Zunahme der Zufriedenheit seitens der Jugendlichen. Während 1985 gut die Hälfte der befragten Jugendlichen in Westdeutschland ihre Kinder in der Weise erziehen würden, wie sie selbst von ihren Eltern erzogen wurden, stieg der Anteil im Jahr 2024 auf 78% an (Shell 2024: 158). In der Studie von 2019 werden noch die deutlichen Unterschiede zwischen den sozialen Herkunftsschichten betont: Die Zustimmung für den elterlichen Erziehungsstil fällt bei den Jugendlichen aus den höheren Sozialschichten höher aus als bei den unteren Sozialschichten (Shell 2019: 138).

Quelle: Shell-Jugendstudie 2024: 158

Elterliches Bildungsengagement oder ‚Zum Spannungsverhältnis von Familie und Schule‘

Nach Böhnisch (2018) treffen im Verhältnis von Familie und Schule zwei strukturell unterschiedliche Welten aufeinander: „Die Familie als intime Einheit persönlicher Beziehungen und die Schule als überpersönliche Organisation mit gesellschaftlich geregelten Ansprüchen und Leistungen“ (Böhnisch 2018: 407). Beide Welten sind die zentralen Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen, lassen sich nicht voneinander trennen, sind interdependent und weisen ein gewisses Spannungspotential auf.

Im Zuge der Bildungsexpansion hat die Bedeutung von Schule und Bildung für die Zukunftsperspektiven – auch innerhalb der Familie – erheblich zugenommen (Helsper 2020: 310). Es kann seit Mitte der 1970er Jahre ein insgesamter Anstieg der Bildungsaspirationen von Eltern konstatiert werden (Nave-Herz 2019: 88). Pisa-Studien und die Bekanntgabe der Ergebnisse sensibilisierten weiterhin für das Thema Bildung und die elterliche Mitverantwortung für den Bildungserfolg der Kinder und förderten auch künftig das Bewusstsein bei Eltern, dass Kinder umfassend gefördert werden müssen, um optimale Startchancen zu haben und dafür wiederum auch Zeit investiert werden muss. Diese Entwicklung erhöhte abermals den Druck auf die, wie im vorherigen Abschnitt beschriebenen, ohnehin schon anspruchsvoller gewordene, elterliche Erziehungsarbeit.

Parallel zu diesen Entwicklungen hat eine Rückverlagerung ehemals schulischer Funktionen in die Familie stattgefunden (Nave-Herz 2017, Helsper 2022), wodurch Familie zum Ort schulischen Lernens geworden ist (Böhnisch 2018: 407) und Erfolgs- und Leistungsdruck sowie Sach- und Rationalitätslogiken stärker Einzug erhalten haben in den familialen Binnenraum. Schule hat einen zentralen Stellenwert eingenommen im Familienleben (Peuckert 2019: 253f). Familien werden heutzutage vermehrt mit den von ihnen zu erbringenden Unterstützungsleistungen gegenüber der Schule konfrontiert (Helsper 2022), was für die Eltern mit einem erhöhten Anforderungsdruck einhergeht. So konnte bspw. eine Befragung von 2000 Eltern von schulpflichtigen Kindern im Alter bis zu 16 Jahren in Privathaushalten der Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahre 2017 ein erhebliches Ausmaß an elterlicher Unterstützung bei den Hausaufgaben abbilden, womit auch zeitlich eine umfangreiche Lernunterstützung einhergegangen ist: Für Ruhe bei den Hausaufgaben sorgen 91% der Befragten, vor Klassenarbeiten unterstützen 77% , 67% kontrollieren die Hausaufgaben und 62% erarbeiten mit ihren Kindern den schulischen Lernstoff (Tillmann 2017: 74). Dieses hohe elterliche Engagement birgt aber auch das Risiko erheblicher psychischer Belastungen für Kinder und Eltern in sich, denn Hausaufgaben bedeuten eine substanzielle Quelle für Ärger und Schulleistungsprobleme können Anlass für familiale Konflikte sein (Nave-Herz 2019: 88; Helsper 2022: 321).

Eine weitere bedeutsame familiale Unterstützungsleistung ist die Nachhilfe, was für die Familien mit finanziellen Belastungen einhergehen kann. Nach Helsper (2022) erhalten ca. ein Drittel der Schüler:innen im Laufe ihrer Schulzeit Nachhilfe, vor allem, um Wissenslücken zu schließen und zur Sicherung von Schulabschlüssen. Die Inanspruchnahme variiert dabei nach Schulform: Gymmasiast:innen weisen höhere Anteile auf (Helsper 2022: 320). Des Weiteren wird die familiale Kommunikation oft von Schulangelegenheiten bestimmt (Böhnisch 2018: 407, Peuckert 2019: 253f). Helsper betont in diesem Zusammenhang die Bedeutsamkeit der Gespräche über die Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen in der Lebenswelt Schule im Familienritual des gemeinsamen Abendessens (Helsper 2022: 320).

Wie anhand der skizzierten Entwicklungen deutlich wurde, wirkt Schule erheblich in die Familie hinein. Gleichzeitig geht aber auch ein enormer Einfluss von der Familie als primäre Sozialisationsinstanz auf die Bildungsprozesse von Kindern aus (Böhnisch 2018: 402). Die Lernumgebungen, Lebens- und Anregungsbedingungen für Kinder differieren dabei erheblich nach sozio-ökonomischen Status der Familien und haben sowohl Einfluss auf die Ausbildung kognitiver Fähigkeiten, als auch auf die Entwicklung spezifischer schulbezogener Fähigkeiten, Eigenschaften und Motivationen der Kinder (Kotitschke et al. 2023: 788). Diese Unterschiede nach sozial-ökonomischen Status der Familien konnten durch diverse empirische Studien belegt werde (Kotitschke et al. 2023: 797). Insofern unterscheiden sich die Voraussetzungen von Kindern zu Schulbeginn bereits erheblich. Dabei erfahren Kinder aus privilegierten Milieus zudem eine höhere Passung von Familien- und Schulkultur und Lehrkräfte können umfassende familiale Unterstützungsleistungen dieser Eltern erwarten (Nave-Herz 2019: 90).

Überdies ermöglichen insbesondere Eltern mit gehobenem Bildungsniveau ihren Kindern die Nutzung organisierter Förderangebote jenseits von Familie und Schule (z.B. musikalische Frühförderung), um die Entwicklung kindlicher Kompetenzen zu unterstützen. Dabei sind die Bildungschancen in Familien nach Walper et al. (2015) doppelt ungleich verteilt: „(…), weil sich bildungsorientierte Eltern sowohl innerhalb als auch außerhalb der Familie um anregungsreiche Lernumwelten und Erfahrungsräume für ihre Kinder bemühen“ (Walper et al. 2015: 372).

Mit Eintritt der Kinder in die Schule lassen sich weitere familiale Unterstützungsleistungen zur Förderung des Schulerfolgs ausmachen. Es kann unterschieden werden zwischen zwei Formen des elterlichen Schulengagements: das ‚school-based involvement‘ und das ‚home-based involvement‘, wobei Letztgenanntes für die Lern- und Leistungsentwicklung des Kindes bedeutsamer ist (Walper 20215: 13). Zum ‚home-based-involvement‘ werden die lernunterstützenden Aktivitäten der Eltern im Rahmen des häuslichen Lernens gezählt, wie bspw. die Hilfestellung bei Hausaufgaben, die Vorbereitung auf Klassenarbeiten sowie die Kommunikation in der Familie über schulische Themen (Böhnisch 2018, Walper 2015, Killus-Paseka 2021). Unter ‚school-based involvement‘ werden hingegen alle elterliche Verhaltensweisen verstanden, die Aktivitäten oder Interaktionen der Eltern im Raum Schule beinhalten, wie bspw. Tür- und Angel-Gespräche mit dem pädagogischen Personal, der Besuch von Elternsprechstunden sowie die Mithilfe bei Schulfesten und -ausflügen. Über dieses elterliche Engagement wird den Kindern signalisiert, dass Eltern interessiert sind und Anteil haben an der Lebenswelt Schule (Walper 2021: 6).

Auch im Hinblick auf das elterliche Schulengagement zeigen sich wiederum Unterschiede nach sozio-ökonomischen Status der Eltern. Walper betont im Zusammenhang mit dem ‚home-based-involvement‘, dass insbesondere Eltern mit niedrigem Sozialstatus ihre Unterstützungsleistungen für das kindlichen Lernen wesentlich häufiger aufgrund des Mangels an finanziellen Ressourcen oder des schwierigen Schulstoffs als äußerst begrenzt erleben (Walper 2021: 4). Nach Rubach/Lazarides (2019: 3) verdeutlichen empirische Befunde im Hinblick auf das school-based involvement, dass bspw. Eltern mit Migrationshintergrund sich seltener schulbasiert engagieren aufgrund von Schwierigkeiten in der sprachlichen Kommunikation. Zudem erleben sich Eltern mit Migrationshintergrund und niedrigem Schulabschluss häufig in der Interaktion mit Lehrkräften in einem Machtungleichgewicht (Rubach/Lazarides 2019: 3).

Verschiedene empirische Untersuchungen konnten eine höhere Akzeptanz seitens der Lehrkräfte hinsichtlich der kulturellen Praxis der Mittelschichten belegen und dass diese der normativen institutionellen Praxis entspricht. Diese ‚Passung‘ wirkt sich begünstigend auf die Möglichkeiten für Mittelschichtseltern aus, stärker in die Schulangelegenheiten einzugreifen. Eltern aus weniger privilegierten Milieus neigen eher dazu, ihre (Schul-)Verantwortung den Lehrkräften zu übertragen (Lange & Soremski 2010: 38). Anhand dieses Kapitels ist deutlich geworden, dass die Bedeutsamkeit der Familie für den Bildungserfolg des Kindes nicht zu unterschätzen ist und wie abhängig auch Schule von den Unterstützungsleistungen und Bildungsverständnissen des Elternhauses ist für eine optimale Unterrichtsausgestaltung. Weiterhin sollte für die Unterschiedlichkeit in den Ausgangslagen von Kindern bereits zu Schulbeginn sensibilisiert worden sein.

Fazit

Familie ist im Verlauf der vergangenen 60 Jahre diverser geworden. Diese Entwicklung führte aber keineswegs zu einem Bedeutungsverlust im Hinblick auf eine der zentralen Funktionen von Familie – die Sozialisation und Erziehung von Kindern. Ganz im Gegenteil haben sich im Zuge gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse die Ansprüche und Erwartungshaltungen an die Elternrollen und die Erziehungstätigkeit erhöht und können Eltern enorm unter Druck setzen, was die Ermöglichung optimaler Entwicklungs- und Bildungschancen von Kindern anbetrifft. Dies spiegelt sich auch im Verhältnis von Familie und Schule wider. Der schulische Erfolg von Kindern ist erheblich von den Unterstützungsleistungen seitens des Elternhauses und dem Wert, den Bildung innerhalb der Familie beigemessen wird, abhängig. Ebenso beeinflusst die Lebenswelt Schule die familiale Kommunikation und Interaktion.

Übungsaufgaben

Fragen zur Prüfungsvorbereitung:

- Definieren Sie den begriff „soziale Elternschaft“.

- Erläutern Sie den Anstieg der Anforderungen an Elternschaft und Erziehung.

- Überlegen Sie: Welche Konsequenzen können mit der Veränderung des Eltern-Kind-Verhältnisses für die schulische Praxis einhergehen?

- Bennen Sie den förderlichsten Erziehungsstil und erklären Sie diesen

- Geben Sie Beispiele für Schüler:innen aus priviligierten Milieus an

- Erläutern Sie, wie Sie als Lehrkraft Schüler:innen mit einer geringeren Passung unterstützen könnten.

Literatur

Baumrind, D. (1989): Parenting styles and adolescent development. In: Lerner, R. M., Petersen, A. C., Brooks-Gunn, J. (Hrsg.): Encyclopaedia of adolescence. New York, 746-758.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2021): Neunter Familienbericht. Eltern sein in Deutschland. Berlin.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2024): Familienreport 2024. Berlin.

Böhnisch, L. (2018): Familie und Bildung. In: Tippelt, R. & Schmidt-Hertha, B. (Hrsg.): Handbuch Bildungsforschung. Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-531-19981-8

Bowlby, J. (2024) Bindung als sichere Basis : Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Feldhaus, M. & Schlegel, M. (2023): Familiensoziologie. Baden-Baden: Nomos.

Franiek, S./Reichle, B. (2007): Elterliches Erziehungsverhalten und Sozialverhalten im Grundschulalter. In: Kindheit und Entwicklung, 16, 240-249. https://doi.org/10.1026/0492-5403.16.4.240

Fuhrer, U. (2007): Erziehungskompetenz. Bern: Huber.

Fuhrer, U. (2015): Das Modell der Bindung. In: Hurrelmann, K., Bauer, U., Grundmann, M. & Walper, S. (Hrsg): Handbuch Sozialisationsforschung. Weinheim/Basel: Beltz, 267- 280.

Grossmann, K. & Grossmann, K. E. (2005): Bindungen – das Gefüge psychischer Sicherheit. Stuttgart: Klett-Cotta.

Hagenauer, G. & Rauufelder, D. (2021): Lehrer-Schüler-Beziehung. In: Hascher, T. et al. (Hrsg.): Handbuch Schulforschung. Wiesbaden: Springer, 1-19. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24734-8_47-1

Helsper; W. (2022): Familie und Schule. In: Schierbaum, A. & Ecarius, J. (Hrsg): Handbuch Familie. Wiesbaden: Springer, 309-328. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19843-5

Hill, P. & Kopp, J. (2006): Familiensoziologie: Grundlagen und theoretische Perspektiven. Wiesbaden: VS.

Hurrelmann, K., Quenzel, G., Schneekloth, U., Leven, I., Albert, M., Utzmann, H. & Wolfert, S. (2019): Jugend 2019 – 18. Shell Jugendstudie. Weinheim: Beltz.

Institut für Demoskopie Allensbach (2020): Elternschaft heute. Eine Repräsentativbefragung von Eltern unter 18-jähriger Kinder. Allensbach.

Jannssen, I. ((2015): Hyper-parenting is negateively associated with physical activity among 7-12 years old. In: Preventive Medicine, 73, 55-59.

Killus, D. & Paseka, A. (2021): Kooperation zwischen Eltern und Schule: eine Orientierung im Themenfeld. In: DDS – Die Deutsche Schule, 113. Jg. (2021), H. 3, 253-266. https://doi.org/10.31244/dds.2021.03.02

König, R. (2002): Zwei Grundbegriffe der Familiensoziologie: Desintegration und Desorganisation der Familie. In: Nave-Herz, R. (Hrsg.): René König Schriften Bd. 14: Familiensoziologie. Opladen: Budrich, 49-90.

Kotitschke, E., Möser, S., Gilgen, S. & Becker, R. (2023): Familie und Bildung. In: Arranz-Becker, O., Hank, K. & Steinbach, A. (Hrsg.): Handbuch Familiensoziologie. Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35219-6_31

Kuppens, S./Ceulemans, E. (2019): Parenting Styles: A closer look at a well-known concept. In: Journal of Child and Family Studies, 28, 168-181.

Lange, A. & Soremski, R. (2010): Bildungsprozesse zwischen Familie und Ganztagsschule. PeMünche: Deutsches Jugendinstitut.

Liebenwein, S. (2008): Erziehung und soziale Milieus. Wiesbaden: VS Verlag.

Maccoby, E./Martin, J. A. (1983): Socialization in the context of family: parent child interaction. In: Heteringthon, E. M. (Hrsg.): Handbook of child psychology. Bd. 4: Socialization, personality and social development. New York, 1-101.

Mensen, U. & Ostermann, R. (2017): Bindungstheorie nach Bowlby und Ainsworth. In: Streeck-Fischer, A. (Hrsg.): Die frühe Entwicklung. Psychodynamische Entwicklungspsychologien von Freud bis heute. https://doi.org/10.13109/9783666451386.193

Nave-Herz, R. (2012): Familie im Wandel? – Elternschaft im Wandel? In: Böllert, K. &Peter, C. (Hrsg.): Mutter + Vater = Familie? Sozialer Wandel, Elternrollen und soziale Arbeit. Wiesbaden: VS, 33-49.

Nave-Herz, R. (2013): Ehe- und Familiensoziologie: eine Einführung in Geschichte, theoretische Ansätze und empirische Befunde. Weinheim Basel: Beltz Juventa.

Nave-Herz, R. (2019): Familie heute. Wandel der Familienstrukturen und Folgen für die Erziehung. 7. Überarbeitete Auflage. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Peuckert, R. (2019): Familienformen im sozialen Wandel. Wiesbaden: Springer.

Pinquart, M. (2016): Associations of parenting styles and dimensions with academic achievemant in children and adolescents: a meta-analysis. In: Educational Psychology Review, 28, 475-493. https://doi.org/10.1007/s10648-015-9338-y

Preuss-Lausitz, U., Rülcker, T. & Zeiher, H. (1990): Selbständigkeit für Kinder – die große Frweiheit?: Kindheit zwischen pädagogischen Zugeständnissen und gesellschaftlichen Zumutungen. Weinheim u.a.: Beltz.

Rubach, C. & Lazarides, R. (2019): Bedingungen und Auswirkungen des elterlichen Engagements im häuslichen und schulischen Umfeld. In: Psychologie in Erziehung und Unterricht. Zugriff: 06.https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/schulpaedagogik/Publikationen_%C3%9Cbersicht/PEU_PP_Rubach_Lazarides2019_Eltern_Schule_Bedingungen_und_Auswirkungen_des_elterlichen_Engagements.pdf(zuletzt abgerufen am 17.03.25)

Ruckdeschel, K. & Diabaté, S. (2024): Familiendiversität. Zur Verbreitung familialer Lebensformen in Deutschland. In: Familien-Prisma, 16, 9-23.

Ruckdeschel, K. (2015): Verantwortete Elternschaft: „Für die Kinder nur das Beste“. In: Schneider, N., Diabaté, S. & Ruckdeschel, K. (Hrsg): Familienleitbilder in Deutschland. Kulturelle Vorstellungen zu Partnerschaft, Elternschaft und Familienleben. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich.

Schütze, Y. (1988): Zur Veränderung im Eltern-Kind-Verhältnis seit der Nachkriegszeit. In: Nave-Herz, R. (Hrsg): Wandel und Kontinuität der Familie in der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart: Enke, 95-114.

Schütze, Y. (2002): Zur Veränderung des Eltern-Kind-Verhältnis seit der Nachkriegszeit. In: Nave-Herz, R. (Hrsg.): Kontinuität und Wandel der Familie in Deutschland. Stuttgart: Enke, 71-99.

Schwab, D. (2011): Die Begriffe der genetischen, biologischen, rechtlichen und sozialen Elternschaft (Kindschaft) im Spiegel der rechtlichen Terminologie. In: Schwab, D. & Vascovics, L. A. (Hrsg.): Pluralisierung von Elternschaft und Kindschaft. Opladen: Budrich, 41-59.

Shell Deutschland GmbH (Hrsg.) (2024): Jugend 2024. Pragmatisch zwischen Verdrossenheit und gelebter Vielfalt. Weinheim/Basel: Beltz.

Statistisches Bundesamt (2024a): Anzahl der ehelich und nichtehelich Lebendgeborenen in Deutschland von 2000 bis 2023. Statista. Statista GmbH. Zugriff: 19. März 2025. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1327/umfrage/anzahl-der-lebendgeborenen-seit-dem-jahr-2006/

Statistisches Bundesamt (2024b): Scheidungsquote in Deutschland von 1960 bis 2023. Statista. Statista GmbH. Zugriff: 19. März 2025. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/76211/umfrage/scheidungsquote-von-1960-bis-2008/

Tillmann, K. J. (2017): Meinungstrends von Eltern über Schule und Schulreformen – Die JAKO-O Bildungsstudien von 2010 – 2017. In: D. Killus & K. J. Tillmann (Hrsg.): Eltern beurteilen Schule – Entwicklungen und Herausforderungen. 4. JAKO-O Bildungsstudie. Münster: Waxmann, 57-83.

Walper, S., Langmeyer, A. & Wendt, E.-V. (2015): Sozialisation in der Familie. In: Hurrelmann, K., Bauer, U., Grundmann, M. & Walper, S. (Hrsg): Handbuch Sozialisationsforschung. Weinheim/Basel: Beltz, 364-384.

Walper, S. (2021): Eltern und Schule – Chancen der Zusammenarbeit besser nutzen! In: DDS – Die Deutsche Schule, 113. Jg. (2021), H. 3, 336-347. https://doi.org/10.31244/dds.2021.03.09

Wild, E. (2021): Eltern als Erziehungs- und Bildungspartner von Schule? Warum und wie welche Eltern stärker in das Schulleben ihrer Kinder involviert werden sollten und könnten. In: Sachverständigenkommission des Neunten Familienberichts (Hrsg.): Eltern sein in Deutschland. Materialien zum Neunten Familienbericht. München: DJI, 433-536.

Wurzbacher, G. (1961): Leitbilder gegenwärtigen deutschen Familienlebens. Stuttgart: Enke.

Hier geht es zurück zur Themenübersicht

Zentrale Begriffe

Elternschaft

Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat.

Vater eines Kindes ist der Mann, …

Erziehungsstile

Familie

Familie ist im Vergleich zu anderen Lebensformen durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

„(1) durch ihre ‚biologisch-soziale Doppelnatur‘ (König 2002: 57), d.h. durch die Übernahme der biologischen und sozialen Reproduktions- und Sozialisationsfunktion neben anderen gesellschaftlichen Funktionen, die kulturell variabel sind,

(2) durch die Generationsdifferenzierung (z.B. durch das Vorhandensein von Urgroßeltern/Großeltern/Eltern/Kind(er) und dadurch, dass

(3) zwischen ihren Mitgliedern (besteht) ein spezifisches Kooperations- und Solidaritätsverhältnis (…), aus dem heraus Rollendefinitionen festgelegt sind“ (Nave-Herz 2013: 36).

Home-based-involvement

Zum home-based-involvement werden lernunterstützende Aktivitäten der Eltern im Rahmen des häuslichen Lernens gezählt, wie bspw. die Hilfestellung bei Hausaufgaben, die Vorbereitung auf Klassenarbeiten sowie die Kommunikation in der Familie über schulische Themen.

Pluralisierung von Familienformen

Erhebliche Veränderungsprozesse, die im Hinblick auf Familie bzw. private Lebensformen stattfinden.

School-based-involvement

Unter school-based-involvement werden alle elterlichen Verhaltensweisen verstanden, die Aktivitäten oder Interaktionen der Eltern im Raum Schule beinhalten, wie bspw. Tür- und Angel-Gespräche mit dem pädagogischen Personal, der Besuch von Elternsprechstunden sowie die Mithilfe bei Schulfesten und -ausflügen. Über dieses elterliche Engagement wird den Kindern signalisiert, dass Eltern interessiert sind und Anteil haben an der Lebenswelt Schule.

Soziale Elternschaft

Die soziale Elternschaft entsteht, wenn eine bestehende Elternschaftsbeziehung zwischen zwei rechtlichen Eltern durch Trennung, Scheidung oder Tod eines Elternteils aufgelöst wird und mindestens einer der beiden Elternteile eine neue Partnerschaftsbeziehung eingeht und von diesem neuen Partner bzw. der neuen Partnerin Elternschaftsaufgaben übernommen werden.