Themenbaustein Grundbegriffe

Zum Themenbaustein Grundbegriffe gehören die folgenden Unterkapitel.

Bitte bearbeiten Sie diese in der nachstehenden Reihenfolge.

Themenbaustein Grundbegriffe: Humanökologischer Zugang

Die Entwicklungswissenschaft bzw. die Entwicklungspsychologie beschäftigt sich mit der Frage nach der Entwicklung des Menschen und nach den Einflüssen, die dafür verantwortlich sind. Grundsätzliche Fragen beziehen sich bspw. darauf, welche Rollen spielen evolutionäre, genetische Faktoren einerseits und die Umwelterfahrungen, die Erfahrungen durch das Aufwachsen in sozialen Gruppen andererseits? Früher (und z.T. auch heute noch) wurde diese Diskussion als Natur vs. Nurture-Debatte (Natur oder Erziehung) geführt, d.h. was beeinflusst die menschliche Entwicklung eher: die Natur oder die Umwelt bzw. die Sozialisation oder Erziehung durch andere. Inzwischen gilt als belegt, dass individuelle Entwicklungsprozesse durch das Zusammenspiel von umweltbezogenen, biologischen, neurobiologischen und sozialen Faktoren beeinflusst werden und auch die Forschung zu diesen Prozessen hat in den letzten Jahren enorm zugenommen (siehe z.B. Freese 2008; D´Onofrio & Lahey 2010; McDade (2018). Trotzdem stellen sich einige grundlegende Fragen, die gerade auch für die Entwicklung von Kindern von großer Bedeutung sind (Lightfoot et al 2018, S. 11ff.):

Grundfragen der Entwicklungswissenschaft:

- Wie formbar ist der Mensch sowohl in Bezug auf gezielte Interventionen (pädagogisches Handeln!) als auch im Hinblick auf sonstige Bedingungen des Aufwachsens?

- Ist die Entwicklung des Menschen ein gradueller, kontinuierlicher Prozess oder gibt es kritische Phasen, Situationen, Übergänge, die mit starken Veränderungen im Lebenslauf einhergehen?

- Was führt dazu, dass Individuen sich mehr oder weniger unterschiedlich entwickeln?

Wir werden diese Fragen im Laufe des Moduls nicht abschließend beantworten können, aber wir werden immer wieder darauf zurückkommen, wenn es darum geht, zu untersuchen, welche Einflüsse Sozialisation, Erziehung und pädagogisches Handeln in den jeweiligen Kontexten hat.

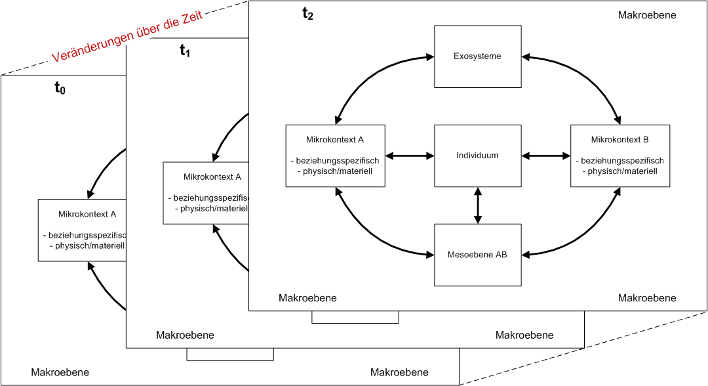

Als konzeptioneller Rahmen für dieses Modul dient der humanökologische Zugang von Urie Bronfenbrenner (2005), der bereits oben für die Erfassung und die Analyse des kindlichen Wohlbefindens angesprochen wurde. Fokus der Arbeiten von Urie Bronfenbrenner war die Erklärung der menschlichen Entwicklung. Lag in seiner frühen Entwicklungsphase der Schwerpunkt auf einer systemischen Betrachtung von Einflussfaktoren; d.h. die Analyse unterschiedlicher Entwicklungskontexte, welche die menschliche Entwicklung beeinflussen (Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosysteme sind hierbei zentrale Begriffe) verschob sich der Blick stärker auf Prozesse und zugrundeliegende Mechanismen, die die menschliche Entwicklung erklären sollen. Hierbei spielen die sogenannten proximalen Prozesse eine wichtige Rolle. Obwohl er bereits in früheren Publikationen von Prozessen gesprochen hat, waren es erst die Arbeiten ab den 1990er Jahren, in denen der Begriff der proximalen Prozesse als zentraler Mechanismus im Entwicklungskontext betont wurde (vgl. Tudge et al. 2016, Tudge et al. 2003). In dieser Zeit wurde schließlich das Process-Person-Context-Time-Model (PPCT-Modell) entwickelt, das die heutigen zentralen Charakteristika aufweist (Bronfenbrenner 2005; Bronfenbrenner & Morris 2006; siehe Grafik 1).

Grafik: Process-Person-Context-Time (PPCT-)Modell

Quelle: Urie Bronfenbrenner, 2005

Grundlegend im humanökologischen Modell sind diese proximalen Prozesse, die sich verkürzt als regelmäßig stattfindende, an Komplexität zunehmende Interaktionen (Wechselwirkungen) definieren lassen, die einen substantiellen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern haben (Bronfenbrenner & Morris 1998, S. 996). Diese Prozesse finden vor allem in den Mikrokontexten (z.B. Familie und Schule) statt. In welcher Weise proximale Prozesse wirken, hängt von den Charakteristika der sich entwickelnden Person, von den umgebenden Kontexten, vom im Fokus stehenden Outcome der Kinder und von der individuellen und historischen Zeit ab. Erst wenn all diese Elemente einbezogen werden, dann lässt sich davon sprechen, dass das PPCT vollständig umgesetzt wurde (Tudge et al. 2016). Auf die theoretische Erweiterung, dass proximale Prozesse nicht nur positiv, sondern auch in negativer Hinsicht zu beachten sind, gehen wir hier nicht ein (siehe Mercon-Vargas et al. 2020). Wichtig ist zu betonen, dass für das jeweilige Forschungsinteresse die relevanten Elemente (Prozesse, Personen, Kontexte, Zeit) theoretisch aufeinander bezogen und empirisch überprüft werden müssen. Das macht die Theorie eher zu einem heuristischen Zugang mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und weniger zu einer in sich geschlossenen Theorie (Smith & Hamon 2022). Sie hilft uns aber, zu verdeutlichen, wie komplex Entwicklungen vor sich gehen und welche unterschiedlichen Einflüsse vorliegen könnten.

Zusätzlich zu den proximalen Prozessen sind diejenigen Einflussfaktoren bedeutsam, welche die konkrete Ausgestaltung von ebendiesen Prozessen in den jeweiligen Kontexten beeinflussen. Dazu zählen zunächst die Charakteristika der Person. Neben den biologischen und genetischen Einflüssen, die nicht ausführlich von Bronfenbrenner expliziert werden, sind es vor allem drei Aspekte, die seitens der fokussierten Person relevant sind: demand, resource und force:

Mit demand sind allgemeine, demographische Merkmale oder Stimuli der Person gemeint, die als Interaktionsanreize auf andere Personen wirken können, wie z.B. Geschlecht, Alter, Attraktivität, Migrationshintergrund, Kleidung usw., die unmittelbar von anderen wahrgenommen werden und zu anfänglichen Interaktionen oder – negativ gewendet – auch zu Ablehnungen und Diskriminierungen führen können.

Resources hingegen bezeichnen ein ganzes Bündel an Faktoren wie Merkmale, Fähigkeiten oder Eigenschaften, die in Interaktionsprozessen und damit in proximale Prozesse eingebracht werden können: z.B. mentale und emotionale Ressourcen, Erfahrungswissen, aber auch soziale und materielle Faktoren.

Teilweise schwer davon zu trennen sind Dispositionen der Persönlichkeit (Force), wie das Temperament, Regulationsstrategien, die Motivation, Ausdauer, Hartnäckigkeit, Flexibilität der Person. Sie bilden die Wirk- und Antriebskräfte und sind nicht immer trennscharf von Ressourcen zu trennen.

Das aktuelle Handeln vollzieht sich nunmehr in unterschiedlichen Kontexten, dem environment. Hierbei spielen zunächst einmal die Mikrosysteme oder Mikrokontexte eine entscheidende Rolle, weil damit jene Umgebungen angesprochen, in denen Individuen die meiste Zeit in Interaktionen und Handlungen (= proximale Prozesse) involviert sind, wie z.B. Familie, Schule und Peerbeziehungen. Sind Individuen an mehreren Mikrosystemen beteiligt, die miteinander interagieren oder aufeinander verweisen, wie z.B. Familie und Schule, dann handelt es sich um ein Mesosystem. Zusätzlich zu der Mesoebene wird von Bronfenbrenner die Ebene der Exosysteme eingeführt. Exosysteme sind Lebensbereiche, an denen die im Fokus stehende Person nicht direkt beteiligt ist, in denen aber Ereignisse oder Prozesse stattfinden bzw. in denen strukturelle Restriktionen oder Opportunitäten gebildet werden, die Auswirkungen auf den Handlungs- und Möglichkeitsraum von Individuen und damit auf proximale Prozesse in den Mikro- und Mesokontexten haben. Das Makrosystem definiert schließlich die umgebenden kulturellen, rechtlichen, sozialen sowie politischen Kulturen und Subkulturen, die sich u.U. auf alle zuvor genannten Systeme auswirken und diese durchdringen können. Dabei wird häufig auf den sozioökonomischen Status der Familie verwiesen, oder mit Blick auf Schulen auf die jeweiligen rechtlichen Regelungen (Tudge et al. 2003). Schließlich sei als letzter Baustein auf time verwiesen, das Chronosystem. Das Chronosystem beinhaltet zum einen die historische Zeit, d.h. es müssen die jeweilig vorherrschenden grundsätzlichen historischen Bedingungen mit einbezogen werden. So waren beispielsweise die Bedingungen in Familie und Schule in den 1950er Jahren grundsätzliche andere als heute. Das Chronosystem spricht die zeitlichen Bedingungen und Restriktionen von Handlungen, Institutionen und Kontexte bis hin zu individuellen Entwicklungsprozessen an.

Das humanökologische Modell dient uns dazu, die jeweiligen Themen, die hier im Rahmen des Moduls angesprochen werden zu verorten. Es dient dazu, zu erklären wie bestimmte Mechanismen zu welchen Ergebnissen führen und es dient dazu, zu verdeutlichen, dass die Entwicklungen von Schüler:innen viele Einflussdimensionen aufweisen, die alle miteinander zusammenhängen. Die Kontexte Schule oder Familie mit Blick auf die Entwicklung von Individuen alleine zu betrachten, ist daher nicht ausreichend, weil das Bild unvollständig bleibt und wichtige Faktoren ausgeblendet werden. Es gibt sehr viele Videos im Internet, um das humanökologische Modell zu beschreiben.

Exkurs: Das System in dem wir Leben nach Bronfenbrenner

🎯 Übungsaufgaben

Fragen zur Prüfungsvorbereitung:

- Beschreiben Sie in wenigen Sätzen den humanökologischen Ansatz.

Literatur

Bronfenbrenner, U. (Hrsg.). (2005). Making human beings human: Bioecological perspectives on human development. Thousand Oaks: Sage Publications Ltd.

Bronfenbrenner, U. & Morris, P. A. (2006). The Bioecological Model of Human Development. In R. M. Lerner & W. Damon (Hrsg.), Handbook of Child Psychology: Theoretical Models of Human Development (6thed. Vol. 1) (S. 793-828). Hoboken: John Wiley & Sons.Gren.

Bronfenbrenner, U. & Morris, P. (1998). The Ecology of Developmental Process. In W. Damon, & R. M. Lerner (Hrsg.), Handbook of Child Psychology (Vol. 1) (S. 993-1028). New York: John Wiley & Sons, Inc.

D´Onofrio, B. und Lahey, B. (2010): Biosocial influences on the family: a decade review. In: Journal of Marriage and Family, 72, S. 762-782.

Freese, J. (2008): Genetics and the social science explanation of individual outcomes. American. In Journal of Sociology, 114, S1 – S35. https://doi.org/10.1086/592208

Merçon-Vargas, E. A., Lima, R. F. F., Rosa, E. M. & Tudge, J. (2020). Processing proximal processes: What Bronfenbrenner meant, what he didn’t mean, and what he should have meant. Journal of Family Theory & Review, 12(3), 321-334. https://doi.org/10.1111/jftr.12373.

Smith, S. R. & Hamon, R. R. (2022). Exploring family theories (5. Aufl.). New York: Oxford University Press.

Tudge, J. R. H., Odero, D. A., Hogan, D. M. & Etz, K. E. (2003). Relations between the everyday activities of preschoolers and their teachers‘ perceptions of their competence in the first years of school. Early Childhood Research Quarterly, 18, 42-64.

Tudge, J. R. H., Payir, A., Mercon-Vargas, E., Cao, H., Liang, Y., Li, J. & O’Brien, L. (2016). Still misused after all these years? A reevaluation of the uses of Bronfenbrenner’s bioecological theory of human development. Journal of Family Theory & Review 8, 427-445.

Hier geht es zu den Unterkapiteln des Themenbausteins oder zurück zur Themenübersicht.

Zentrale Begriffe

Chronosystem

Das Chronosystem spricht die zeitlichen Bedingungen und Restriktionen von Handlungen, Institutionen und Kontexte bis hin zu individuellen Entwicklungsprozessen an und umfasst auch die historische Zeit.

Demand

Der Begriff demand umfasst allgemeine, demographische Merkmale oder Stimuli der Person, die als Interaktionsanreize auf andere wirken können. Zu diesen Merkmalen gehören z.B. Geschlecht, Alter, Attraktivität, Migrationshintergrund, Kleidung, usw.

Exosystem

Lebensbereich der Person ohne direkte Beteiligung in dem Ereignisse oder Prozesse stattfinden bzw. in dem strukturelle Restriktionen oder Opportunitäten gebildet werden, welche Einfluss auf den Handlungs- und Möglichkeitsraum von Individuen hat.

Force

Der Begriff Force beschreibt Dispositionen der Persönlichkeit, wie z.B. das Temperament, Regulationsstrategien, Motivation, Ausdauer, Flexibilität und Hartnäckigkeit.

Makrosystem

Umgebung der kulturellen, rechtlichen, sozialen und politischen Kulturen und Subkulturen, welche Auswirkungen auf Mikro-, Meso- und Exosysteme haben können.

Mesosystem

Umgebung, in der Individuen in verschiedenen Mikrosystemen beteiligt sind, welche aufeinander verweisen oder miteinander interagieren. Beispiele dafür sind die Familie und Schule.

Mikrosystem

Umgebung, in der Individuen die meiste Zeit in Interaktionen und Handlungen (= proximale Prozesse) involviert sind. Beispiel dafür sind die Familie, Schule und Peerbeziehungen.

Proximale Prozesse

Proximale Prozesse sind regelmäßig stattfindende, an Komplexität zunehmende Interaktionen, die einen substanziellen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern haben und finden überwiegend in Mikrokontexten (z.B. Schule und Familie) statt.

Resources

Der Begriff Resources umfasst verschiedene Faktoren einer Person wie z.B. Merkmale, Fähigkeiten oder Eigenschaften, die in Integrationsprozessen und in proximale Prozesse eingebracht werden können. Beispiele für solche Faktoren sind: mentale und emotionale Ressourcen, Erfahrungswissen, soziale und materielle Faktoren.