Themenbaustein Peers

Zum Themenbaustein Grundbegriffe gehören die folgenden Unterkapitel.

Bitte bearbeiten Sie diese in der nachstehenden Reihenfolge.

Themenbaustein Peers: Peers im Schulkontext

In der Schule werden Kinder mit ca. 20-25 Gleichaltrigen zu Lerngruppen (Klassen) zugeordnet. Auf die Zusammensetzung der Gruppe haben sie kaum einen Einfluss. Ihnen wird das Beisein von und der regelmäßige Umgang mit ihren Mitschüler*innen praktisch aufgezwungen. Damit sehen sie sich auch vor die Anforderung gestellt, „sich zu den Anderen in ein Verhältnis zu setzen“ (Grunert & Krüger, 2020: 704). Sie können der Interaktion mit ihren Mitschüler*innen nicht aus dem Weg gehen. Sie müssen ihre Position in der Gruppe finden – und bei Schul- oder Klassenübergängen auch wieder neu verhandeln. Die stete Anwesenheit der Peer Group ist eine Rahmenbedingung von Schule wie auch von anderen formalen wie non-formalen Lernsettings (z. B. Kindergarten, Musikgruppen, Sportvereine etc.) (ebd.). Im Folgenden werden einige Bereiche und Mechanismen aufgeführt, wie Peers innerhalb des Schulbereichs auf Kinder und Jugendliche Einfluss nehmen.

Soziale Einbindung

Aus einer entwicklungspsychologischen Perspektive ist sehr wichtig, dass sich die Heranwachsenden in das Netzwerk der Peer Group eingebunden fühlen. Das befriedigt ihr Grundbedürfnis nach positiven, zufriedenstellenden Sozialbeziehungen, wie Sie es bereits im Kapitel zu Kinderrechten und Kindeswohl kennengelernt haben. Sich im Schulkontext eingebunden zu fühlen: das bedeutet positive Interaktionen mit Mitschüler*innen, Freundschaften innerhalb der Klasse aufzubauen, zu pflegen sowie das Klassenklima als positiv einzuschätzen. Soziale Einbindung ist eine wesentliche Voraussetzung für psychisches Wohlbefinden, verhindert Einsamkeitsgefühle und ermöglicht, vertrauensvolle Beziehungen zu erleben. Sind diese Faktoren gegeben, steigen das Wohlbefinden der Schüler*innen und auch ihre Lernmotivation (Eschenbeck & Lohhaus, 2022; Grunert & Krüger, 2020; Harring & Peitz, 2022; Kreutzmann, 2021). Den Kindern bereitet der Aufenthalt in der Schule mehr Spaß. Damit fällt es ihnen auch leichter, sich am Unterricht zu beteiligen. Sozial integrierte Schüler*innen zeigen daher im Allgemeinen auch mehr schulisches Engagement und bessere Leistungen. Sie gestalten die Peerkultur aktiv selbst mit und haben deren Eigenlogik erfolgreich übernommen. Selbst Mobbingtäterschaft ist bei sozial integrierten Schüler*innen seltener (Kreutzmann, 2021). Neben der Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung (LSB) ist also auch die Schüler*innen-Schüler*innen-Beziehung (SSB) von großer Bedeutung für das Wohlbefinden und die schulische Leistungsfähigkeit. `

Lösungsvorschläge zum Arbeitsauftrag

- Erarbeitung und konsequente Durchsetzung von Klassenregeln auf der Basis von Respekt, Toleranz und Zusammenarbeit

- Förderung positiver Kommunikation (z. B. gewaltfreie Kommunikation, Vorbildfunktion der Lehrkraft für respektvolle und wertschätzende Sprache nutzen)

- Nutzung kooperativer Lernmethoden, z. B. durch Gruppen- oder Projektarbeiten

- Team-Building-Aktivitäten und kooperative Spiele

- außercurriculare Angebote (z. B. musisch-kreative, künstlerische oder sportliche Aktivitäten) um Peers auch außerhalb des akademischen Kontextes zu begegnen

- Einführung eines Klassenrats zur Lösung sozialer Konflikte

- Etablierung von Mentoring- oder Patenprogrammen: bessere Einbindung neuer, jüngerer oder schüchterner Schüler*innen

- Inklusionsmaßnahmen: aktiver Einbezug von Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen in das Klassenleben

Peerkultur

Neben der sozialen Integration nimmt die schulische Peer Group auf weitere Arten Einfluss auf das Individuum, z. B. über die vorherrschende sog. Peerkultur (Peer Culture). Peerkultur „besteht“ nicht einfach, sondern wird gemeinsam durch die Mitglieder der Klassengemeinschaft und ihre alltäglichen Interaktionen hervorgebracht (Breidenstein, 2021). Sie zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Eigene jugendkulturelle Themenschwerpunkte, die für das jugendliche Leben unmittelbar relevant sind (z. B. Sexualität, Beziehungen, Rauchen, Alkohol, Konflikte mit Autoritäten und/oder der bestehenden Ordnung)

- ein bestimmter jugendlicher Sprachkodex (Jugendsprache), der sich von älteren Generationen bewusst abgrenzt und ein Gemeinschaftsgefühlt hervorbringt

- eine Positionierung zur Institution Schule und zur Leistungsorientierung (z. B.: wie wichtig sind Lernerfolge und schulische Leistungen? Erfolgt eher die Eingliederung in oder die Abgrenzung vom Schulsystem?)

- meist sehr klare Vorstellungen über akzeptierte und nicht akzeptierte Verhaltensweisen, z. B. die Mitarbeit in Schule betreffend; aber auch bestimmte Vorstellungen vom sozialen Umgang miteinander)

All diese Aspekte werden frei ausgehandelt und entwickeln sich erst im Laufe der Zeit. Die Peerkultur liefert soziale Anerkennung von der Gruppe, wenn man sich nach den ihr eigenen Regeln und Normen verhält. Die Eigendynamik an Regeln, Normen und Relevanzen besteht jedoch nur im Umgang der Peers untereinander. Auf andere Kontexte, wie z. B. die Familie, lassen sich die Verhaltensweisen der Peerkultur eher nicht übertragen. Dort findet entsprechendes Verhalten weniger Anerkennung (Breidenstein, 2021).

Beziehungsgestaltung und Orte gelebter Peerkultur

Angelehnt an die Theater-Analogie von Erving Goffman lässt sich die Peerkultur auf der „Hinterbühne“ des Unterrichts verorten. Während die Vorderbühne die öffentliche Inszenierung der Schule als ein Ort ist, der (hauptsächlich durch den Unterricht) Lernprozesse anleitet, Leistungserwartungen formuliert sowie Ordnung und Struktur herstellt, finden die Geschehnisse der Hinterbühne abseits dessen statt. Peerkultur wird z. B. in den Unterrichtspausen oder in Freistunden ausgelebt. Hier stehen das Erholen vom Unterricht sowie der soziale Austausch unter den Peers im Vordergrund. Zu relevanten Orten zählen hier z. B. der Pausenhof oder die Schulmensa, z. T. auch Schüler*innentoiletten. Hier werden Themen aus der Lebenswelt der Jugendlichen besprochen, soziale Beziehungen vertieft und Hierarchien in der Gruppe gebildet oder öffentlich zur Schau gestellt. Letzteres geschieht z. B. auch über Abgrenzungsverhalten: bewusst entscheiden die Heranwachsenden je nach sozialem Rang in der Peer Group, wer an einem Gruppengespräch beteiligt sein darf, wer in der Mensa wie zusammensitzt und wer an gemeinschaftlichen Spielen auf dem Pausenhof teilnimmt und wer nicht (Harring & Peitz, 2022). Die Hinterbühne bietet auch einen geschützten Raum, um sich von den Regeln, Zwängen und Erwartungen des Schulsystems abzugrenzen, ohne dafür unmittelbar Sanktionen befürchten zu müssen. Hier erlangen die Schüler*innen wichtige Freiräume, um informelle Gespräche zu führen und Verabredungen zu treffen. Damit macht die Hinterbühne die Schule für die Schüler*innen erträglich und zu einem sinnstiftenden Ort (Otto, 2015).

Kommentar

Im Übrigen gibt es die Hinterbühne nicht nur für Schüler*innen, sondern auch für Lehrkräfte! Der geschützte Raum für deren Hinterbühne ist das Lehrer*innenzimmer. Ähnlich wie bei Schüler*innen ist der Austausch hier freier, informeller und weniger regelgeleitet. Der Schulöffentlichkeit bleiben Gesprächsinhalte und Vorkommnisse aus diesem Raum i. d. R. verborgen. Und auch hier liegt ein Schwerpunkt auf der Pflege sozialer Beziehungen. Diese sind allerdings für Lehrkräfte weniger prägend für ihre Entwicklung als für Schüler*innen.

Die Auslebung von Peerkultur auf der schulischen Hinterbühne findet jedoch nicht ausschließlich in Pausen oder Freistunden statt. Sie erfolgt auch parallel zum Unterricht. Auch hier ist eine Plattform zur Inszenierung von Freundschaft, Abgrenzung, Profilierung sowie allgemeiner Peerkultur gegeben. Ein klassisches Beispiel dafür sind Teamwahlen im Sportunterricht. Diese drücken häufig Sympathien und Rangunterschiede in der Gruppe aus. Des Weiteren errichten Schüler*innen immer wieder Sicht- und Hörbarrieren zum Unterrichtsgeschehen, um verdeckte Nebenhandlungen auszuführen, die sich auf ihre Mitschüler*innen beziehen (Breidenstein, 2021). Diese Räume werden z. B. für direkte Peer-to-Peer Interaktion oder das heimliche Schreiben von (Messenger-)Nachrichten genutzt:

„Für Peers ist Unterricht […] eine Plattform zur Demonstration von freundschaftlichen Beziehungen und Zugehörigkeiten. Beispielsweise wird das Zettelschreiben als eine peerbedeutsame, aber unterrichtsferne Aktivität zu einer zeremoniell ausgeübten Tätigkeit unter Peers zur Demonstration von Freundschaft und Intimität, die auf eine performative Exklusivität und damit auch auf eine Abgrenzung gegenüber anderen Klassenteilnehmerinnen und -teilnehmern abzielt.“

(Harring & Peitz, 2022)

Auch reguläre mündliche Beiträge im Unterricht haben z. T. zwei Adressaten: einen offiziellen, die Lehrkraft, und einen inoffiziellen, die Peer Group. Schüler*innen kommen damit zum einen durch ihre Beteiligung am Unterricht den Erwartungen des Schulsystems nach. Zum anderen sind sie sich aber auch bewusst, dass ihre Aussagen von einem Publikum gehört und bewertet werden, das eine ganz andere Systemlogik als die Schule hat: der Peer Group und den dort vorherrschenden Dynamiken nach Status und sozialer Geltung. Mündliche Beiträge sind daher manchmal auch Inszenierungshandlungen, die auf Statusverbesserung zielen oder Gruppenzugehörigkeiten bekräftigen sollen. Dies verdeutlicht den wichtigen Umstand, dass Kinder und Jugendliche in der Schule eine Doppelrolle auszufüllen haben. Sie müssen sowohl die Rolle als Schüler*in als auch die des Mitglieds der Peer Gemeinschaft verkörpern (Harring & Peitz, 2022). Dies ist ein stetiger Balanceakt mit z. T. sehr widersprüchlichen Verhaltenserwartungen.

Kommentar

Soziale Rollen wie die Schüler*innenrolle oder die Rolle als Peer gehen immer mit einem Bündel an (Verhaltens-)Erwartungen einher. Überlegen Sie einmal, welche Erwartungen das in diesen beiden Fällen sein könnten. Wo könnten sich die Erwartungen widersprechen? Und wie könnten Kinder/Jugendliche reagieren, wenn sie auf solche Widersprüche stoßen?

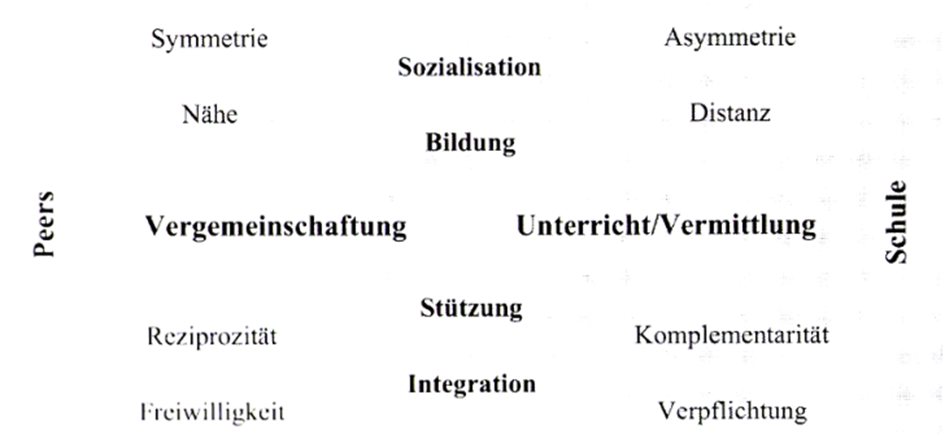

Grafik: Merkmale von Peers und Schule

Quelle: Hummrich & Helsper, 2011, S. 43

Schulbezogene Einstellungen von Peers

Im Allgemeinen beginnen Schüler*innen ihre Schullaufbahn zumeist mit recht hoher Motivation, hohem Engagement und auch hohen eigenen Leistungsambitionen. Im Laufe der Schulzeit sinken diese Faktoren dann häufig ab (Harring et al., 2021; Reindl, 2021). Erst gegen Ende der Schulzeit vor dem Hintergrund der bevorstehenden Schulabschlüsse steigen die Bedeutsamkeit von Schulerfolg und Schulkonformität wieder etwas an (Krüger et al., 2012). Der Trend der (temporär) abflachenden Motivation gilt jedoch nicht für alle Schüler*innen im gleichen Maße. Es gibt auch Kinder und Jugendliche, die ihr Engagement über die Schulzeit hinweg halten oder sogar steigern. Ursächlich für diese Unterschiede können verschiedene Aspekte sein. Zuallererst sind hier sicherlich die Bildungsaspirationen der Familie zu nennen. Ebenso der Grad an Internalisierung, also inwieweit die elterlichen Vorstellungen als eigene Bildungsziele übernommen und verinnerlicht wurden. Einen weiteren wichtigen Faktor bilden aber auch die Einstellungen der Peers zu Schule, Schulengagement und zur Bedeutung von Schulabschlüssen. Durch empirische Forschungsarbeiten konnten dabei zwei Mechanismen aufgedeckt werden, die Einflüsse des Peerkontextes erklären (Harring & Peitz, 2022):

- Die Auswahl von (Schul-)Freund*innen erfolgt nicht zufällig, sondern selektiv. Schüler*innen umgeben sich häufig mit Peers, die ähnliche Bildungs- und Leistungsorientierungen sowie ähnliche Noten aufweisen wie sie selbst. Z. B. suchen sich leistungsstärkere Jugendliche tendenziell eher Freunde, die ebenfalls in der Schule erfolgreich sind. Freundschaften zu leistungsschwachen Schüler*innen werden dagegen eher vermieden (Eschenbeck & Lohhaus, 2022). So bestärken sie sich gegenseitig in ihren Ansichten über die Wertigkeit von Schule und Schulleistungen. Mit der Zeit werden sich Freund*innen in ihren Einstellungen und Verhaltensweisen daher immer ähnlicher (Harring et al., 2022).

- Bestehen entgegen der Erwartung aus Punkt 1 doch größere Unterschiede zwischen eigenen Bildungsaspirationen und denen der Freund*innen, werden Ansichten, welche die Mehrheit der Freund*innen und insbesondere die beste Freundin/der beste Freund vertreten, tendenziell adaptiert (Harring & Peitz, 2022; Harring et al., 2022). Ein Motiv dafür ist es, die eigene soziale Akzeptanz im eigenen sozialen Netzwerk zu erhöhen. Dies gilt im Positiven wie im Negativen: je nach Orientierung der Freund*innen kann das Schulengagement verstärkt oder aber ausgebremst werden. Mit der Zeit lässt sich sogar feststellen, dass sich die Noten befreundeter Schüler*innen angleichen (Reindl, 2021).

Kommentar

Im Übrigen gleichen sich Freund*innen nicht nur hinsichtlich ihrer schulbezogenen Einstellungen, sondern auch in anderen Charakteristika wie z. B. Alter, Ethnie, Geschlecht, sozioökonomischem Hintergrund oder gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen (z. B. Rauchen). Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Freundschaftshomophilie. Die Übernahme von Werten, Normen und Einstellungen (z. B. Bildungsorientierung) aus der Bezugsgruppe wird als Tendenz zur Gruppenkonformität beschrieben (Eschenbeck & Lohhaus, 2022).

Die Einbindung in Peergruppen bietet also sowohl Chancen als auch Risiken für den Bildungserfolg von Individuen. Bestehen im Freundeskreis positive Einstellungen zur Schule und zeigen die Freund*innen ein hohes Engagement, überträgt sich diese Motivation tendenziell auf das Individuum. Häufig finden sich solche Freundesgruppen auch außerhalb der Schule zu hochkulturellen Freizeitaktivitäten (z. B. Musik, Kunst, Sport, Politik) zusammen, die Gelegenheiten zum Erlernen weiterer Kompetenzen bieten. Peers stellen dabei entweder einen Zugang zur Tätigkeit her, oder sie motivieren, diese (gemeinsam) weiter zu verfolgen (Grunert & Krüger, 2020).

Gleichzeitig bringt ein regelmäßiger Austausch mit Personen, die eine hohe Distanz zur Schule und zu schulischen Erwartungen aufweisen, die Gefahr einer Entfremdungsdynamik mit sich. Krüger et al. (2012) sprechen in diesem Kontext auch davon, dass solche Peerkontakte gewissermaßen eine Gegenwelt bilden. In ihr gelten grundlegend andere Normen und (Leistungs-)Erwartungen als in der Schule und der Familie, denen die Heranwachsenden ein Stück weit überdrüssig geworden sind. Vor allem ältere Schüler*innen, die mit Personen mit diesen Einstellungen in häufigem Austausch stehen, weisen auch ein höheres Risiko für Schulabsentismus auf. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass Schüler*innen bei Schulübergängen trotz einer höheren Laufbahnempfehlung z. T. auch niedrigere Schulformen präferieren, um ihre feste Freundesgruppe weiter aufrecht zu erhalten. In einer Längsschnittstudie gaben 60 % der befragten Schüler*innen Freund*innen als Hauptgrund für die Wahl einer bestimmten Schule an (Büchner & Koch, 2001).

Schulbezogene Einstellungen der Klassengemeinschaft

Es sind indes nicht nur enge Freund*innen, die einen Einfluss auf die Einstellung zur Schule haben können, sondern auch die Klassengemeinschaft im Ganzen. Vorstellungen darüber, welches Maß an schulischer Mitarbeit, Engagement und Lernbereitschaft angemessen bzw. erwünscht ist, werden auch innerhalb von Schulklassen ausgehandelt und sind Teil der Peerkultur. Die Richtung des Einflusses hängt wesentlich von der Klassenzusammensetzung ab: Handelt es sich um eine eher leistungsschwache Klasse mit niedrigeren schulischen Ambitionen, wägen Heranwachsenden mit höheren eigenen Bildungsaspirationen aktiv über ihr eigenes Schulengagement ab. Bei zu hohen Abweichungen des eigenen Verhaltens von den Erwartungen der Klasse muss das Individuum schließlich mit negativen Reaktionen bzw. Sanktionen rechnen – bspw. mit der Etikettierung als Streber*in bis hin zur sozialen Ausgrenzung. Gleichzeitig haben Mitschüler*innen mit schwächeren Leistungen möglicherweise ein Anerkennungsproblem in leistungsstarken Klassen mit hoher Schulkonformität. Die Motivation und das schulische Engagement gleichen sich daher nach dem Konformitätsprinzip ein Stück weit an die der Peergemeinschaft an (Harring & Peitz, 2022). Eine wesentliche Rolle spielen auch soziale Hierarchien untereinander: besonders einflussreich sind die schulbezogenen Einstellungen beliebter Mitschüler*innen. Gleichzeitig ist insbesondere im Jugendalter die Motivation besonders beliebter Schüler*innen tendenziell unterdurchschnittlich und damit für die Motivation des Einzelnen eher dysfunktional (Reindl, 2021).

Peers als Parallelwelt zur Schule

Insbesondere in höheren Klassen bieten Peers überdies auch einen wichtigen Ausgleich zu schulischen Belastungen. Schüler*innen tauschen sich untereinander über Schulstress aus, geben sich gegenseitig Hilfestellungen und schaffen sich selbst eine Art Erholungszone abseits von schul- und familienbezogenen Sorgen und Problemen (Grunert & Krüger, 2020). Sie unterstützen sich dabei, die schulischen Leistungsanforderungen sozioemotional zu verarbeiten. Krüger et al. (2012) beschreiben, dass Peers in dieser Hinsicht eine Parallelwelt bilden können, die einen Ausgleich zu den Normen und Erwartungen von Schule und Familie bietet. Teilweise gibt es in der Ausgleichsfunktion allerdings auch leichte Unterschiede zwischen den Geschlechtern: für Mädchen sind Peers insbesondere eine wichtige Quelle für Trost und Zuspruch bzw. emotionaler Zuwendung. Dies gilt sowohl bei schulischen als auch bei außerschulischen Problemen. Bei Jungen hingegen übernehmen sie eine eher motivatorische Funktion. Sie geben ihnen, abseits von Pflichten und sozialen Erwartungen, einen guten Grund, zur Schule zu kommen (Harring & Peitz, 2022).

🎯 Übungsaufgaben

Fragen zur Prüfungsvorbereitung:

- Erklären Sie die Bedeutung der sozialen Einbindung in die Peer Gemeinschaft für Schüler*innen.

- Beschreiben Sie zentrale Merkmale der Peerkultur.

- Wo wird Peerkultur in der Schule gelebt? Geben Sie Beispiele. Gehen Sie auch auf den Begriff der „Hinterbühne“ ein.

- Erläutern Sie die Relevanz schulbezogener Einstellungen von Peers für Schüler*innen. Gehen Sie dabei auch auf die Rolle der Klassenzusammensetzung ein.

- Erklären Sie, was es bedeutet, dass Peers eine „Parallelwelt“ zur Schule bilden können?

Zentrale Begriffe

Gegenwelt

Peerkontakte können in manchen Fällen einen Bereich bilden, der sich in seiner Funktionslogik grundlegend gegen die Erwartungen in anderen Lebensbereichen (vor allem Schule und Familie) richtet. Heranwachsende grenzen sich bewusst von Normen und (Leistungs-)Erwartungen von Eltern, Lehrkräften etc. ab und bestärken sich darin gegenseitig, was auch Schulabsentismus bedingen kann.

Parallelwelt

Peerkontakte können einen funktionalen Ausgleich zu schulischen und familialen Belastungen darstellen. Peers fungieren in diesem Fall als Schutz- und Erholungsraum, der nur geringe Anforderungen an die Heranwachsenden stellt, dafür aber emotionale Zuwendung, Verständnis und Motivation bereithält.

Peerkultur

Geteilte Vorstellungen von Verhaltensweisen, Themen, Interessen und Positionierungen, die gemeinsam von Gleichaltrigen in ihren täglichen Interaktionen hergestellt und verhandelt werden. Peerkultur produziert jeweils eigene Normen und Regeln für das Peerverhalten untereinander, wobei konformes Verhalten mit sozialer Akzeptanz und Anerkennung belohnt wird.

Literatur

Breidenstein, G. (2021). Peer-Interaktion und Peer-Kultur im Kontext von Schule. In: T. Hascher, T.-S. Idel, & W. Helsper (Hrsg.). Handbuch Schulforschung. Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24734-8_64-1

Büchner, P., & Koch, K. (2001). Von der Grundschule in die Sekundarschule. Band 1. Der Über-

Eschenbeck, H., & Lohaus, A. (2022). Bedeutung von Peerbeziehungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Gesundheit und Wohlbefinden von Jugendlichen. In: A. Heinen, R. Samuel, C. Vögele, H. Willems (Hrsg.), Wohlbefinden und Gesundheit im Jugendalter (S. 101-128). Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35744-3_6

Grunert, C., & Krüger, H.-H. (2020). Peerbeziehungen. In: P. Bollweg, J. Buchna, T. Coelen, H.-U. Otto (Hrsg.), Handbuch Ganztagsbildung (S. 701-714). Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-23230-6

Harring, M., & Peitz, J. (2022). Peers. In: M. Harring, C. Rohlfs, M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), Handbuch Schulpädagogik (S. 386-400). 2. aktual. u. erw. Auflage., Münster New York: Waxmann.

Harring, M., Rohlfs, C., & Palentien, C. (2021). Die Sicht von Schülerinnen und Schülern auf Schule und Unterricht. In: T. Hascher, T.-S. Idel, & W. Helsper (Hrsg.). Handbuch Schulforschung. Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24734-8_66-1

Hummrich, M., & Helsper, W. (2011). Zwischen Verschulung und der Ermöglichung von Peerbeziehungen. Theoretische Bestimmungen vom Verhältnis von Peers und (Ganztags-) Schule. In: R. Soremski, M. Urban, A. Lange (Hrsg.): Familie, Peers und Ganztagsschule (S. 42-56). München: Juventa Verlag.

Kreutzmann, M. (2021). Ansätze und Programme zur Förderung des Erlebens sozialer Zugehörigkeit im Schulkontext. In: M. Kreutzmann, L. Zander, & B. Hannover (Hrsg.), Aufwachsen mit Anderen. Peerbeziehungen als Bildungsfaktor (S. 191-205). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Krüger, H.-H., Deinert, A., & Zschach, M. (2012). Jugendliche und ihre Peers. Freundschaftsbeziehungen und Bildungsbiografien in einer Längsschnittperspektive. Opladen, Berlin & Toronto: Barbara Budrich.

Otto, A. (2015). Positive Peerkultur aus Schülersicht. Herausforderungen (sonder-)pädagogischer Praxis. Wiesbaden: Springer VS.

Reindl, M (2021). Peers als Bildungsinstanz im Jugendalter. In: M. Kreutzmann, L. Zander, & B. Hannover (Hrsg.), Aufwachsen mit Anderen. Peerbeziehungen als Bildungsfaktor (S. 191-205). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Hier geht es zu den Unterkapiteln des Themenbausteins oder zurück zur Themenübersicht.

Arbeitsauftrag

Denken Sie einmal nach: Welche Maßnahmen könnten Sie als Lehrkraft ergreifen, um positive Peerbeziehungen in der Klasse zu fördern und die soziale Einbindung aller zu verbessern