Themenbaustein Identität

Identität

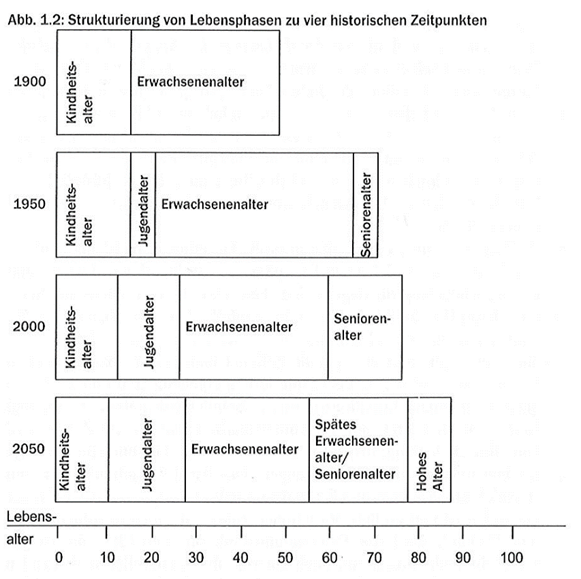

Noch um die Jahrhundertwende zum 20Jhd. war eine Jugendphase als eine eigenständige Lebensphase kaum sichtbar. Man war entweder Kind oder Erwachsener. Selbstverständlich hat es die diesbezüglichen biologischen und entwicklungspsychologischen Veränderungen (insbesondere die Pubertät) auch in dieser Zeit gegeben, aber kulturell und gesellschaftlich wurde diese Phase nicht als eine eigenständige wahrgenommen. Erst im Laufe der weiteren gesellschaftlichen Entwicklung kristallisierte sich mehr und mehr eine Phase der Jugend heraus.

„Soziologisch gesehen ist die Jugend [auch Phase der Adoleszenz genannt] die Periode im Leben eines Menschen, in welcher die Gesellschaft, in der er lebt, ihn (…) nicht mehr als Kind ansieht, ihm aber den vollen Status, die Rollen und Funktionen des Erwachsenen noch nicht zuerkennt. (…) Sie ist nicht durch einen besonderen Zeitpunkt bestimmt, etwa die körperliche Pubertät, sondern nach Form, Inhalt, Dauer und Abschnitt im Lebenslauf von verschiedenen Kulturen und Gesellschaften verschieden eingegrenzt“ (Hollinghead zit. in Allerbeck/Rosenmayr 1976:19).

Verbreiteter war bis zur Herausbildung der Jugendphase die Dreiteilung des gesellschaftlichen Lebens in die Phase der Kindheit, des Erwachsenseins und des Alters, wobei der Übergang von einer Phase zur nächsten oder von einem Status in einen anderen oftmals durch sog. „Initiationsriten“ (Kommunion, Konfirmation, Beschneidungen, Jugendweihe) oder durch die Übernahme bestimmter Rollen, die z.B. für Erwachsene vorgesehen sind, markiert wurden.

Klaus Hurrelmann und Gudrun Quenzel (2013) haben die Entwicklung der Jugendphase schematisch dargestellt und verdeutlichen damit sehr anschaulich, dass sich die Jugendphase erst im Laufe der Zeit herauskristallisierte:

Als Grund wird vor allem die zunehmende „Pädagogisierung“ der kindlichen und jugendlichen Lebensphase seit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht (im 18. und 19. Jahrhundert) angeführt. Die voranschreitende Pädagogisierung ging insbesondere mit einer Verlängerung und Spezialisierung von Ausbildungszeiten (vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg) einher und führt dazu, dass sich die Jugendphase zeitlich immer weiter ausdehnte.

Exkurs: Jean-Jacques Rousseau

Eine besondere Bedeutung für die Herausbildung einer Jugendphase bis in die Gegenwart hinein, ist dem französischen Reformpädagogen Jean-Jacques Rousseau zuzusprechen. In einer seiner bekanntesten Schriften „Emil oder über die Erziehung“ (1762) vertritt er u.a. die Ansicht, dass eine Besserung gesellschaftlicher Verhältnisse allein von den Kindern und Jugendlichen zu erwarten sei, wodurch ihnen eine ausgedehnte und umfassende Bildung ermöglicht und zugesichert werden sollte. Obgleich die Arbeiten von Rousseau zur damaligen Zeit – und in Teilen auch heute noch – stark kritisiert wurden, löste er – sowie weitere damalige Reformpädagogen wie Johann Amos Comenius (1592–1670) oder Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) – mit seinen damaligen pädagogischen Arbeiten eine Reformbewegung in Deutschland aus, mit dem Ziel, eine „Pädagogik vom Kinder her“ zu gestalten und zu vertreten. Diese Reformpädagogik entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten sehr unterschiedlich mit verschiedenen Konzeptionen weiter.

Insbesondere der Prozess der Pädagogisierung von Jugend und die damit einhergehende umfassende Einführung der Schulpflicht (Weimarer Republik 1919; eine Unterrichtspflicht gab es schon seit dem 18. Jahrhundert) sorgten erst dafür, dass sich nunmehr über alle Schichten hinweg eine eigenständige Phase von Jugend herausbildete. Je nach Definition und damit auch je nach wissenschaftlicher Disziplin lässt sich die Jugendphase unterschiedlich gegenüber der Phase der Kindheit und des Erwachsenenseins beschreiben.

Aus der Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie werden insbesondere psychische und biologische Aspekte herangezogen. Hierbei ist zunächst das Eintreten der Geschlechtsreife hervorzuheben. In jener Phase der Pubertät, die ungefähr mit dem 10. Lebensjahr beginnt und bis zum 18. Lebensjahr andauern kann und in der es große individuelle Unterschiede gibt (Akzeleration und Retardation) sowie eine durchschnittlich zweijährige Differenz zwischen Mädchen und Jungen auftritt, kommt es zu einem abrupten Ungleichgewicht in der psycho-physischen Struktur der Persönlichkeit. Nach dem verhältnismäßig kontinuierlichen Wachstum der Körper- und Sinnesfunktionen innerhalb der Kindheitsphase ist während der Pubertät der gesamte Körper physiologischen und damit auch psychischen Veränderungen ausgesetzt, was eine hohe psychische Kompensationsleistung auf körperlicher, seelischer und sozialer Ebenen von den Heranwachsenden abverlangt (Lightfoot et al. 2018; Sieliger et al. 2021).

In der Sozialisationsforschung und der Soziologie wird oftmals auf das Konzept der psychosozialen Entwicklungsaufgaben zurückgegriffen (Quenzel 2010): „A developmental task is a task which arises at or about a certain period in the life of the individual, successful achievement of which leads to his happiness and to success with later tasks, while failure leads to unhappiness in the individual, disapproval by the society and difficulty with later tasks“ (Havighurst 1973: 2).

Im Allgemeinen versteht man unter Entwicklungsaufgaben kulturell und gesellschaftlich vorgegebene Erwartungen und Anforderungen, die an das Individuum innerhalb einer bestimmten Lebensphase gestellt werden und dessen Bewältigung es hinsichtlich des Eintritts in die jeweils folgenden Entwicklungsstufen bedarf. Das Konzept nimmt damit Bezug auf gesellschaftliche Erwartungen, Normen und Rollenvorstellungen. Welche Entwicklungsaufgaben das im Einzelnen sind, hängt vom kulturellen und historischen Kontext, vom Alter sowie von den jeweiligen individuellen und aktuellen Lebenssituationen ab.

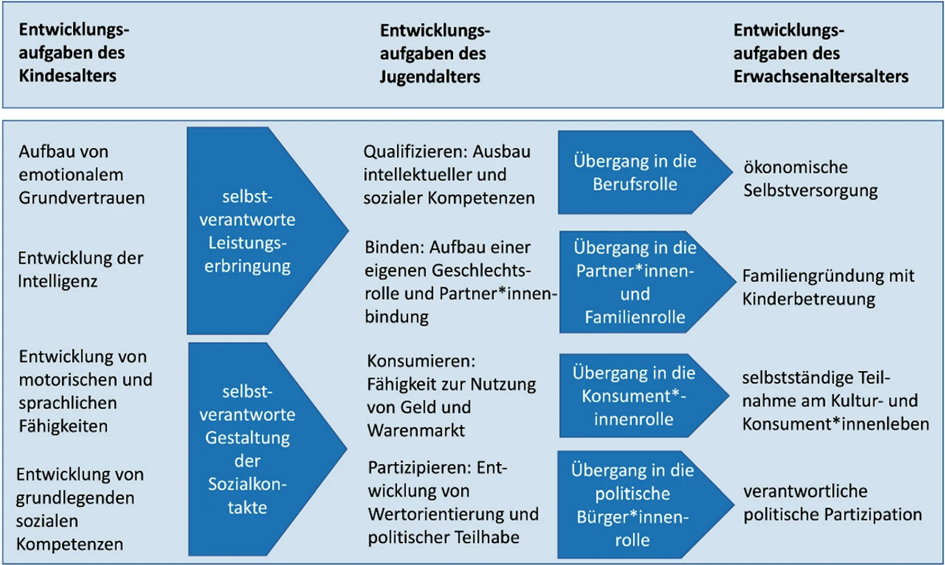

In Bezug zur Jugendphase lassen sich für die heutigen Industriegesellschaften im Allgemeinen folgende Entwicklungsaufgaben klassifizieren (vgl. Quenzel 2010; Hurrelmann & Quenzel 2013):

- Qualifikation: Entwicklung einer intellektuellen und sozialenKompetenz im Hinblick auf den Bildungserfolg und Integration ins Erwerbsleben zur eigenständigen ökonomischen Sicherung

- Aufbau von Bindungen und Beziehungen: Entwicklung einer eigenen Geschlechtsrolle/Identität und Aufbau von Beziehungen zu Gleichaltrigen (beiderlei Geschlecht); Aufbau erster Paarbeziehungen

- Konsum und Regeneration: Entwicklung eigener Handlungsmuster für den selbstbestimmten Umgang mit Konsum und Freizeit; Entspannungs- und Entlastungsstrategien

- Partizipation: Entwicklung eines eigenen Werte- und Normensystems, eines politischen Bewusstseins zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung und Rollen

Diese Entwicklungsaufgaben des Jugendalters unterscheiden sich dabei in qualitativer Form von denen in der Kindheitsphase, bei der es vielmehr um die Entwicklung elementarer kognitiver sowie sprachlicher Kompetenzen, um die Entwicklung sozialer Kooperationsformen sowie um moralische Grundorientierungen geht. Mit der abgeschlossenen Bewältigung der Entwicklungsaufgaben des Jugendalters wird unter entwicklungspsychologischen und soziologischen Gesichtspunkten der Übergang vom Jugendalter zum Erwachsenenalter vollzogen, d.h. der Übergang zum Erwachsensein in unserem Kulturkreis ist dann erfolgt, wenn die oben aufgezählten vier Entwicklungsaufgaben des Jugendalters bewältigt und damit die ‚Selbstbestimmungsfähigkeit‘ des Individuums erreicht ist

Abbildung: Entwicklungsaufgaben in drei Lebensphasen und dazwischen liegende Statuspassagen

Quelle: angelehnt an Hurrelmann& Quenzel 2013, S. 41

Identität und Identitätsarbeit

Eine zentrale Entwicklungsaufgabe, die im Grund quer zu den bisher angeführten liegt und in der Psychologie seinen Ursprung genommen hat, ist die Entwicklung einer Identität. Abels (2006, S. 254) definiert Identität als das Vorhandensein einer relativ stabilen Persönlichkeits- und Charakterstruktur, der subjektive Wahrnehmungsschemata zugrunde liegen, die wiederum in individuelle Erwartungen und Handlungen eingehen und die schließlich gegenüber anderen situativ vertreten, abgestimmt oder ausgehandelt werden müssen. Wörtlich schreibt er: „Identität ist das Bewusstsein, ein unverwechselbares Individuum mit einer eigenen Lebensgeschichte zu sein, in seinem Handeln eine gewisse Konsequenz zu zeigen und in der Auseinandersetzung mit anderen eine Balance zwischen individuellen Ansprüchen und sozialen Erwartungen gefunden zu haben “ (Abels 2006: 254).

Exkurs: Erik H. Erikson:

Die Identitätsforschung wurde vornehmlich ausgelöst und verbreitet durch die klassischen Arbeiten von Erik H. Erikson (1973). Ausgehend von psychoanalytischen Ansätzen entwickelt Erikson einen Grundplan menschlicher Entwicklung bis hin zur Ausbildung einer „gesunden Persönlichkeit“. Unter einer gesunden Persönlichkeit versteht Erikson in Anlehnung an Marie Jahoda eine Persönlichkeit, „die ihre Umwelt aktiv meistert, eine gewisse Einheitlichkeit zeigt und imstande ist, die Welt und sich selbst richtig zu erkennen“ (vgl. Erikson 1973: 57). Jedes Individuum muss nach Erikson mehrere Entwicklungsphasen bzw. Krisen durchlaufen. In jeder Phase, die bewältigt wurde, bildet das Individuum spezifische Fähigkeiten heraus, die von Erikson als Ich-Stärken, als Grundstärken (1973) bezeichnet werden. Gelingt es dem Individuum, die individuelle Entwicklung und die Anforderungen und Herausforderungen der Umwelt in ein Gleichgewicht zu bringen, werden Stärken und Tugenden in das Ich integriert und damit Voraussetzungen geschaffen, die Anforderungen der nunmehr nächsten Stufe zu bewältigen (Abels 2006: 274). Neben dem Ur-Vertrauen als Eckstein der gesunden Entwicklung (Erikson 1973: 70; 1971: 241ff.; Grossmann & Grossmann 2003) schließen sich die Phasen Autonomie vs. Scham/Zweifel, Initiative vs. Schuldgefühl, die Phase des Werksinns und schließlich, als fünftes Stadium, das der Identität bzw. der Identitätsdiffusion an (Erikson 1973: 103). Zeitlich fällt dieser Prozess, der auch als Moratorium umschrieben wird, in die Phase der Adoleszenz. Erikson erläutert:

„Das Gefühl der Ich-Identität ist also das angesammelte Vertrauen darauf, dass der Einheitlichkeit und Kontinuität, die man in den Augen anderer hat, eine Fähigkeit entspricht, eine innere Einheitlichkeit und Kontinuität (also das Ich im Sinne der Psychologie) aufrechtzuerhalten“. Und weiter heißt es: „Das bewusste Gefühl, eine persönliche Identität zu besitzen, beruht auf zwei gleichzeitigen Beobachtungen: der unmittelbaren Wahrnehmung der eigenen Gleichheit und Kontinuität in der Zeit, und der damit verbundenen Wahrnehmung, dass auch andere diese Gleichheit und Kontinuität erkennen“ (Erikson 1973: 107).

Der zentrale Punkt bei Erikson ist demnach, Ich-Identität zu entwickeln, die mit der Fähigkeit einhergeht, Einheitlichkeit und Kontinuität gegenüber sich selbst und gegenüber anderen aufrechtzuerhalten. Ich-Identität wird demnach eher als Fähigkeit und Kompetenz gesehen, eine Synthese gemachter innerer und äußerer Erfahrungen vornehmen zu können (Krappmann 2005: 77; Erikson 1973: 112). Das Konzept von Erikson ist nicht ohne Kritik geblieben, da es die empirische Identitätsforschung vor große Probleme gestellt hat, weil es kein kohärentes Modell bietet, das einer empirischen Prüfung zugänglich wäre (Keupp et al. 2006: 25ff.). Ohne dies hier näher auszuführen, sagt sein Identitätsmodell wenig zum Prozess der Identitätsbildung aus. Erikson führt die Bedingungen seiner Stufentheorie nicht näher aus. Es fehlen Rückbezüge zwischen den einzelnen Stufen, inwieweit das eine das andere bedingt und es werden nicht näher die kindlichen Kompetenzen sowie die strukturellen kindlichen Entwicklungsbedingungen spezifiziert, die die erfolgreiche Ausbildung und Bewältigung einer Stufe begünstigen oder erschweren. Erikson wurde kritisiert, da er Identität als relativ stabile Basis ansieht, welche zwar durch die Erfahrungen des Erwachsenenalters noch ausgebaut wird, aber nicht mehr wesentlich verändert werden kann (Erikson 1973: 141).

Die auf Erik H Erikson zurückgehende psychologisch orientierte Identitätsforschung ist in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt worden. Eine sehr bekannte und empirisch weiterentwickelte Theorie ist von James Marcia (1988). vorgelegt worden. Marcia entwickelte ein Konzept reversibler, lebensweltbezogener Identitätszustände. Er unterscheidet mit Blick auf mögliche Ziele und Handlungen des Individuums zwischen einem zielgerichteten Explorationsverhalten (Exploration) einerseits und einem sich daran evtl. anschließenden Engagement bzw. Commitment oder Festlegung auf diese Alternative andererseits: „If an individual is commited, he or she may be classified as Identity Achievement if the commitments are preceded by exploration, and as Foreclosure if no exploration has been undertaken. If an individual is deficient in commitment, he or she may be classified as Identity Diffusion if little or no commitment is present and not much concern is evinced, or as Moratorium if his or her commitments are vague and he or she is struggling to form them“ (Marcia 1988).

Der „typische“ Entwicklungsweg scheint nach empirischen Analysen von Wim Meeus folgender zu sein: diffuse Identität > übernommene Identität > erarbeitete Identität bzw. diffuse Identität > Moratorium > übernommene Identität > erarbeitete Identität (Meeus 2011). Daraus wird deutlich, dass Individuen nicht in einem Zustand bleiben oder dass es eine bestimmte Reihenfolge gibt, sondern dass hierbei durchaus verschiedene Pfade und Bewegungen möglich und erwartbar sind.

Siehe folgendes Video: https://www.youtube.com/watch?v=7nCCsB6BAHk

Oder:

https://studyflix.de/paedagogik-psychologie/erikson-stufenmodell-4301

| Exploration: Ja | Exploration: Nein | |

| Commitment: Ja | Erarbeitete Identität: Das Individuum hat seine Identität durch aktives Ausprobieren verschiedener Möglichkeiten erlangt und sich für bestimmte Werte und Ziele entschieden. | Übernommene Identität: Das Individuum hat mit Blick auf seine Identität nichts ausprobiert, sondern eine berufliche und weltanschauliche Identität entwickelt, die auf der Auswahl oder den Werten anderer beruht. |

| Commitment: Nein | Moratorium: Das Individuum erforscht für sich potenzielle Identitäten, hat sich aber nicht nicht klar für eine Identität entschieden. | Diffuse Identität: Das Individuum weist keine stabilen Festlegungen in Bezug auf eigene Werte und Rollen auf. Es macht auch keine Fortschritte in diese Richtung. |

Quelle: Siegler et al. 2021, S. 473

Während sich die psychologische Identitätsforschung vornehmlich auf die internen psychischen Prozesse, die Erfassung spezifischer Identitätszustände konzentriert, ist jedoch darauf hinzuweisen, dass Identitätsbildung insbesondere auch durch soziale Austauschprozesse, durch soziale Interaktionen und Ansichten darüber realisiert wird. Daher sind zur Verdeutlichung von Identitätsbildungsprozesse auch soziologisch orientierte Ansätze bedeutsam, da sie interaktionistische Annahmen aufsetzen (ausführlicher Abels 2006).

Georg Herbert Mead baut seinen Ansatz zur Identität auf der symbolischen Interaktion auf und argumentiert, dass der Mensch über symbolvermittelte Kommunikation sich selbst ebenso wie andere kommunikativ anregen lassen kann („reizen“) und auf diese selbst gesetzten Stimuli sowie auf die Reize der anderen reagieren kann (Mead 1987: 239).

Soziale Anregungen bestehen in den reflektierten Haltungen von Alter (der Andere) gegenüber Ego, das Ich (kurze Erläuterung: Ego bedeutet im lateinischen „ich“. „Ich“ steht in einer Situation Alter gegenüber, in Deutsch „ein Anderer oder der Andere“). Die Organisation der Identität ist nunmehr die Organisation einer Reihe von Haltungen (Einstellungen, Meinungen, Werte usw.), die das Individuum gegenüber seiner Umwelt und gegenüber sich selbst einnimmt (Mead 1934: 131). Durch diese Haltung sich selbst und anderen gegenüber wird das Individuum für sich selbst zum Objekt. Die Haltung, die Ego als Reaktion auf die Haltung von Alter annimmt, wird für Ego daher selbst eine Anregung, eine Information, unter Umständen seine eigene Haltung zu verändern: Individuen nehmen daher in Bezug auf sich selbst, in Bezug auf seine eigenen Handlungen die Rolle des anderen ein (Rollen- und Perspektivenübernahme) und fragen sich, wie nimmt der Andere meine Handlungen wahr, was denkt er/sie darüber usw. Diese Perspektiven- und Rollenübernahme bezeichnet Mead als: „taking the role of the other“ (Mead 1934: 113). Durch die Rollenübernahme versuchen Akteure die Reaktionen des anderen auf geplante Handlungen vorwegzunehmen: Was werden andere wohl denken oder wie werden andere wohl handeln, wenn ich jetzt das und das mache usw.

Die wechselseitige Perspektivenübernahme in der Interaktion ist ein inneres Geschehen und die jeweiligen Vorwegnahmen möglicher Reaktionen von Ego und Alter ermöglichen es, sich selbst und seine Handlungen und Kommunikationen zum Objekt der Beurteilung zu machen. Mead wörtlich: „Unser Denken ist ein Selbstgespräch, in welchem wir uns selbst gegenüber die Rollen ganz bestimmter Personen einnehmen, die wir kennen. Gewöhnlich aber sprechen wir mit dem von mir so genannten ‚generalisierten Anderen’ und gelangen so auf die Ebene abstrakten Denkens und zu jener Unpersönlichkeit, die wir als sogenannte Objektivität besonders schätzen“ (Mead 1987: 323).

Dieser Hinweis auf den „generalisierten Anderen“ bedeutet für Mead, dass wir uns nicht nur entlang konkreter Personen oder mit Blick auf einen wichtigen „signifikanten Anderen“ „abarbeiten“ (Familienangehörige, Freunde, Bekannte, Lehrer usw.), sondern dass wir im Verlauf der Sozialisation auch die Ansichten eines abstrakt vorgestellten, generalisierten Anderen einnehmen, der eher den normativen Aspekt und das normenorientierte Handeln der Gesellschaft vertritt und betont. Dieser Vorgang führt bei Mead auch zum Aufbau eines Selbst-Bewusstseins: „Insofern der Einzelne in sich selbst jene organisierten Reaktionen auslösen und somit die Haltung der anderen gegenüber sich selbst einnehmen kann, entwickelt er ein Selbst-Bewusstsein, eine Reaktion des Organismus auf sich selbst“ (Mead 1934: 366).

Die bis hierher beschriebenen Analysen von Mead legen zwei verschiedene Seiten des Ichs zugrunde, die er als das „Ich“ und das „me“ umschreibt. Das „Ich“ ist vorsozial und unbewusst. Durch dieses Ich kommen sinnliche und körperliche Bedürfnisse spontan ins Bewusstsein und verlangen nach Befriedigung. Abels nennt dieses Ich daher auch das „impulsive Ich“ (Abels 2006: 265). Es ist vergleichbar mit dem Es von Sigmund Freud, hat aber auch eine konstruktive Funktion und bringt immer wieder Neues und Schöpferisches hervor. Das andere Ich, das „me“, reflektiert die Bilder, Ansichten, Haltungen, die andere mit mir verbinden. Abels bezeichnet es trefflich als das „reflektierte Ich“ (Abels 2006: 266). Da wir uns in verschiedenen Situationen und Beziehungsstrukturen aufhalten, gibt es auch verschiedene „me“´s. Jedes reflektierte Ich beinhaltet das Bild, was andere von mir haben und besteht aus Erinnerungen, wie andere mich gesehen, auf mich reagiert haben sowie aus der aktuellen Situation und den darin vorliegenden Erwartungen. Das reflektierte Ich ist somit sowohl Bewertungsinstanz für die Strukturierung der spontanen Impulse wie auch Element eines entstehenden Selbstbildes. Mead selber vergleicht das reflektierte Ich mit der Über-Ich-Instanz bei Freud, der Zensur-Instanz. Im reflektierten Ich kommt die Kontrolle des generalisierten Anderen zum Ausdruck.

Dadurch, dass das Individuum immer neue Erfahrungen mit Anderen macht, differenzieren sich die reflektierten Ichs aus. Diese müssen schließlich zu einem einheitlichen Selbstbild synthetisiert, organisiert werden (Abels 2006: 36). Die verschiedenen reflektierten Ichs müssen, wenn konsistentes Verhalten überhaupt möglich sein soll, zu einem einheitlichen Selbstbild synthetisiert werden. Ansonsten droht die Gefahr einer Identitätslosigkeit, eines beliebigen Spielballs. Gelingt jedoch die Synthese zwischen dem reflektierten und dem impulsiven Ich, dann entsteht das, was bei Mead das „Self“ genannt wird. Dieses Self lässt sich schließlich mit dem Begriff Identität bzw. Ich-Identität übersetzen. Abels bezeichnet es als das reflexive Ich (Abels 2006: 268).

Bezeichnet Identität die objektive und relativ dauerhafte Form der Vermittlung des impulsiven mit dem reflektierten Ich, betont der Begriff der Ich-Identität bei Mead stärker den ständigen Dialog des Ichs mit Alter und somit die Aufgabe, dass Identität in der Interaktion immer wieder neu vertreten, behauptet, entworfen werden muss: „Die Ich-Identität handelt in Bezug auf andere und ist sich der Objekte ihrer Umgebung unmittelbar bewusst. In der Erinnerung stellt sie die handelnde Identität ebenso wieder her wie die anderen, denen gegenüber sie handelte“ (Mead 1987: 244). In diesem reflexiven Bewusstsein vollzieht sich der Prozess der Evaluation und Reflexion dahingehend, dass sich Ego noch einmal seine Handlungen und Entscheidungen verdeutlicht, „kritisiert, zustimmt, Vorschläge macht und bewusst plant“ (Mead 1987: 244). Wenn dem Individuum bewusst wird, warum es wie in welcher Situation gehandelt hat, erst dann kann man von reflexiver Identität oder Ich-Identität, von dem „Self“ sprechen. Das wäre dann vergleichbar mit dem Begriff der erarbeiteten Identität in der Psychologie von Marcia. Identität wird demzufolge verstanden als selbstreflexive Handlungskontrolle.

Aus den Ausführungen wird deutlich, dass Identitätsbildung nie als ein vollständig abgeschlossener Prozess angesehen werden kann, sondern dass immer wieder die eigene Identität zur Diskussion steht, eingebracht werden muss oder auch von Dritten eingefordert wird. Identitätsbildung ist daher ein ständig zu leistender, individueller kreativer Akt des Ausbalancierens von eigenen Ansprüchen, Rückmeldungen anderer usw. Das ist der Grund, weshalb Lothar Krappmann von balancierender Identität (Krappmann 2005:11) oder Heiner Keupp von zu leistender Identitätsarbeit sprechen (2006: 30).

Balancierend ist diese Identität, weil sie im Kontext umgebender Interaktions- und Beziehungsstrukturen mit anderen daran beteiligten Akteuren absolviert werden muss. Krappmann verschiebt daher den Prozess der Identitätsbalance nicht nur in die Psyche der Individuen, sondern in den Raum zwischenmenschlicher Interaktionen und es liegt den Ausführungen seiner Identitätsbalance implizit das Bild eines Aushandlungsprozesses vorliegender, divergierender Normensysteme und Erwartungshaltungen zugrunde. Dies mag in den meisten Fällen so sein, muss es aber nicht. Und so formuliert Krappmann dann folgerichtig, dass eine völlige Übereinstimmung von Normen, Interpretationen und Bedürfnissen aller Interaktionspartner dem von ihm vertretenem Identitätskonzept die Grundlage entzieht, eine balancierende Identität wäre dann nicht notwendig (Krappmann 2005: 28ff.). Wichtiger ist jedoch, dass „diese Fähigkeit zur Balance nicht angeboren (ist), sondern Produkt eines Sozialisationsprozesses, der schon das Kind mit Erwartungsdiskrepanzen konfrontierte, die es nicht überforderten, so dass es sich mit ihnen auseinandersetzen konnte“ (Krappmann 2005: 68). Gegen dieses Bild einer balancierenden Identität sind auch kritische Einwände erhoben worden:

- Mit seiner Betonung der Identitätsarbeit als kreativer Akt unterstellt Krappmann, dass das Individuum bereits konkrete Vorstellungen über sich und seine Identität besitzt.

- Er unterstellt – so könnte man sagen – das Vorhandensein einer „erreichten“ oder „übernommenen“ Identität, setzt man die Identitäts-Status von James Marcia zu Grunde

- Ferner ist kritisiert worden, dass sein Ansatz der balancierenden Identität eine ständig formbare Plastik-Identität zum Ideal erhoben wird, die sich allen Gegebenheiten anpasst, immer einen Mittelweg sucht und sich auf keine Kriterien von Gut und Böse, wahr und falsch einlässt (Lenzen 1985)

Identitätsbildungsprozesse sind voraussetzungsvoll, d.h. es gibt bestimmte Bedingungen und Ressourcen, die vorhanden sein sollten, damit Identitätsarbeit realisiert werden kann. Lothar Krappmann (2005) und Keupp et al. (2006) haben auf einige zentrale Aspekte hingewiesen; diese Liste ließe sich aber durchaus noch erweitern:

Ressourcen und Bedingungen für Identitätsarbeit:

- kognitiv-emotionale Dispositionen, die das zugrundeliegende Selbstkonzept und die subjektive Befindlichkeit zu sich Selbst und zur Umwelt beschreiben (z.B. sichere Bindung, positives Selbstbild, Selbstwertgefühl usw.): Kinder mit einem positivem Selbstbild, einer sicheren Bindung und dem Gefühl des Angenommen-Seins vertrauen stärker auf sich selbst, haben weniger Angst vor der Umwelt und bringen dies Gefühl der Sicherheit in Interaktionen und zukünftigen Entscheidungen mit hinein.

- Kompetenzen und Eigenschaften, die die Teilhabe an Interaktions- und Aushandlungsprozessen ermöglichen (wie z.B. sprachliche Kompetenzen, soziale, emotionale Kompetenzen (Empathie), Rollendistanzierungen (Fähigkeit, sich über Rollen zu erheben, diese zu interpretieren, zu negieren oder zu modifizieren), Ambiguitätstoleranz (Fähigkeit, mehrdeutige, komplexe Situationen und widersprüchliche Handlungsweisen zu ertragen usw.) und eine Kommunikationsstruktur, die ermöglicht, sich selbst als Person mit seinen eigenen Erwartungen und Ansprüchen einzubringen;

- Handlungskompetenzen, die die Artikulation und die Umsetzung von eigenen Ansprüchen und Zielen fördern (Motivation, Durchsetzungsfähigkeit, Selbstwirksamkeit/Agency, Kreativität, Neugierde usw.);

- finanziell/materielle und soziale Ressourcen (wie Freunde, Familienangehörige, Lehrkräfte, Schulkamerad:innen usw. usw.).

Neuere soziologische und sozialpsychologische Ansätze betonen eine zunehmende Flexibilisierung von Identität, eine „Patchwork-Identität“ (Keupp 1997; Keupp et al. 2006). Sie betonen zwar einerseits, dass eine gelingende Identität entsprechend dann vorliegt, „wenn das Subjekt das ihm eigene Maß an Kohärenz, Authentizität, Anerkennung und Handlungsfähigkeit realisieren kann (Keupp et al. 2006: 274). Sie betonen aber andererseits: „Wer sich in wechselnden Sinnsystemen [Lebensbereichen] bewegen, sich unter divergenten Lebensaspekten bewähren muss, der darf sich nicht mit zu viel ‚Identität’ belasten, das heißt, er darf sich nicht festlegen, sondern muß beweglich bleiben, offen und anpassungsfähig. Deshalb misstrauen Keupp und Kolleg:innen der Gravitationen der Ideen und Ideale, der Gedanken und Gefühle, der Tugenden und Theorien“ (Keupp 1997: 17; Keupp et al. 2006). In ihrem identitätstheoretischen Ansatz haben Straus & Höfer (1997) weitere wichtige Punkte ergänzt und damit den Aspekt der Identitätsbildung um weitere Facetten erweitert.

Quelle: Keupp & Höfer, 1997, S. 272.

Die Kolleg:innen betonen, dass es zunächst wichtig ist, sich selbst wahrzunehmen (zum Objekt zu machen, würde Mead sagen) und heben Formen der Selbstwahrnehmung, der Selbstthematisierung hervor. Konkret wird unterschieden zwischen:

- kognitiver Selbstwahrnehmung (Wahrnehmung des eigenen Selbst auf kognitiver Ebene),

- emotionaler Selbstwahrnehmung (Wahrnehmung der eigenen Emotionen)

- sozialer Selbstwahrnehmung (Wahrnehmung der Einschätzung der eigenen Person durch andere, das, was Abels als das reflektierte Ich bezeichnen würde)

- produktorientierter Selbstwahrnehmung (Wahrnehmung des Produkts/Resultats eigenen Handelns).

Individuen bleiben nunmehr aber nicht auf der Ebene der Selbstwahrnehmungen stehen: es kommt zu identitätsbezogenen Bündelungen (Identitätsperspektiven), d.h. die Selbstwahrnehmungen werden im Hinblick (und Rückblick) auf das eigene Leben zu einem Bild verdichtet (z.B. hinsichtlich einer eigenen beruflichen Identität). Hierbei muss betont werden, dass es nicht nur eine Identität, eine Identitätsperspektive gibt, sondern mehrere: z.B. mit Blick auf Beruf, Familie, Freundeskreise, Freizeit, politische Partizipation usw. Diese Identitätsperspektiven verdichten sich weiter und es entstehen übersituative Konturen des Selbst in unterschiedlichen Bereichen des Selbst, aus denen dann durch weitere Bündelungen Teilidentitäten in einzelnen Lebensbereichen entstehen. Man könnte sagen, dass sich Individuen in den einzelnen Mikrokontexten, in denen sie sich bewegen auch eine Identitätsperspektive, mit spezifischen Ansprüchen (Standards), Rollenvorstellungen und Erwartungen, ausbilden.

Diesen Entwicklungen liegt ein spezifischer Mechanismus zugrunde, bei denen die Feedbackschleifen (Mead würde vom Zusammenspiel zwischen dem I, impulsives Ich, und dem me, reflektierten Ich, sprechen) eine wichtige Rolle spielen: d.h. das Zusammenspiel von Außenanforderungen und Außenwahrnehmungen einerseits und den Innenanforderungen und Innenwahrnehmungen andererseits. Ausgehend von bestimmten Standards die Individuen in Bezug auf relevante Dinge haben und dem Input aus der Umwelt (reflektiertes Ich) erfolgt ein Abgleich zwischen Input und eigenen Standards. Das daraus resultierende Ergebnis kann übereinstimmend sein oder zu weiteren Anpassungsprozessen führen. Daraus ergeben sich durch ein Zusammenspiel von Exploration und Festlegung die verschiedenen Verdichtungen und Bündelungen, die zu Identitätsperspektiven und Teilidentitäten führen (ähnlich wie bei James Marcia).

Schließlich entstehen sogenannte „Identitätskerne“. Diese bilden eine Meta-Identität über die Teilidentitäten hinweg, d.h. es bilden sich spezifische Charaktereigenschaften heraus, die – wiederum bezugnehmend auf die anfangs gegebene Definition von Abels (2006) – sich zu relativ stabilen Persönlichkeits- und Charakterstrukturen mit subjektiven Wahrnehmungsschemata kristallisieren, die auch über die einzelnen Teilidentitäten hinweg relativ kohärent (einheitlich) sind.

Erving Goffman: Spielen wir alle nur Theater?

Ein weiterer Ansatz zur Identitätstheorie hat der Soziologe Erving Goffman (1922 – 1982) entwickelt. Obwohl es gewisse Ähnlichkeiten gibt zum Ansatz von Mead fügt Goffman weitere wichtige Facetten hinzu, die gerade auch im Schulalltag bedeutsam sind, wie z.B. Präsentationstechniken, Stigmatisierungen

Goffman führt in seinem Buch „Stigma“ (1975; siehe auch von Engelhardt 2014) verschiedene Begriffe von Identitäten ein, wobei zunächst die wechselseitige Wahrnehmung und Bestimmung des jeweiligen sozialen Gegenübers im Mittelpunkt steht.

Diese wechselseitige Wahrnehmung durch jeweils Andere besteht aus zwei Formen:

- der sozialen Identität: Damit wird die Zuschreibung, Zugehörigkeit, Mitgliedschaft der Person zu sozialen Kategorien, Gruppen, Rollen (z.B. Alter, Geschlecht, Lehrerrolle usw. ) betont. Diese Zugehörigkeiten werden dem Individuum von außen, durch andere Individuen, zugeschrieben.

- der persönlichen Identität: Damit sind unverwechselbare Eigenschaften einer Person gemeint, die sich z.B. durch die einzigartige Biographie eines Menschen oder durch seine besonderen Charaktereigenschaften ergeben.

- davon zu unterscheiden ist die subjektive Perspektive: Selbst-Identität/Ich-Identität:

- das subjektive Empfinden und die Vorstellung der Person von sich selbst.

- Zu ihr gehören eine nach innen und auf die soziale Außenwelt ausgerichtete Wahrnehmungs- und Reflexionsfähigkeit, über die die Identitätsbestimmungen der Sozialwelt aufgenommen und zu eigenen Orientierungen verarbeitet werden (ähnlich wie bei Mead).

- Soziale und persönliche Identität sind in der Ich-Identität enthalten und steuern den Austausch mit der Außenwelt.

- Wichtig: während Sigmund Freud den Fokus auf die Psyche legt, Georg H. Mead auf die Interaktion, nimmt Goffman neben der Interaktion auch den Körper und die visuelle Selbst-Repräsentation der Person mit hinein; dazu gleich mehr.

Goffman weist nun unter anderem darauf hin, dass Gesellschaften normative Identitätsdefinitionen enthalten, d.h. es liegen in der Gesellschaft oder in dem jeweiligen sozialen Milieu, in dem man aufwächst und sich befindet konkrete Rollenvorstellungen vor, wie man sich z. B. als Frau, Arzt, Patient, Lehrer, Schüler usw. verhalten sollte. Diese normativen Identitätsdefinitionen werden in Sozialisationsprozessen vermittelt und auf die eigene Person und ihr soziales Gegenüber angewendet: Normative Identitätsdefinitionen …

- geben vor, wie man sich in welchen Situationen zu verhalten hat,

- geben Orientierungen, das Gegenüber in seiner Identität angemessen bestimmen zu können,

- ermöglichen Handlungserwartungen konkret adressieren zu können.

Diese Formen der sozialen Identität werden in diesem Sinne als eine normative Vorgabe adressiert, sie werden zugeschrieben, was Goffman als virtuelle Identität bezeichnet.

Davon zu unterscheiden ist dann aber das tatsächliche soziale Leben von Individuen, d.h. wie wird es faktisch praktiziert, was machen die Individuen konkret in spezifischen Situationen und wie wird das von anderen wahrgenommen. Das nennt Goffman dann tatsächliche, aktualisierte Identität.

Wichtig ist nunmehr, dass es hierbei eine Abweichung geben kann, zwischen dem, was erwartet wird und dem, was tatsächlich durch das individuelle Handeln vorliegt oder praktiziert wird. Liegt diese Abweichung über ein gesellschaftlich toleriertes Maß, dann kann es zu sogenannten Stigmatisierungsprozessen kommen.

Ein Stigma ist ein Attribut einer Person, das in einer Gesellschaft (oder in einem sozialen Milieu) als Abweichung von der Normalität gilt und es bildet die Grundlage dafür, dass Personen nicht den vollständigen Status eines normalen Mitglieds der Gesellschaft erreicht. Stigmatisierte Personen haben es deutlich schwerer, erfolgreich eine Identität aufzubauen, die von anderen und von der Person selbst akzeptiert wird (Münch 2007, S: 301).

Durch Stigmatisierungen werden Personen aus der Gruppe der „Normalen“, aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Es kommt zu Diskreditierungen, Mißachtungen, Ausgrenzungen, Entzug von Anerkennung, oder zu Mobbingprozessen, d.h. es kommt zu „Beschädigungen von Identitäten“. Stigmata können sehr unterschiedliche Formen annehmen: z.B.

- Diskreditierungen von nicht tolerierten Handlungen

- Ausgrenzungen aufgrund körperlicher Eigenschaften

- Diskreditierungen aufgrund psychosozialer Eigenschaften

- Ausgrenzungen durch die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen

Stigmata weisen immer einen Bezug zu „Normalitätsvorstellungen“ auf und sind damit kulturell variable und letztendlich sozial konstruiert. Sie spielen auch im schulischen Kontext z.B. in Form von Bullying-Prozesse eine sehr wichtige Rolle und führen zu negativen Entwicklungsprozessen von Individuen.

Goffman unterscheidet nunmehr vier Möglichkeiten, wie Personen mit Stigmatisierungsprozesse umgehen (Münch 2007, S. 303ff.):

- Personen können sich bemühen, das Attribut, welches als Grundlage für das Stigma gilt, zu korrigieren.

- Personen können versuchen, Aktivitäten herauszubilden, die ein hohes Ansehen genießen, um damit die Mängel des Stigmas zu kompensieren.

- Die Person kann versuchen, sekundäre Gewinne aus dem Stigma zu erzielen, bspw. dadurch, dass geringere Anforderungen an sie gestellt werden (z.B. in der Schule).

- Individuen können versuchen, herauszustellen, dass selbst die Personen, die als „normal“ gelten andere Mängel haben, um so die eigene Stigmatisierung zu relativieren.

Ein zentraler Punkt des Stigmata-Managements hängt davon ab, was eine Person, die stigmatisiert wird, den anderen bezüglich ihrer Biographie und ihrer Eigenschaften vermittelt. Informationskontrolle ist für Goffman das grundlegende Werkzeug für Stigmata-Management: Je weniger das Stigma sichtbar wird, desto leichter ist es, Ausgrenzungen zu entgehen. Stigmatisierte Personen müssen versuchen, erfolgreich am Leben teilzunehmen, um eine akzeptierte persönliche Identität und Ich-Identität aufzubauen.

Eine sehr wichtige Frage in dem Zusammenhang von Identität und Stigmatisierungsprozesse bezieht sich entsprechend darauf, wie sich Individuen gegenüber Anderen „präsentieren“. Hier hat Goffman in seinem berühmten Buch („Wir alle spielen Theater“) darauf aufmerksam gemacht, dass wir oftmals nur vorgeben etwas zu sein bzw. genau kontrollieren wollen, was wir von uns preisgeben. Siehe dazu das folgende Video:

Exkurs: Techniken der Selbst-Präsentation

Goffman unterscheidet ein ganzes Bündel an Techniken der Selbst-Präsentation, z.B.:

- überzeugende Darstellung der eigenen Rolle und der Glaube an die eigene Rolle: Inwieweit glaube ich selbst an die Rolle, die ich spiele? Ist die Maske das wahre Selbst, das was wir sein wollen? Oder ist es eher die Hinterbühne?

- Präsentationen von Fassaden: Fassenden sind standardisierte Ausdrucksrepertoires (die Wohnung, der Einrichtungsstil, die persönliche Erscheinung (Statussymbole, Kleidung, Körperhaltung usw.); ein paar typische Verhaltensweisen können ausreichen, um eine Fassade zu errichten und aufrechtzuerhalten.

- Dramatisierungen/Idealisierungen: der Mensch ist bemüht, sich selbst bestätigend zum Ausdruck zu bringen, Er gibt Hinweise auf ihn/oder sie bestätigende Tatsachen, so dass das Bild, was er erreichen will, bestätigt wird (man stellt seine Belesenheit heraus, seine Kompetenz, seine sportlichen Leistungen usw. Goffman zeigt darüber hinaus, dass wir die Tendenz haben, die Werte, die hinter unserem Verhalten stehen, dramatisch zu erhöhen (z.B. das Bild der „harmonischen Familie“ zu betonen).

- Ausdruckskontrolle: Ein wichtiger Punkt ist, dass man sich sicher sein, dass die Botschaft, die man geben möchte auch ankommt und richtig verstanden wird. Ansonsten kann die Präsentation von Inhalten auch deutlich schief gehen und sogar völlig andere.

- Rollendistanz aufbauen: Hierbei geht es z.B. darum Anpassungen an das eigene Rollenverhalten vornehmen, darüber nachzudenken, in welchen Rollen- und Erwartungszusammenhängen man sich befindet und was unter Umständen geändert könnte oder müsste.

- unwahre Darstellungen/Übertreibungen: Es ist zwar ein riskantes Spiel, wird aber sicherlich oftmals vollzogen, d.h. man übertreibt vielleicht ein bißchen (oder ein bißchen mehr), baut unwahre Dinge über sich ein, um z.B. mehr Anerkennung zu erhalten.

- Mystifikation: Dies ist ebenfalls eine interessante Präsentationstechnik. Man erzeugt eine gewisse Mystifikation, eine gewisse Distanz, eine überhöhte Ehrfurcht, ein Geheimnis um seine Person, um sich als Person interessant zu machen, sich zu erhöhen, unnahbarer usw. Dazu dienen oftmals auch Räume oder Kleidung usw. (hohe Mauern, großer Schreibtisch, verdunkelte Scheiben); sich mit Geheimnissen umgeben

Ist die Darstellung des eigenen Selbst nunmehr eher Dichtung oder Wahrheit? Diesbezüglich ist es interessant, dass sich diese Frage für Goffman nicht so in der Form stellt. Ob es wahr oder falsch ist, was präsentiert wird, wird sich erst durch die Zukunft zeigen: das Handeln ist der Vollzug einer vorweggenommenen Zukunft und diese Zukunft ist offen. Entscheidend ist, was das Gegenüber vom Handeln des anderen denkt: Wenn Menschen Situationen als real definieren, sind auch ihre Folgen real – um noch einmal das „Thomas-Theorem“ zu bemühen. Wesentlich ist, dass Menschen sich präsentieren müssen, um gesehen zu werden. Sie müssen nur aufpassen, dass ihnen die Menschen nicht doch zu „nahe“ kommen, um das Schauspiel ein Stück entlarven. In der Familie, in einer langjährigen Partnerschaft oder Freundschaft werden sicherlich einige Hinterbühnen offen gelegt, aber im sonstigen gesellschaftlichen Austausch ist dies oftmals eher kontrolliert, obwohl man sich mit Blick auf die Selbstpräsentationen im Internet und auf den Social Media Plattformen auch fragen kann, ob es hier noch einen Unterschied zwischen Vorder- und Hinterbühne gibt, oder ob nicht gerade das Fallen dieser Grenzen eine neue Aufmerksamkeit generiert (siehe ausführlicher zu Identitätsbildung in sozialen Medien: Kneidinger-Müller 2020).

Was hat Goffman nun mit Schule zu tun?

Schule selbst ist als ein Erfahrungs- und Interaktionszusammenhang mit je spezifischen Bedingungen zur Kommunikation und Teilhabe ein Ort mit je eigener Interaktionsordnung, Vorderbühne, Hinterbühne(LuL-Beziehungen, LuLzimmer, SuS-Beziehungen, Pausenhof) und damit auch ein Ort zur Herstellung von Identität (siehe dazu: Popp 2014; von Engelhardt 2014). Wenn Sie nunmehr auf die bisherigen Ausführungen zur Identität, zur Identitätsarbeit und deren Bedingungen sowie auch zu Prozessen von Stigmatisierung und Präsentationstechniken zurückblicken, in welcher Form und in welchen Zusammenhängen kann Schule ein Ort der Identitätsbildung und Identitätsarbeit sein? Wir greifen dieses Thema im Begleitseminar wieder auf.

🎯 Übungsaufgaben

Fragen zur Prüfungsvorbereitung:

- Nennen Sie die Gründe für die Entstehung und Ausdehnung der Jugendphase im Lebenslauf.

- Beschreiben Sie die zentralen Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen in unserem Kulturkreis.

- Erklären Sie den begriff ‚balancierende Identitätsarbeit‘.

- Beschreiben Sie, welche Identitätsstatus von J. Marcia unterschieden werden.

- Erklären Sie, wann es nach Goffman zu einer Stigmatisierung kommt.

- Diskutieren Sie, wieso Schule in vielfältiger und heterogener Weise mit dem Phänomen der Stigmatisierung zu tun hat

Zentrale Begriffe

Entwicklungsaufgaben

Entwicklungsaufgaben sind kulturell und gesellschaftlich geprägte Erwartungen und Anforderungen, die an Individuen in bestimmten Lebensphasen gestellt werden. Ihre erfolgreiche Bewältigung ist notwendig, um in die jeweils nächste Entwicklungsstufe überzugehen. Welche Aufgaben konkret zu bewältigen sind, hängt vom Alter, dem historischen und kulturellen Kontext sowie von individuellen Lebensbedingungen ab und orientiert sich an gesellschaftlichen Normen, Rollenbildern und Erwartungen.

FeedbackschleifenFeedbackschleifen bezeichnen den Abgleich zwischen äußeren Wahrnehmungen und Anforderungen (z. B. das Bild anderer) und inneren Erwartungen und Werten. Stimmen diese überein, stabilisiert sich die Identität – bei Abweichungen kommt es zu Anpassungen.

Formen der Selbstwahrnehmung

- kognitive Selbstwahrnehmung: Wahrnehmung des eigenen Selbst auf kognitiver Ebene),

- emotionale Selbstwahrnehmung: Wahrnehmung der eigenen Emotionen

- soziale Selbstwahrnehmung: Wahrnehmung der Einschätzung der eigenen Person durch andere, das, was Abels als das reflektierte Ich bezeichnen würde

- produktorientierte Selbstwahrnehmung: Wahrnehmung des Produkts/Resultats eigenen Handelns

Identität

Identität ist das Bewusstsein, ein unverwechselbares Individuum mit einer eigenen Lebensgeschichte zu sein, in seinem Handeln eine gewisse Konsequenz zu zeigen und in der Auseinandersetzung mit anderen eine Balance zwischen individuellen Ansprüchen und sozialen Erwartungen gefunden zu haben

Impulsives Ich / Ich

Das „Ich“ bzw. impulsive Ich ist ein vorsozialer und unbewusster Persönlichkeitsanteil, durch den sinnliche und körperliche Bedürfnisse spontan ins Bewusstsein treten. Es strebt unmittelbar nach deren Befriedigung, ohne Rücksicht auf soziale Regeln oder Konsequenzen zu nehmen.

Jugend

Jugend, auch als Phase der Adoleszenz bezeichnet, ist aus soziologischer Sicht die Lebensphase, in der ein Mensch von der Gesellschaft nicht mehr als Kind betrachtet wird, jedoch noch nicht alle Rechte, Rollen und Pflichten eines Erwachsenen erhält. Diese Übergangsphase ist kulturell und gesellschaftlich unterschiedlich definiert und nicht allein durch biologische Merkmale wie die Pubertät bestimmt.

Reflektiertes Ich / Me

Das „Me“ bzw. reflektierte Ich umfasst die Bilder, Ansichten und Haltungen, die andere mit der eigenen Person verbinden. Es entsteht aus Erinnerungen an Reaktionen und Wahrnehmungen durch andere sowie aus aktuellen sozialen Erwartungen. Als Bewertungsinstanz hilft es, spontane Impulse zu strukturieren, und bildet zugleich einen zentralen Bestandteil des entstehenden Selbstbildes.

Self

Das „Self“ ist die Synthese aus „Ich“ und „Me“, also aus dem impulsiven und reflektiertem Ich.

Stigma

Ein Stigma ist ein Attribut einer Person, das in einer Gesellschaft (oder in einem sozialen Milieu) als Abweichung von der Normalität gilt und es bildet die Grundlage dafür, dass Personen nicht den vollständigen Status eines normalen Mitglieds der Gesellschaft erreicht.

Literatur

Abels, H. (2006): Identität. Wiesbaden.

Allerbeck, K. und Rosenmayr, L. (1976): Einführung in die Jugendsoziologie. Theorien, Methoden und empirische Materialien. Heidelberg.

Engelhardt, Michael von (2014): Interaktion und Identität in der Schule. Zur Anwendung und Weiterentwicklung der Theorie von Erving Goffman. In: Hagedorn, J. (Hrsg.): Jugend, Schule und Identität. Wiesbaden, S. 81-109.

Erikson, E.H. (1973): Identität und Lebenszyklus. Frankfurt/M.

Goffman, E. (1975): Stigma. Frankfurt/M.

Hurrelmann, K. & Quenzel, G. (2013): Lebensphase Jugend. Weinheim.

Keupp, H. (1997): Diskursarena Identität: Lernprozesse in der Identitätsforschung. In: Keupp, H. und Höfer, R. (Hrsg.): Identitätsarbeit heute. Klassische und aktuelle Perspektiven der Identitätsforschung. Frankfurt/M., S. 11-40.

Keupp, H. und Höfer, R. (1997): Identitätsarbeit heute. Klassische und aktuelle Perspektiven der Identitätsforschung. Frankfurt/M.

Keupp, H., Ahbe, Th., Gmür, W., Höfer, R., Mitzscherlich, B., Kraus, W. und Straus, F. (2006): Identitätskonstruktionen. Reinbek.

Kneidinger-Müller, B. (2017). Identitätsbildung in sozialen Medien. In: Schmidt, JH., Taddicken, M. (eds) Handbuch Soziale Medien. Springer Reference Sozialwissenschaften. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-03765-9_4

Krappmann, L. (2005): Die soziologischen Dimensionen der Identität. Stuttgart.

Lenzen, D. (1985): Mythologie der Kindheit, Die Verewigung des Kindlichen in der Erwachsenenkultur. Reinbek.

Lightfoot, C., Cole, M. und Cole, S. R. (2018): The development of children. New York.

Marcia, J. E. (1988): Common processes underlying ego identity, cognitive/moral development, and individuation. In: Lapsley, D.K. und Power, F.C. (Hrsg.): Self, ego, and identity: Integrative approaches. New York, S. 211-266.

Mead, G.H. (1934/1973): Geist, Identität und Gesellschaft. Frankfurt/M.

Mead, G.H. (1987): Gesammelte Aufsätze. BdI und II. Frankfurt/M.

Meeus, W. (2011). The study of adolescent identity formation 2000–2010: A review of longitudinal research. Journal of Research on Adolescence, 21(1), 75–94. https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2010.00716.x

Münch, R. (2007): Soziologische Theorie. Bd 2: Handlungstheorie. Frankfurt/M.

Popp, U. (2014): Schule alas interaktiver Sozialraum. In: Hagedorn, J. (Hrsg.): Jugend, Schule und Identität. Wiesbaden, S. 109-125.

Quenzel, G. (2010). Das Konzept der Entwicklungsaufgaben zur Erklärung von Bildungsmisserfolg. In: Quenzel, G., Hurrelmann, K. (Hrsg.) Bildungsverlierer. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92576-9_6

Siegler, R., Saffran, J.R., Gershoff, E.TZ. und Eisenberg, N. (2021): Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter. Springer. Berlin.

Medienverweise

Rousseaus 5 Stufen der Kindererziehung:

https://www.youtube.com/watch?v=kc1-Czr5tuE

Die 8 Stufen der Entwicklung nach Erik Erikson:

https://www.youtube.com/watch?v=7nCCsB6BAHk

https://studyflix.de/paedagogik-psychologie/erikson-stufenmodell-4301

Symbolischer Interaktionismus nach Mead:

https://www.youtube.com/watch?v=r_6dlsmsshg

Erving Goffman – Wir alle spielen Theater:

https://www.youtube.com/watch?v=Z596BcdTKMo

Weiterführende Literatur

Keupp, H. (1987): Auf der Suche nach der verlorenen Identität. In: Keupp, H. und Bilden, H. (Hrsg.): Verunsicherungen. Göttingen, S. 47-69.

Keupp, H. (1996): Bedrohte und befreite Identitäten in der Risikogesellschaft. In: Barkhaus, A., Mayer, M., Roughly, N. und Thürnau, D. (1998): Identität. Leiblichkeit. Normativität. Frankfurt/M., S. 380-404.

Krappmann, L. (2006): Sozialisationsforschung im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher Reproduktion und entstehender Handlungsfähigkeit. In: Schneider, W. und Wilkening, F. (Hrsg.): Theorien, Modelle und Methoden der Entwicklungspsychologie. Göttingen, S. 369-411.

Krappmann, L. und Oswald, H. (1995): Alltag von Schulkindern. Weinheim.

Marcia, J.E. (1980): Identity in adolescence. In: Adelson, J. (Hrsg.): Handbook of adolescent psychology. New York.

Marcia, J.E. (1993): Common processes underlying Ego Identity, cognitive/moral development, and individuation. In: Marcia, J.E, Waterman, A.S, Matteson, D.R., Archer, S.L. und Orlofsky, J.L. (Hrsg.): Ego Identity. New York, S. 211-225.

Marcia, J.E. (2002): Identity and Psychosocial Development in Adulthood. In: Identity, 2, S. 7-28.

Marcia, J.E., Waterman, A.S., Matteson, D.R., Archer, S.L. und Orlofsky, J. L (1993): Ego Identity. New York.

Hier geht es zu zurück zur Themenübersicht.

Kommentar

Schauen Sie sich dazu genau, das folgende Video an und machen sich Notizen zu den Begriffen:

symbolischer Interaktionismus, I, Me und Self.

Gleichen Sie ihre Aufzeichnungen mit den nun folgenden Zusammenfassungen im weiteren Dokument ab.

Und wie könnte sich diese Armut auch in der Schule bemerkbar machen?