Themenbaustein Schulabsentismus

Einführung zu Schulabsentismus

Schulabsentismus ist ein Thema, welches gegenwärtig an Bedeutung gewinnt und Maßnahmen erfordert. Schulabsentismus umfasst Verhaltensweisen, bei denen Schüler ohne Berechtigung bzw. ohne Erlaubnis der Schulleitung der Schule fernbleiben. Aufgrund der in Deutschland geltenden Schulpflicht liegt damit eine Ordnungswidrigkeit vor und die Schule hat die Aufgabe, den Gründen dieser Ordnungswidrigkeit nachzugehen. Bedeutsamer ist jedoch, dass Schüler (und Eltern) durch schulabsentes Verhalten ihren Lernfortschritt blockieren und damit auch ihre Möglichkeiten für einen (höheren) Schulabschluss einschränken. So belegen zahlreiche Forschungsergebnisse, dass Schulabsentismus in einem positiven Zusammenhang steht mit vielfältigen Entwicklungsrisiken von Kindern und Jugendlichen wie z.B. ein geringer Schulerfolg, deviante Verhaltensweisen und Suchtmittelmissbrauch, psychische Probleme (internalisierende oder externalisierende Verhaltensauffälligkeiten) usw. (Wagner 2007; Dunkake 2010). Auf den gesamten Lebenslauf betrachtet korreliert Schulabsentismus mit vorzeitigen Schulabbrüchen, dem Verlassen der Schule ohne Schulabschluss, mit einem höheren Risiko von Arbeitslosigkeit und daraus folgenden prekären Lebenslagen im Lebenslauf.

Auch in Deutschland hat das Thema Schulabsentismus in den letzten beiden Jahrzehnten eine zunehmende Aufmerksamkeit erfahren. Standen zunächst Faktoren der kindlichen und jugendlichen Persönlichkeit sowie schulische Einflüsse im Fokus, wurde vermehrt dem familialen Kontext als möglicher Einflussfaktor mehr Beachtung geschenkt (z.B. Wagner 2007; Dunkake 2010; Ricking & Speck 2018).

Schulabsentismus stellt ein aktuelles Problem an Schulen dar und sowohl Lehrkräfte, Schulleitungen, Sozialarbeiter als auch Eltern sind in der gesetzlichen Pflicht sich diesem Thema inhaltlich und praktisch zuzuwenden.

Wir werden zunächst auf die unterschiedlichen Formen und Definitionen von Schulabsentismus eingehen. Es folgen Hinweise zu den rechtlichen Grundlagen und Informationen über die Verbreitung in Deutschland. Im Anschluss daran geht es um die Ursachen und um praktische Handlungsempfehlungen.

Formen von Schulabsentismus

Es gibt bis dato keine einheitliche Definition des Begriffs Schulabsentismus (Ricking & Albers 2019). Zwar lässt sich Schulabsentismus allgemein definieren als die (rechtlich) unerlaubte Abwesenheit vom Schulunterricht, doch ist diese Definition sehr weit, weil weder unterschiedliche Formen von Schulabsentismus, noch deren Häufigkeiten und die jeweiligen zeitlichen Bezugsräume konkretisiert werden.

Grundsätzlich lässt sich zwischen dem aktiven und dem passiven Schulabsentismus unterscheiden. Beim passiven Absentismus ist das Kind zwar körperlich anwesend, beteiligt sich aber nicht am Unterricht, zeigt kein Interesse an der Schule oder Mitschülern oder stört den Unterricht in hohem Maße, so dass dadurch eine gewisse Blockadehaltung ersichtlich wird. Der aktive Schulabsentismus liegt vor, wenn Schüler der Schule unentschuldigt fernbleiben, stundenweise oder tagesweise, bis zum völligen „Ausstieg“. Aktiver Schulabsentismus liegt auch vor, wenn Kinder selbst mit Entschuldigungen der Eltern über das vertretbare Maß an Fehlzeiten hinauskommen.

Diese verschiedenen Formen von Schulabsentismus lassen bereits erahnen, wie unterschiedlich und komplex die jeweiligen Hintergründe für Schulversäumnisse sein können. Neben den Persönlichkeiten der Kinder und Eltern und den familialen Lebensbedingungen können der Schulkontext und damit die Schulleitungen, die Lehrkräfte, die Lehrer-Schüler-Beziehungen sowie weitere Bereiche der Schulsozialarbeit sowie auch vorliegende Freundeskreise und Peerbeziehungen eine wichtige Rolle für die Erklärung und Lösung des jeweiligen Phänomens spielen.

Exkurs: Erklärfilm zur Schulverweigerung

Rechtliche Grundlagen

Die föderale Struktur der Bundesrepublik Deutschland geht damit einher, dass die einzelnen Länder über die inhaltliche und rechtliche Ausgestaltung der Bildungsstrukturen selbstständig entscheiden. So gibt es für die einzelnen Bundesländer auch eigene gesetzliche Vorgaben, die nur in Teilen miteinander vergleichbar sind. In Niedersachen sind die wesentlichen rechtlichen Grundlagen im Niedersächsischen Schulgesetzt (NSchG) formuliert. Das gilt auch für Schulabsentismus, deren Kernaussagen in einer Handreichung zum Schulabsentismus zusammengefasst wurden. In § 63 NSchG ist definiert, dass wer seinen Wohnsitz in Niedersachsen hat, der ist zum Schulbesuch verpflichtet. Die Schulpflicht beginnt mit dem 6. Lebensjahr (Ausnahmen möglich) und dauert 12. Jahre. Von diesen 12 Jahren Schulpflicht müssen mindestens 9 Jahre lang Schulen im Primarbereich bzw. im Sekundarbereich I besucht werden. Die weiteren Jahre werden im Rahmen des Sekundarbereichs II oder in einer berufsbildenden Schule (z.B. duales Ausbildungssystem) erfolgen. Die jeweilige Schulleitung darf Kinder für einzelne Tage oder bestimmte Zeiträume (bis maximal zu drei Monaten) von der Schulpflicht befreien, wobei hier besonders strenge Maßstäbe angesetzt werden (legitime Schulversäumnisse). Für weitere zeitliche Befreiungen ist die Regionale Landesschulbehörde verantwortlich. „Die Erziehungsberechtigten haben dafür zu sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler am Unterricht und an den sonstigen Veranstaltungen der Schule einschließlich der besonderen schulischen Sprachfördermaßnahmen nach § 64 Abs. 3 regelmäßig teilnehmen und die ihnen obliegenden Pflichten erfüllen; sie haben sie dafür zweckentsprechend auszustatten“ (NSchG, § 71, Abs 1). Nehmen Kinder oder Jugendliche mehrere Stunden an einem Tag oder an mehreren Tagen nicht am Unterricht oder verbindlichen Schulveranstaltungen teil, sind der Schule der Grund des Fernbleibens und die voraussichtliche Dauer des Fernbleibens unverzüglich mitzuteilen (Niedersächsisches Kultusministerium 2024, S. 25). Diese Mitteilung kann persönlich, telefonisch oder schriftlich erfolgen. Die Schulleitung und Klassenlehrer sind verpflichtet, das genaue Vorgehen den Kindern bzw. Erziehungsberechtigten mitzuteilen. Hierbei könnten auch ärztliche Attests eingefordert werden. Die Verletzung dieser Schulpflicht stellt lt. § 176 NSchG eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis hin zu einer Ersatzzwangshaft geahndet werden können. Die Jugendlichen können der Schule auch „zwangsweise“ zugeführt werden (§ 177 NSchG). Den Erziehungsberechtigten könnte auch in besonderen schweren Fällen (Kindeswohlgefährdung) das Personenrecht entzogen werden.

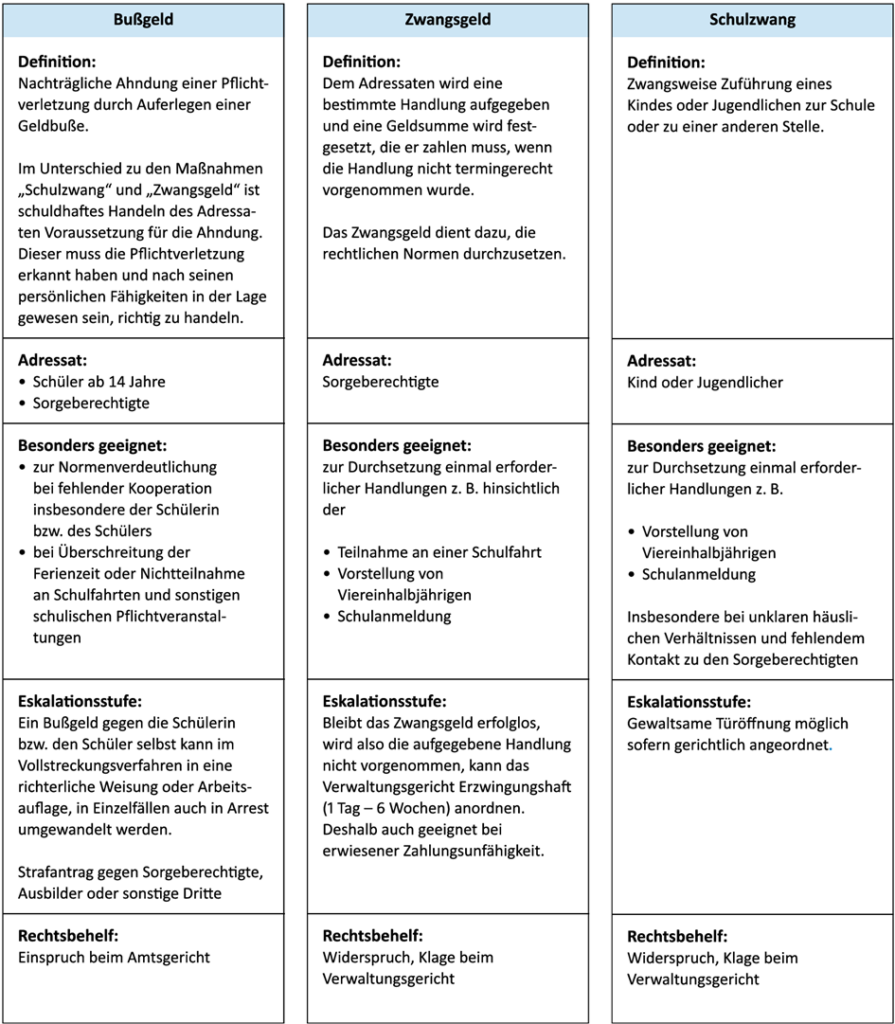

Folgende Eskalationsarten sind möglich:

Quelle: Ricking & Team (2020)

Das Resultat der föderalen Struktur in Deutschland ist, dass die Bundesländer und die Schulen die Anwesenheit und damit die Kontrolle der Schulpflicht auf sehr unterschiedliche Weise erfassen. In den meisten Fällen sind die Lehrkräfte verantwortlich und erheben die Anwesenheit in der Regel auf Stundenbasis (z.B. durch den Klassiker des Klassenbuches oder durch digitalisierte Programme). Am Ende eines jeden Schuljahres muss die Abwesenheitsquote (entschuldigte und unentschuldigte Fehlzeiten) für jeden Schüler gemeldet und an den Schulleiter und – je nach Bundesland – an die zuständigen höheren Behörden weitergeleitet werden. Obwohl der Schulbesuch erfasst werden muss, sind nur wenige Bundesländer in der Lage oder bereit dazu, zusammenfassende Informationen über das Gesamtniveau der Fehlzeiten an Schulen zu liefern, da die Informationen nicht systematisch aggregiert werden (Kreitz-Sandberg et al. 2022). Es gibt weder standardisierte Definitionen von Absentismus und noch harmonisierte Vorschriften für die Erfassung, Meldung und Verwendung von Schulanwesenheit oder Abwesenheit. Um ein Beispiel von Kreitz-Sandberg et al. (2022) zu nennen: In Thüringen liegt die kritische Schwelle für problematischen Schulabsentismus bei zehn Tagen pro Schuljahr, während der Wert in Berlin bei 20 Tagen pro Schulhalbjahr liegt, was bedeutet, dass der angegebene Wert für problematischen Absentismus in Berlin viermal höher ist als in Thüringen. Hervorzuheben ist, dass eine integrierte, übergreifende Strategie zum Schulabsentismus, wie sie die Kultusministerkonferenz (KMK) in ihrem Bildungsmonitoring-Bericht (2015) vorschlägt, nicht einmal in Ansätzen vorhanden ist.

Das große Durcheinander bei der Erhebung, Weitergabe und Nutzung von Daten zum Schulabsentismus ist übrigens kein deutsches Phänomen. Sieht man sich die jeweiligen Praktiken in verschiedenen Ländern an, so ist die Vielfalt und Unterschiedlichkeit, selbst innerhalb eines Landes, eher die Regel als denn die Ausnahme (Heynes et al. 2023).

Verbreitung und Einflussfaktoren

Die Erhebung von Schulabsentismus wird insbesondere erschwert durch die unterschiedliche Erfassung von Prävalenzraten, d.h. die Erfassung von Häufigkeiten eines Ereignisses oder eines Symptoms innerhalb eines genau festgelegten Zeitraums in einer festgelegten Population. Der Begriff Prävalenz bezeichnet dabei die Häufigkeit einer Krankheit oder eines Symptoms in einer Bevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Je nachdem, welche Formen, welche Häufigkeiten (einmal, viermal, fünfmal oder mehr), welche Zeiträume (ob überhaupt schon mal; letzte Woche; letztes Halbjahr oder Schuljahr) und welche Populationen (welche Klassen, welche Schulformen, welche Quartiere usw.) herangezogen werden, ergeben sich z.T. sehr unterschiedliche Prävalenzraten die zwischen 5% und über 30% liegen können (Hagen et al. 2017; Ricking & Albers 2019). Da es in Deutschland keine einheitliche Messung des Schulabsentismus gibt und die Daten entsprechend nur begrenzt zusammengeführt bzw. publiziert werden, ist es nicht möglich, genaue Angaben zur Häufigkeit zu machen.

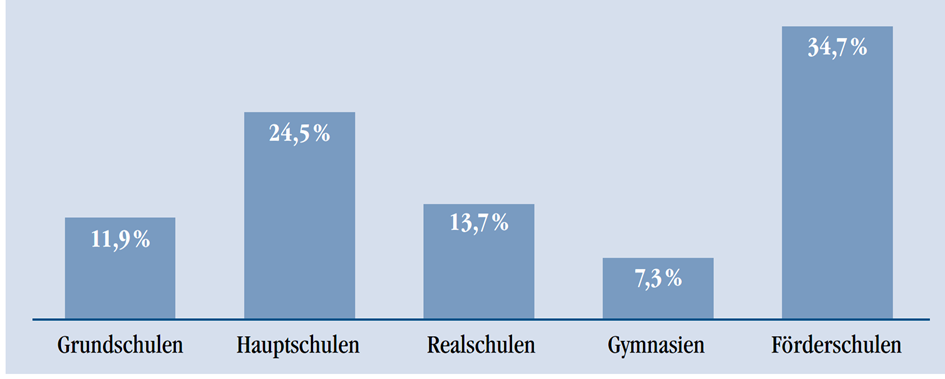

Eine andere Möglichkeit, eine Schätzung über die Prävalenzraten zu bekommen, ist der Rückgriff auf die Umfrageforschung. So haben Hagen et al. (2017) im Jahr 2013 eine Erhebung zum Schulabsentismus in einer Großstadt in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Sie haben Schulen und Lehrer mit insgesamt 7.299 Schüler im Primär- und Sekundarstufenbereich befragt. Schulabsentismus liegt dann vor, wenn die Lehrer für ihre Schüler angegeben haben, dass sie mehr als 10 Fehltage im letzten Schuljahr gefehlt haben. Die Ergebnisse zeigen, dass der durchschnittliche Anteil an Fehltagen der Schülerinnen und Schüler mit mehr als 10 Tagen 14,9% beträgt, wobei es hierbei deutliche Unterschiede zwischen den Schulformen gibt: Hierbei zeigt sich, dass der Anteil an Grundschulen bei ca. 12% liegt. Bei den weiterführenden Schulen sind es insbesondere die Hauptschulen und die Förderschulen, die einen deutlich höheren Anteil als die Realschulen oder die Gymnasien aufweisen. Die Daten von Hagen et al. (2017) zeigen ebenfalls, dass Schulabsentismus mit zunehmendem Alter und Klassenstufe zunimmt: Weist die 3-4-Klasse eine Fehlquote von ca. 12% auf, so liegt diejenige der 9-10 Klasse bei nahezu 19%.

Abbildung: Schulformspezifische Unterschiede an Fehlzeiten (Hagen et al. 2017)

Ein weiteres Beispiel sind die PISA-Daten, die jedoch nur bei 15-jährigen Schülern (9. Klasse) erhoben werden. PISA (Programme for International Student Assessment; OECD 2023) hat in seinem Erhebungsprogramm zwei Fragen nach dem Schulabsentismus aufgenommen. Die Eingangsfrage lautet: „Wie häufig sind die folgenden Dinge in den letzten zwei vollständigen Schulwochen vorgekommen?“ Daraufhin müssen die Schülerinnen und Schülern zwei Items beurteilen: „Ich habe einen ganzen Schultag geschwänzt“ und „Ich habe ein paar Unterrichtsstunden geschwänzt“; auf einer Skala von 1= Nie, 2= ein- oder zweimal; 3= drei- oder viermal und 4= fünfmal oder häufiger. In der nachfolgenden Tabelle sind die prozentualen Häufigkeiten von Schulabsentismus für die letzten 10 Jahre anhand der PISA-Daten abgebildet, sowohl für das tageweise als auch für das stundenweise Fehlen.

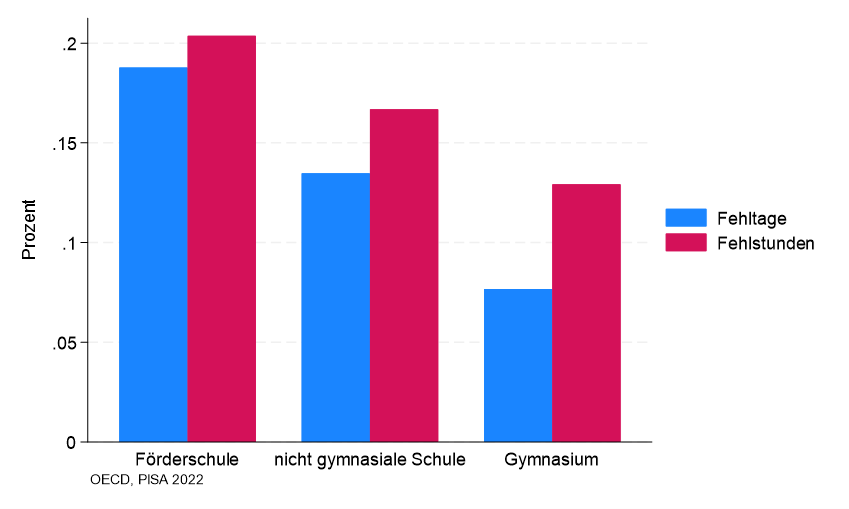

Bezüglich des tageweisen Fehlens zeigen die Daten, dass der Anteil derjenigen, die überhaupt nicht in den letzten zwei Wochen vor der Befragung gegen Ende des Schuljahres (April/Mai) gefehlt haben, im Jahr 2022 bei 88,6% liegt, d.h. ca. 11% der Schülerinnen und Schüler haben in den letzten beiden vollständigen Schulwochen mindestens einmal einen Tag lang die Schule „geschwänzt“ – so der genaue Wortlaut der Abfrage. Für das stundenweise Fehlen sind die Prävalenzen noch etwas höher: ca. 15% haben im genannten Zeitraum mindestens eine Stunde geschwänzt. Ein Blick auf die einzelnen Ausprägungen zeigt, dass überwiegend ein- bis zweimal gefehlt wurde, in den selteneren Fällen gibt es fünf oder mehr Versäumnisse: etwas mehr als 2% der Schülerinnen und Schüler geben an, fünfmal oder sogar häufiger gefehlt zu haben. Ein Vergleich zwischen 2012 und 2022 belegt, dass Schulabsentismus zugenommen hat, und zwar schon vor der Covid-19-Pandemie. Eine Betrachtung der Fehlzeiten in Abhängigkeit von der besuchten Schulform zeigt angesichts bisheriger Befunde erwartbare Ergebnisse (siehe Grafik): Schülerinnen und Schüler am Gymnasium weisen die niedrigsten Fehlzeiten auf (siehe auch Hagen et al. 2017). Die höchsten Fehlzeiten, sowohl tageweise als auch stundenweise, zeigen sich für Schülerinnen und Schüler, die auf eine Förderschule gehen. Auch dies ist ein Befund, der in der bisherigen Literatur konsistent zu finden ist (Lereya et al. 2022).

Verteilung von Schulabsentismus in PISA 2012, 2015, 2018 und 2022 (in %)

| PISA | Tageweise Versäumnisse | Stundenweise Versäumnisse | ||||||

| Jahr | Keine | 1 bis 2 | 3 bis 4 | ≥ 5 | Keine | 1 bis 2 | 3 bis 4 | ≥ 5 |

| 2012 N=5001 | 94,9 | 4,1 | 0,5 | 0,5 | 90,2 | 8,8 | 0,7 | 0,3 |

| 2015 N=5306 | 91,1 | 6,6 | 1,0 | 1,2 | 84,4 | 12,0 | 2,2 | 1,4 |

| 2018 N=2523 | 86,7 | 9,1 | 2,0 | 2,1 | 79,0 | 14,9 | 3,5 | 2,6 |

| 2022 N=5363 | 88,6 | 7,4 | 1,7 | 2,2 | 85,0 | 10,2 | 2,3 | 2,5 |

| (eigene Berechnungen, gewichtet) | ||||||||

Grafik: Schulabsentismus (in den letzten zwei Wochen) nach Schulformen in Deutschland in %

Gründe für den Schulabsentismus

Es gibt inzwischen eine umfangreiche Forschung zu den Gründen für Schulabsentismus. Im Folgenden werden einzelne Faktoren die häufig in der Literatur angeführt werden, erwähnt; eine vertiefende Diskussion kann hier bei der Fülle an empirischen Befunden nicht vorgenommen werden (siehe ausführlicher Wagner 2007; Ricking & Albers 2019; Feldhaus et al. 2025).

Kindspezifische Faktoren: Empirische Studien bestätigen,

- dass mit zunehmendem Alter der Kinder der Schulabsentismus zunimmt,

- dass Mädchen weniger in der Schule fehlen,

- dass Personen mit gleichgeschlechtlichen Orientierungen aufgrund von Diskriminierungserfahrungen höhere Fehlzeiten aufweisen,

- dass Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten (Aufmerksamkeitsprobleme, Verhaltensprobleme, Hyperaktivität, geringe Selbstkontrolle, geringe Selbstwirksamkeit; internalisierenden oder externalisierenden Verhaltensweisen) und psychischen Erkrankungen (vor allem Ängste, Depressionen) höhere Fehlzeiten haben,

- dass mangelnder Schlaf die Fehlzeiten erhöht,

- dass kritische Lebensereignisse (z.B. Umzüge, Trennungen und Scheidungen der Eltern) sich negativ auf die schulische Anwesenheit auswirken,

- dass negative Bildungseinstellungen, geringe Bildungsaspirationen und Schulmotivation, negative Erfahrungen in der Schule, wie Bullying, Diskriminierungserfahrungen zu erhöhtem Absentismus führen,

- dass Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischen Förderbedarfen höhere Fehlzeiten haben usw.

Eltern- und familienspezifische Faktoren: Empirische Befunde bestätigen,

- dass Kinder von Eltern, die einen niedrigen sozioökonomischen Status oder einen Migrationshintergrund oder geringe Bildungsaspirationen und schulische Engagement aufweisen, häufiger fehlen,

- dass negative Persönlichkeitsfaktoren von Eltern (z.B. Depressivität, fehlende Selbstwirksamkeit) sowie Beeinträchtigungen in ihrer Gesundheit (z.B. Pflegebedarfe von Eltern) mit kindlichem Schulabsentismus und elterlicher Zurückhaltung korrelieren,

- dass elterliche Einstellungen (kulturelle oder religiöse Ansichten) den Schulbesuch negativ beeinflussen können,

- dass eine Trennung oder Scheidung der Eltern ebenfalls mit einem höheren Schulabsentismus korreliert,

- dass eine hohe emotionale Bindung zwischen Eltern und Kindern sowie eine hohe elterliche Zuwendung mit niedrigeren Raten von Schulabsentismus einhergehen,

- dass das elterliche Erziehungsverhalten eine ganz zentrale Rolle zukommt: geringe elterliche Kontrolle (Monitoring), inkonsistentes, autoritäres oder gar überbehütetes Erziehungsverhalten erhöhen die Raten für Schulabsentismus zunehmen, während Erziehungsstile, die verstärkt auf einen autoritativen Erziehungsstil setzen, der sich an den kindlichen Bedürfnissen orientieren, mit niedrigeren Werten korreliert,

- dass Eltern ihre Kinder von der Schule zurückhalten, damit sie auf jüngere Geschwister aufzupassen oder sich um die Pflege von kranken Familienmitgliedern kümmern,

- dass ein positives Familienklima, das gemeinsame Einnehmen familialer Mahlzeiten, der Austausch über Schulprobleme eher mit geringeren Fehlzeiten korreliert,

- dass physische und psychische Misshandlungen sowie Vernachlässigungen ebenfalls eine höhere Absentismusrate generiert.

Schulische Faktoren. Empirische Studien bestätigen,

- dass die Entfernung zur Schule,

- die Größe der Schulklassen,

- die Qualität der Klassengemeinschaft,

- Bullyingerfahrungen,

- eine schlechte Lehr-Schüler-Beziehung,

- langweilige Unterricht,

- ein unstrukturiertes, nicht wertschätzendes Classroom-Management,

- ein zu hoher Leistungsdruck,

- mangelndes Monitoring von Fehlzeiten usw.. den Schulabsentismus von Schülern beeinflussen.

Selbstverständlich werden auch den Peerbeziehungen starke Einflüsse zugeschrieben, dahingehend, dass Peers Schulabsentismus in vielerlei Hinsicht verstärken können (für einen Überblick mit Blick auf weitere Literatur siehe Feldhaus et al. 2024). Diese stichpunktartige Auflistung von Einfluss Einflussfaktoren auf den Schulabsentismus verdeutlicht, dass mögliche Erklärungsfaktoren an sehr unterschiedlichen Punkten ansetzen müssen und dass das Ursachenbündel sehr komplex und vielfältig sein kann. Entsprechend stellt Kearney (2016) heraus, dass Schulabsentismus ein multifaktorielles Problem ist und auch so als Problem angegangen werden muss.

Handlungsmöglichkeiten und Maßnahmen

Zumindest in der Theorie sollte klar geworden sein, dass ein wirksames Monitoring von Schulabsentismus in der Erfassung, Meldung und Nutzung relevanter Daten zum Absentismusverhalten besteht. Die Situation in Deutschland ist jedoch in vielerlei Hinsicht als unbefriedigend zu bezeichnen. Ein bundesweit einheitliches Monitoring liegt in Deutschland nicht vor. Um ein Beispiel zu nennen, das von Kreitz-Sandberg et al. (2023) angeführt wird: In Thüringen liegt die kritische Schwelle für problematischen Schulabsentismus bei zehn Tagen pro Jahr, während sie in Berlin bei 20 Tagen pro Schulhalbjahr liegt, d.h. die angegebene Schwelle für problematischen Absentismus ist in Berlin viermal höher als in Thüringen. Hervorzuheben ist, dass eine integrierte, übergreifende Strategie zum Schulabsentismus, wie sie die Kultusministerkonferenz (KMK) in ihrem Bildungsmonitoring-Bericht formuliert hat, nicht einmal in Ansätzen vorhanden ist. Es gibt aber auch Veränderungen, z.B. startet das Bundesland Schleswig-Holstein gegenwärtig ein effektives landesweites Monitoring.

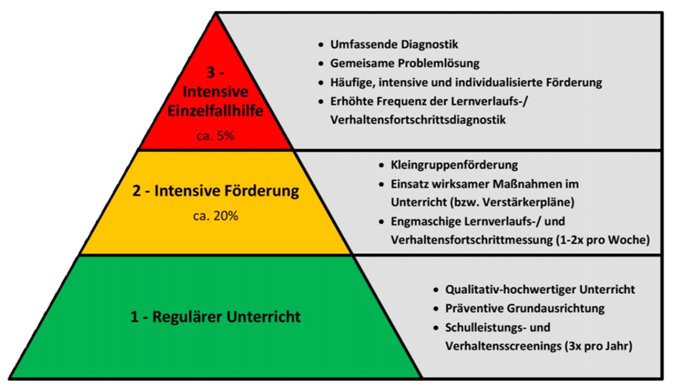

Aber mit dem Monitoring alleine ist es nicht getan, sondern es braucht Konzepte, wie die Informationen in den Schulen weiterverarbeitet werden, welche Konzepte für welche Problemlagen geeignet sind. In dem Buch von Heinrich Ricking und Viviane Albers (2019) werden Grundlagenwissen sowie eine ganze Reihe von Präventions- und Interventionsansätzen aufgeführt. Die Einführung einer Handlungsmaßnahme orientiert sich häufig an dem Stufenschema von Kearney (2016):

Quelle: Mehrebenenmodell zu Maßnahmen im Rahmen von Schulabsentismus (Kearney 2016)

Noch konkreter und direkt in den Schulalltag übertragbar sind die Handlungsempfehlungen in der Publikation von Heinrich Ricking und Team (2023) „Jeder Schultag zählt“. Es stellt sich jedoch die Frage, wie wirksam die jeweiligen Maßnahmen sind. Welche Präventions- und Interventionsmaßnahmen haben sich als erfolgreich erwiesen und könnten weitere Argumente für die Umsetzung wirksamer Strategien liefern? Obgleich es hunderte von Maßnahmen gibt, muss konstatiert werden, dass die empirische Evidenz für pädagogische und klinische Studien eher begrenzt ist, was jedoch nicht heißt, dass Maßnahmen nicht erfolgreich sind, sondern sie sind eher zu wenig wissenschaftlich untersucht (siehe ausführlicher Sälzer et al. 2025).

Bildungspolitische Folgen

Zunächst einmal ist zu betonen, dass sich das Absentismusverhalten von Schülern in den letzten Jahren offenbar verstärkt hat. Ein Vergleich über die einzelnen Erhebungen zeigt, dass diese Entwicklung nicht auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen sein kann, denn der Anteil an Absentismus war bereits in der Erhebung von 2018 deutlich erhöht. So lässt sich empirisch bestätigen, dass proximale Prozesse wie die familiale Unterstützung, die Qualität der Lehrer-Schüler-Beziehung, das schulische Wohlbefinden und Bullying-Erfahrungen in der Schule sich als signifikante Prädiktoren des Schulabsentismus erweisen. Aber auch Informationen zu persönlichen Merkmalen (Stressresistenz, emotionale Kontrolle, Empathie, Bildungsaspirationen, schulisches Selbstkonzept) als auch Merkmale aus den Mikrokontexten (wie Familie, Schule und Erwerbstätigkeit der Schüler:innen) und dem Makrokontext (sozioökonomischer und soziokultureller Status) korrelieren signifikant mit dem Schulabsentismus. Bisherige Befunde bestätigen daher zum einen die vielen Einzelbefunde zum Absentismus als auch die Vermutung, dass hier multiple Problemlagen vorliegen könnten, die sich nicht auf einen einzelnen Faktor reduzieren lassen (Kearney 2016). Die Annahme multipler Problemlagen schulabsenter Kinder und Jugendliche wird auch durch die vorliegende Präventions- und Interventionsforschung bestätigt. Bisherige systematische Reviews und Meta-Analysen kommen zu dem Ergebnis, dass mit gezielten Interventionen lediglich moderate Verbesserungen hinsichtlich des Absentismusverhaltens erreicht werden können. Immer wieder wird diesbezüglich auf die Heterogenität und Vielfältigkeit von Ursachen hingewiesen, so dass vor allem mehrdimensionale und mehrstufige Ansätze entwickelt werden, bzw. noch in der Entwicklung sind (Kearney & Graczyk 2020; Heyne & Brouwer-Borghuis 2022).

Wie eingangs erwähnt, ist Schulabsentismus als „hidden crisis“ (Melvin et al. 2019) sowohl eine Ursache als auch eine Folge von kindlichen und jugendlichen Entwicklungsrisiken und betrifft eine nicht unbeträchtliche Schülerpopulation. Absentismus sollte verstärkt als Früh-Warn-System und als eine gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe kooperierender Institutionen (Schule, Familie, Sozialarbeit, Politik) verstanden werden, um weitere Entwicklungsrisiken zu verhindern oder zumindest zu reduzieren (Sälzer et al. 2024). Wenn gezielte Interventionen nur begrenzt positive Effekte zeigen (Kearney & Graczyk 2020; Heyne & Brouwer-Borghuis 2022), kann dies als Hinweis darauf verstanden werden, dass handelndes Eingreifen bei vorliegendem Absentismusverhalten schlicht zu spät ist. Mit Blick auf die aktuelle Situation in Deutschland, wie wir sie beschrieben haben, leiten wir abschließend einige Folgerungen für Bildungspolitik und Schulen ab, die zielführend für eine Eindämmung von Schulabsentismus sein können.

Um Schulabsentismus zu verhindern beziehungsweise ihn zu verringern, sticht Prävention die Intervention, d.h. möglichst frühzeitiges Erkennen und Vorbeugen ist eine grundlegend wichtige Strategie. Ein effektives, idealerweise digitales System zur Erfassung des Schulbesuchsverhaltens aller Schüler:innen ermöglicht ein lückenloses Monitoring und damit einen taggenauen Überblick über die Fehlzeiten. So kann frühzeitig besondere Aufmerksamkeit auf Schüler:innen mit bestimmten Risikofaktoren gelegt werden, etwa familiären Herausforderungen, kritischen Lebensereignissen oder auch Mobbingerfahrungen im Schulkontext. Beziehungsarbeit auf der Ebene Schüler:innen-Lehrkräfte ist ebenfalls ein wichtiger und alltagsrelevanter Schlüssel für ein Vertrauensverhältnis, das es Schüler:innen erlaubt, frühzeitig über allfällige Probleme zu sprechen und so zu vermeiden, dass ein Abkopplungsprozess einsetzt, der früher oder später mit Absentismus einhergeht. Etwas allgemeiner gesprochen, ist die Verfügbarkeit von Ansprechpersonen auch außerhalb des Unterrichtssettings, erwiesenermaßen hilfreich (Sälzer 2010) zur Vermeidung von Absentismus: An Schulen mit Schulsozialarbeit oder Schulpsychologie wird seltener von Absentismus berichtet als an solchen ohne diese Ressourcen. Im Sinne der Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus sollte auch die Elternarbeit mit Bezug zum Schulbesuchsverhalten bedacht werden, da die Schule zwar das Fehlen der Schüler:innen registrieren kann, die Eltern jedoch ergänzend feststellen können, ob ihr Kind überhaupt rechtzeitig das Haus verlassen hat oder gemäß Stundenplan erwartungsgemäß zu Hause eingetroffen ist. Freundschaften außerhalb der eigenen Schule sind oftmals ebenfalls eher den Eltern bekannt als der Schule, so dass sich hier unterschiedliche Perspektiven konstruktiv verbinden lassen. Auch eine multiprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Schule und anderen Trägern beziehungsweise Akteuren im Bildungsbereich hat sich als belastbar erweisen und ist empfehlenswert. Alles in allem kann die Prävention von Schulabsentismus durch alle genannten Bausteine unterstützt werden; auf bildungspolitischer Ebene wohl am stärksten durch eine reale Durchlässigkeit im Bildungssystem, so dass Schüler:innen einmal eingeschlagene Wege ohne große Hürden auch verlassen und wechseln können—und so nicht dem System ausgeliefert sind, sondern es aktiv für sich mitgestalten und nutzen können.

Exkurs: Jeder Schultag zählt

Vertiefend können Sie sich das Praxishandbuch für die Schule zur Prävention und Intervention bei Absentismus anschauen:

🎯 Übungsaufgaben

Ordnen Sie die folgenden Situationen den passenden Formen des Schulabsentismus zu.

Fragen zur Prüfungsvorbereitung:

- Erklären Sie die unterschiedlichen Formen von Schulabsentismus.

- Erläutern Sie besonders relevante rechtliche Grundlagen für den Schulabsentismus.

- Nennen Sie vier Ursachen für den Schulabsentismus aus dem schulischen Kontext?

- Diskutieren Sie unterschiedliche Maßnahmen gegen Schulabsentismus. Entscheiden Sie sich für eine Maßnahme und begründen Sie ihr Vorgehen (siehe dazu Ricking und Team 2020)!

Literatur

Dunkake, I. (2010). Der Einfluss der Familie auf das Schulschwänzen. Theoretische und empirische Analysen unter Anwendung der Theorien abweichenden Verhaltens. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Feldhaus, M., Rau, M., Sälzer, Chr. & Ricking, H. (2025) (im Druck)

Hagen, T., Spilles, M. & Hennemann, T. (2017). Prävalenz von Schulabsentismus. Schulform und altersspezifische Häufigkeit und Verteilung von Fehlzeiten unter besonderer Berücksichtigung individueller Merkmale absenter Schülerinnen und Schüler. Zeitschrift für Heilpädagogik, 68(3), 140-152.

Heyne, D.A. & Brouwer-Borghuis, M. (2022). Signposts for school refusal interventions, based on the views of stakeholders. Continuity In Education, 3(1), 25-40. doi:10.5334/cie.42.

Kearney, C.A. (2016). Managing School Absenteeism at multiple tiers. An evidence based and practical guide for professionals. Oxford.

Kearney, C.A. & Graczyk, P.A. (2020): A multidimensional, multi-tiered system of supports model to promote school attendance and address school absenteeism. Clinical Child and Family Psychology Review, 23, 316-337.

Lereya, S. T., Cattan, S., Yoon, Y., Gilbert, R & Deighton, J. (2022). How does the association between special education need and absence vary overtime and across special education need types? European Journal of Special Needs Education. http://doi.org/10.1080/08856257.2022.2059631

Melvin, G., Heyne, D., Gray, K. M., Hastings, R. P., Totsika, V., Tonge, B. & Freeman, M. (2019). The Kids and Teens at School Framework: The application of an inclusive nested framework to understand school absenteeism and school attendance problems. Frontiers in Education, 4, Article 61. https://doi.org/10.3389/feduc.2019.00061.

Ricking, H. & Speck, K. (2018). Schulabsentismus und Eltern. Wiesbaden: Springer.

Ricking, H. & Albers, V. (2019): Schulabsentismus. Prävention und Intervention. Heidelberg.

Ricking, Heinrich und Team (2023): Jeder Schultag zählt. Hamburg.

Sälzer, C. (2010). Schule und Absentismus. Individuelle und schulische Faktoren für jugendliches Schwänzverhalten. Wiesbaden: Springer.

Sälzer, C., Ricking, H. & Feldhaus, M. (2024). Schulabsentismus als gemeinschaftliche Aufgabe. In: jugendhilfe, 1/2024, S. 23-28.

Sälzer, C., Ricking, H. & Feldhaus, M. (2025): im Druck

Speck, K., Wittrock, M. (2018). Multiprofessionelle Kooperation von Jugendhilfe und Schule bei Schulabsentismus unter besonderer Berücksichtigung des Zurückhaltens von Kindern und Jugendlichen. In: Ricking, H. & Speck, K. (Hrsg.): Schulabsentismus und Eltern. Absentismus und Dropout. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18585-5_14

Wagner, M. (2007). Schulabsentismus. Soziologische Analysen zum Einfluss von Familie, Schule und Freundeskreises. Weinheim: Juventa.

Hier geht es zu den Unterkapiteln des Themenbausteins oder zurück zur Themenübersicht.

Zentrale Begriffe

Aktiver Schulabsentismus

Der aktive Schulabsentismus liegt vor, wenn Schüler der Schule unentschuldigt fernbleiben, stundenweise oder tagesweise, bis zum völligen „Ausstieg“. Aktiver Schulabsentismus liegt auch vor, wenn Kinder selbst mit Entschuldigungen der Eltern über das vertretbare Maß an Fehlzeiten hinauskommen.

Schulabsentismus

Schulabsentismus ist die (rechtlich) unerlaubte Abwesenheit vom Schulunterricht.

Passiver Schulabsentismus

Bei passivem Absentismus ist das Kind zwar körperlich anwesend, beteiligt sich aber nicht am Unterricht, zeigt kein Interesse an der Schule oder Mitschülern oder stört den Unterricht in hohem Maße, so dass dadurch eine gewisse Blockadehaltung ersichtlich wird.

Prävalenz

Häufigkeiten eines Ereignisses oder eines Symptoms innerhalb eines genau festgelegten Zeitraums in einer festgelegten Population.

Prävalenzraten

Häufigkeiten eines Ereignisses oder eines Symptoms innerhalb eines genau festgelegten Zeitraums in einer festgelegten Population.